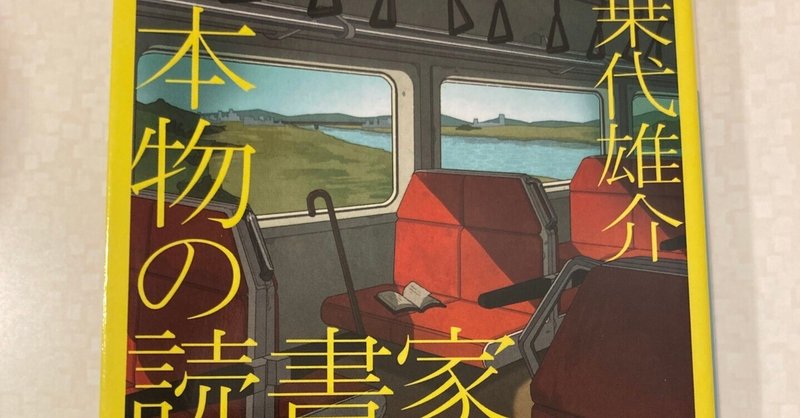

[書評]「本物の読書家」乗代雄介

不思議な手触りだ。小説と、文学批評が交響している。文学批評はまったく邪魔になることなく、むしろ小説の読みを駆動するのだ。川端康成の手紙を持っているという大叔父に付き添う羽目になった読書家の「わたし」が在来線で居合わせた謎の男。車内での読書話はやがて文学史を揺るがす大きな謎へと肉薄してゆく…

本書は、前に述べた通り、読書家と作家、つまり書き手と読み手という機構を題材とした文学論の色彩をも帯びている。太宰治、川端康成はもちろん、柄谷行人からナボコフ、サリンジャーまで、引用を交えながら小説と並行した文学談義がある。そのパートにはかなり鋭い創作と読書への洞察がある。例えば以下のようなものだ。

しかしながら、誰かがわたしの読んでいない本を読んでいるという傍点がつくる落とし穴にはまりながら、一方で、個人的塹壕=タコツボとして利用し、しまいには墓穴としての活用を余儀なくされるその壁面に、浅ましさと美しさの斑を描く読書家の矜持が存するのもまた事実だろう。その底においてわたしは、ここが落とし穴に過ぎないことを限りなく明晰に意識し続けておきたいとふさぎ込む、どちらかといえば少数派の人間の一人であることを自負している。

サリンジャーの「塹壕で書く」という体験が「穴」を連れてくる。それは、読書という行為によって個人がそれぞれ形成する千差万別の穴ぼこである。乗代は書き手としてそれを俯瞰することももちろんできたはずだ。上空から塹壕を見、そこに暴力的に書きつけることもできたはずなのだ。けれど、彼は「壁面」を視る。そこに彼自身が「読書家」であることが証される。「わたし」がその底にいてふさぎ込む少数派であるという意識も、想像だけの産物ではない質量を備えている。

この記述からどこへ話が転ぶか、と言うことも紹介しておこう。穴の底でふさぎ込む「わたし」は酸欠に陥りたがり、「文章が過呼吸の様相を呈してくる」ようになる。そこで引き合いに出されるのがなんとウィキペディアの【過呼吸】の説明である。息苦しさ、呼吸が早くなる、動機、めまい、(まれに)失神、といった症候群。そして「わたし」は以下のように続ける。

……これはまぎれもなく、読書がもたらす諸症状ではないだろうか?少なくとも、読書家を自任するのであれば、そう信じ込むべき以外の何物でもないのではないか?

その通りだ、と膝を打つ心持のなかに、脱帽の気持と、羨望の気持が入り混じっているのに気がつく。サリンジャーのメタファーが読書という行為の本質を穿ちつつ、ウィキペディアの項へ奔放に論証の手を素早く伸ばし、それでいてその手つきに説得力がある。

文学は作り物である。小説は虚構である。物語を実話と呼ぶのは、芸術にとっても真実にとっても、侮辱だ。 すべての偉大な作家は、偉大な詐欺師だ、が、そんなことをいえば、かの最たるぺてん師〈自然〉にしても違いはない。(中略) 〈自然〉のなかには、魔法と詐術の見事な体系が存在する。小説の作家はただ、〈自然〉の導きにしたがっているだけなのである。

私たちが読む本というもの、小説というものは、〈自然〉の詐術の原理に宿命づけられた詐欺とぺてんの類型である、と恐ろしくも言い切ってしまおう。ここで思い出されるのは、作家としての乗代の〈自然〉への姿勢だ。以下にはWeb記事のインタビューを引用したい。

――それと、自然描写もよく書きこまれますよね。今日もこの取材の前に人のいない利根川沿いを歩いて、景色を描写してきたそうですが。

乗代:実際にその場所に行って描写を書き込みます。(と、モレスキンのノートを取り出す)月日と時間と場所を書いて、目に見えているものを描写する。ひとつの公園に何度も行って書いたりもしています。季節によって植物も鳥も光も温度も変わるので...。

――あ、「3月〇日11時10分~11時22分」とか書きこまれていますね。「12時27分~13時42分」とあるのは、1時間以上ずっと同じ場所にいて描写していたということですか。

乗代:そのぐらいは全然やります。目につくことを書いている途中で、新しいことも起こるんです。野良猫が来たから野良猫のことを書き始めて、そしたら川面に風が吹いて輝いて「次はそれを書くか」と思っていたら、水鳥が降り立ったり......。それを延々と書いている感じですね。

「本物の読書家」の論理を通せば、乗代の行う丹念な自然描写は、そうした〈自然〉を自らのノートのうちに現出し、自らのものにしようという姿勢そのものだ。すべての偉大な作家が目指すのは、風景や体験を感じたように思わせる詐術、偉大な詐欺師のもつその魔術性であるという主張は、作家としての彼の創作姿勢にも通底しているものと言えるだろう。

個人的な話になるが、この前大型フェリーに乗った。夜行で九州に向かうフェリーだった。揺れやらバカ学生団体のバカ騒ぎやらで夜もいとど眠れず、ロビーでこの本を読んでいた。その時だけは、フェリーのどうしようもなく継続する揺れと、代り映えしない黒い海を忘れ、読む悦びに身を任せることができていたことを思い出す。ああ、偉大なる魔術―もとい詐術が、吹き抜ける質実剛健な文体の風を、炎のごと熱きわれらが心血をかどわかし、読むわたしたちを浮動させ、虚構の世界へ陥れるのだ。詐欺師―作家とは、私たちから感覚を奪い去り、礼を言う隙すら与えてくれない冷酷で、そして偉大なるぺてん師なのだ。あるいはこの本を書評してしまったとき、われわれはもはや乗代の手の中に堕ちたのかもしれないのだ。