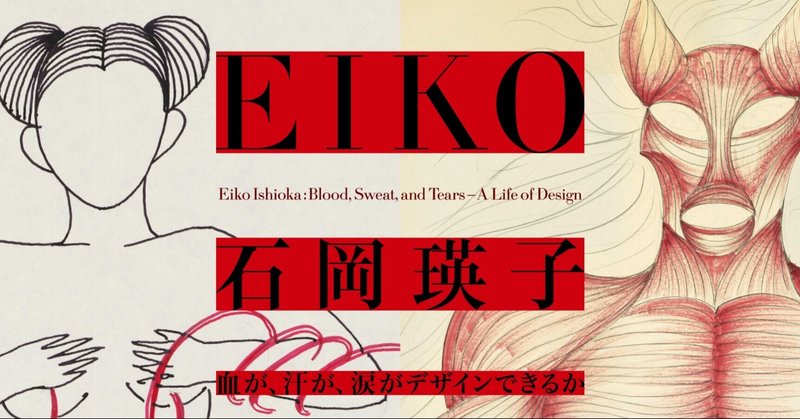

LOCUSTコンテンツガイド(美術3)『石岡瑛子展 血が、汗が、涙がデザインできるか』 伏見 瞬

先日、石岡瑛子展に行ってきた。土曜日の東京都現代美術館の中は人がひしめいていて、入場までにおよそ1時間はかかったと思う。並んでいる人は皆それなりにおしゃれをしていて、でも同じおしゃれでも「この人はわかっている」「この人はなんか間違っている」と線引きはなんとなくあって、そのラインはなんなのかは自分でもよくわからない。

当然、展示会場の中も(コロナ禍に配慮した人数制限は行いつつ)人で賑わっていた。いつもなら、展示会場の混雑はストレスの元にしかならないのだけど、今回はその賑やかさが心地よく感じられた。常にエンターテイメント業界で活躍してきた石岡瑛子の足跡を再現するには、群衆の熱気は格好の舞台装置なのかもしれない。空いている時に行かなくてよかったなんて思ったのはたぶん初めてだ。

まず、展覧会自体の構造が相当練られていたと思い、その努力に感嘆した。特徴的なのは声。スピーカーは見えないが、石岡瑛子の話す声が会場全体に響いており、鑑賞者はその声に包まれながら歩み立ち止まる。時代時代ごとに異なる様式、異なるジャンルへ移っていく作家の全体性を、どこからともなく聞こえる「音」で表すのがとにかく巧みであり、この工夫がないと、60年代の資生堂の広告も、70年代のPARCOのCMも、80年代の映画『MISHIMA』の舞台美術も、90年代の映画『ドラキュラ』の衣装も、2000年代のビョークのミュージックビデオも、連続性を欠いた、スケールの小さいものとして見えてしまうだろう。また、下のイベント動画でも語られている通り、石岡の活動フィールドは洋邦のエンターテイメント業界であったから、関わった作品の権利は石岡が有しておらず、許可を取るのにそれぞれの権利者に連絡を取らなくてはいけない。これが相当の労作業になることは容易く想像できる。シルク・ドュ・ソレイユから映画スターたちにまで、膨大な連絡で作品展示にこぎつけた展覧会制作陣には尊敬の念を抱くばかりだ。

部屋の暗さと大きいスペースを利用して厳しさを表現するオペラ『ローエングリン』衣装の展示室や、映像を複数配置してサーカスの空気を演出するシルク・ドュ・ソレイユのスペースなど、それぞれの展示方法も精緻な仕事である。

展示品の中で話題になっていたのが、写真作品完成前の校正指示である。いくつかの作品に関して、完成品と見本が、併せて展示されている。

「顔の立体感が再現できていない」、「被写体の色の調子を忠実に出す。現在のままでは単調」といった強い言葉が荒々しい文字で写真の上からいくつも記されており、彼女が求めるものの厳密さに驚かされる。見本写真と完成形を見比べると、確かに全然違う。裸のモデル(女性のボディビルチャンピオン)が青のセーターを首から下げている写真では、セーターの立体感と光沢感が完成作品において格段と増しており、明らかに鮮やかで印象深い。石岡の矜持に打たれる瞬間である。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?