〜序章〜 The Lamb Lies Down on Broadway の概略

細かい話に入る前に、まずは概略としてまとめてみました。はじめて聴く人もいるかもしれないし、忘れている人もいるかもしれません。それに、細かい話を抜きにしても、これくらい押さえておけば、十分楽しめるのではないかなと思います。

1974年11月22日にリリースされた The Lamb Lies Down on Broadway(邦題:眩惑のブロードウェイ)とは、このようなアルバムなのです。

(1)ジェネシス6枚目のスタジオアルバムであり、初のダブルアルバム

ジェネシスは、デビュー以来すでに5枚のアルバムをリリースしていた。

From Genesis to Reveration(1969)

Trespass(邦題:侵入)(1970)

Nursery Cryme(邦題:怪奇骨董音楽箱)(1971)

Foxtrot(1972)

Selling England By The Pound(邦題:月影の騎士)(1973)

リリースを重ねるごとに、徐々にセールスを伸ばしていたとはいえ、1st〜3rdまでは商業的には完全に失敗。4thでようやくUKアルバムチャート12位を獲得、5thから I Know What I Like という、それまでで最大のシングルヒットがでて、アルバムがUKチャート3位を獲得。アメリカツアーもかなりの手応えを感じるまでになる。しかし、この時点で、バンドはまだ、レーベルから20万£もの負債を負っていた。次のアルバムとツアーが(特にアメリカで)成功すれば、いよいよこれが返済できる可能性が見えて、バンドとしては使命感と、かなりの気合いをもって6枚目のアルバムの制作に臨んだ。

(2)歌詞とストーリーをピーター・ガブリエルがひとりで担当

もともと、誰が作った曲であっても、歌詞も楽曲も全員で仕上げて全員で権利を共有するというスタイルでデビュー以来運営されていたバンドだったのに、マスコミはピーターの奇抜な衣装やステージアクトばかりに注目し、ピーターのワンマンバンドのような扱いを受けるようになっていた。これに他メンバーのフラストレーションがたまっていた。そこにピーター・ガブリエルがコンセプトアルバムのストーリーと歌詞をひとりで書くと主張し(さらにその著作権もひとりで持つことになる)、これをメンバーは渋々受け入れる。結果、コンセプト、ストーリー、歌詞をピーターがひとりで担当、残りの4人が作曲担当(一部例外があったが)と分かれて製作されることになる。

(3)過酷な制作状況

約2か月間、ロンドン郊外の一軒家で合宿してリハーサルを行うが、ただでさえ遅筆のピーター・ガブリエルなのに、さらに彼の脱退騒動(映画監督のウイリアム・フリードキンに誘われた事による一時的離脱)、妻の難産と生まれた娘が生死をさまようなどの事が重なり、制作は遅れに遅れる。続くレコーディングもウェールズの人里離れた一軒家に合宿し移動式スタジオを持ち出して行われ、ここでバックトラックはほぼ完成する。ところが歌詞やボーカルメロディが全部決まっておらず、ロンドンのスタジオに移動した後も、ボーカルの収録や楽器のオーバーダブ、ミックス作業が行われる。ここまでほぼ5か月近くも制作に費やしてきたのに、最後はメンバーが2組に分かれ、昼夜2交代のシフトで作業が行われるほど切羽詰まった状態だった。あげくに最後の最後に、メンバーが想定していなかったパートにボーカルを乗せる(Supper's Readyでも同様のことがあり、ピーターとしては平常運転なのだが…)などで、この間メンバーの人間関係が最悪な状態となる。

(4)ロック・オペラ的サウンドと、ポピュラーソングからの引用

ピーター・ガブリエルと他の4人が分かれて制作されたとはいえ、同じ屋根の下で合宿状態だったわけで、完全に分離していたわけではない。そのため、ストーリーや歌詞とサウンドが上手くシンクロしたロック・オペラ的な作品(メンバーはロックオペラとはコメントしてないが)となった。また、プログレ的な展開は随所に見られるが、その中でも短めの曲やキャッチーなメロディがちりばめられたサウンドになる。ちなみにそれまであまり自らの楽曲に「引用」を行わなかったジェネシス(わずかな例はクラシックからのものだった)が、このアルバムではポピュラーソングからの引用を複数行なった。これらはいずれもストーリーと関連付けられた引用となっている。

(5)レコードリリース前に始まった北米ツアー

当初1974年10月29日から11月12日までのイギリスツアーが予定されていたが、10月6日にスティーブ・ハケットが、招かれたアレックス・ハーヴェイのパーティの席上で左手でワイングラスを握りつぶして入院。このため最初のイギリス国内ツアーはキャンセルとなる。このときまだミックス作業が続いていたが、幸いにもハケットのパートの収録は全て終わっており、それ以上アルバムが遅れることはなかった。ハケットが復帰した後、11月20日のシカゴ公演で北米ツアーをスタートすることになるが、アルバムはイギリス・ヨーロッパで11月22日、アメリカでは25日に発売されたため、アメリカツアーの当初は、アルバムを一度も聴いたことがない観客に全曲を演奏することになった。ツアーは北米からヨーロッパを回り、翌75年5月22日にフランスで102回目の公演をもって終了した。

(6)難解なストーリー

ピーター・ガブリエルが書き下ろしたストーリーのあらすじは以下。

主人公は、少年院帰りのギャングであり、プエルトリカンのハーフの少年、レエル。彼は早朝のニューヨークで、蒸気の中に羊が横たわっているのを見る。するとストリートに雲の壁が出現し、レエルはそれにとらわれて意識を失う。気がつくと巨大な繭のなかにとらわれている。繭が消えると洞窟の中で、ここで鍾乳石の檻にとらわれる。そこに兄のジョンがあらわれるが、助けを求めても見捨てられる。ここを脱出した後は様々な奇怪な体験を経て、現れた女性の怪物の死骸を食べて異形の姿となってしまう。異形ばかりが住むコロニーに行くと、同じ姿になった兄と再会する。兄もまた同じ体験をしていたのだった。この姿から元に戻るには、ある医師のもとでの去勢手術が必要と言われ、兄と一緒に手術を受けるが、切り取った自分の性器を入れたチューブをカラスに奪われてしまう。兄と一緒にカラスを追おうとするが、兄は再びレエルを助けずにいなくなってしまう。ひとりでカラスを追いかけている途中の渓谷で、今度は兄が川に流されているのを見つける。一方空中には窓が開き、自分の故郷であるニューヨークが見えている。故郷に戻るか、兄を助けるか、迷った末に兄を救出したレエル。しかし、助けた兄の顔を見ると、それは自分だった。

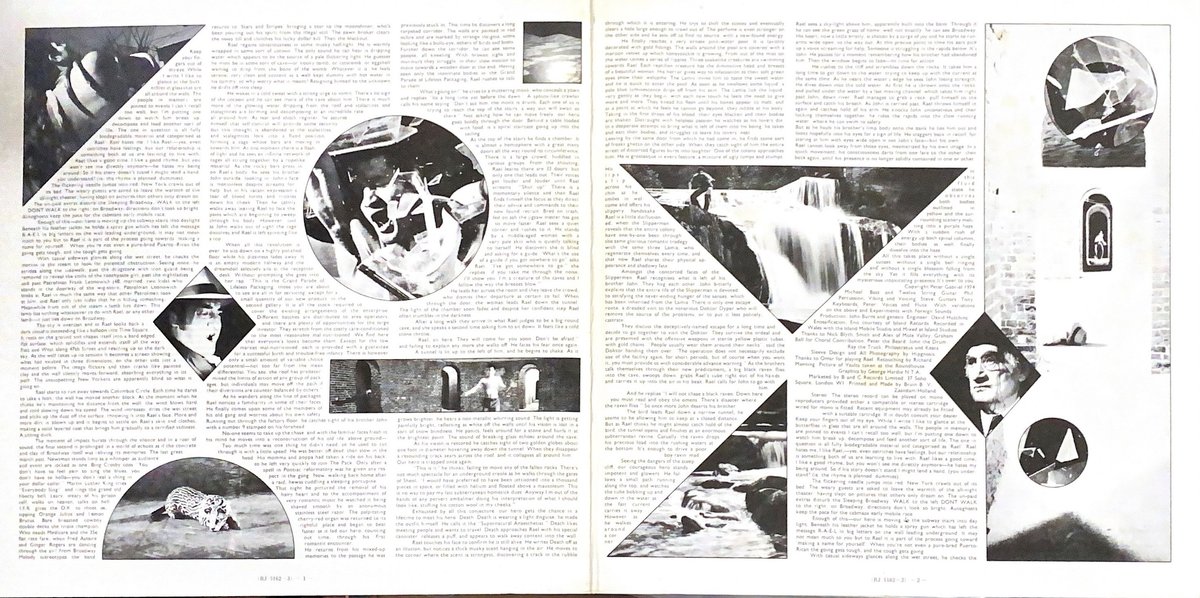

アルバムのインナースリーブはこのストーリーのテキストでびっしりと埋め尽くされた。

(7)散々な評価

この頃まだイギリスでは、ジャーナリストの中にも「パブリックスクールのお坊ちゃまにロックができるのか?」的な偏見を持つ人が少なくなかった。そのためもあってか、リリース当初はイギリスの音楽ジャーナリストから酷評される。特に、ストーリー、歌詞に対しては否定的な意見がほとんどだった。彼らの良き理解者であった音楽ジャーナリスト、クリス・ウェルチですら、このストーリーを評価できなかった。好意的な評価をしたのは、歌詞を無視して音楽だけで論評したジャーナリスト(特に英語圏以外)が多かった。当初ストーリーの背景をほとんど解説することがなかったピーター・ガブリエルだが、あまりの不評のために、徐々にいろいろなコメントをするようになる。

(8)アルバムを完全再現したステージ

ツアーのステージでは、ピーター・ガブリエルが曲間にストーリーを語りながら、The Lambを最初から最後まで全曲を演奏。過去の作品はアンコールで何曲か演奏するだけという徹底したスタイルがとられた。新譜を完全再現するというツアーは、すでにジェスロ・タル(A Passion Play)や、イエス(Tales from Tophographic Ocean)によって試みられていたが、いずれも観客に不評で、ジェスロ・タルはツアーの途中中止(中止の理由はセットリストの問題だけでは無かったが…)、イエスはセットリストの大幅変更を余儀なくされた。しかしジェネシスは大成功とは言えないまでも、このスタイルでツアーを最後までやりきった。ピーターは主人公レヱルをイメージした革ジャンの衣装で登場し、途中1曲(The Colony of Slipperman)で着ぐるみ的なコスチュームを着た以外あまり派手な衣装チェンジはなかった。ステージ背後には3面のスクリーンが設置され、ストーリーに基づいた1400枚以上ものスライドショーが表示された。ツアー終了後、ピーター・ガブリエルはジェネシスを脱退する。

というわけなのです。制作が、ほとんどピーター・ガブリエルひとりのせいで遅れた中で、その張本人がありったけの言葉を呻吟しながらストーリーや歌詞に詰め込んだ作品でして、わたしが以前「中2病」と書いたのは、ちょっとこの部分のことを念頭に置いた表現でした。そして「時間切れ」の結果、ストーリーと歌詞にはちょっと雑な部分が見えるのもこの作品の特徴のように感じています。

そうしてこれが、あまりにも難解だったことで物議をかもすわけですが、もともとピーター・ガブリエルは、インタビューなどで内容について質問されるたびに、「自分で考えろ」みたいなことを良く言っており、「解釈はその人次第」のような態度だったのです。ところがそうもいかずに、その後のインタビューなどで、少しずつ内容についての補足(といってもそれほど親切なものではなかったが)をして、最終的に主人公レエルには、自分自身が投影されているということを認めるようになっていくわけです。

一方サウンドを主に担当した残りの4人のメンバーは、ミュージシャンとして充実した時期にあり、全員が素晴らしい仕事をしているのです。リハーサル中のガブリエル脱退騒動のとき、彼がいなくても残り4人でやっていけると確信したのもこの時期のようですし、フィル・コリンズの「インストゥルメンタルバンドとしてやったらどうか」という発言はこのときのものなのです。「自分はほとんど貢献していない」と度々発言していたスティーブ・ハケットだって、音を聴けば全くそうではないことがよく分かります。そんな彼らが作り上げたサウンドは、まだかなりプログレ的な部分は残っていますが、それまで以上に短い曲、キャッチーなメロディが増えて、少しポップな印象を受けるようになっています。ジェネシスのメンバーの感性が、ガブリエルのコンセプトとは関係なく、時代の変化を感じ取っていたようにも思う作品なのです。

こんな経緯で完成した The Lamb Lies Down on Broadway は、バンドとしてのジェネシスにとっては、その歴史上最大の転換点となったアルバムであるし、内容を知れば知るほど、やはりロックの歴史上で画期的なコンセプトアルバムだったと思うのです。

次の記事

前の記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?