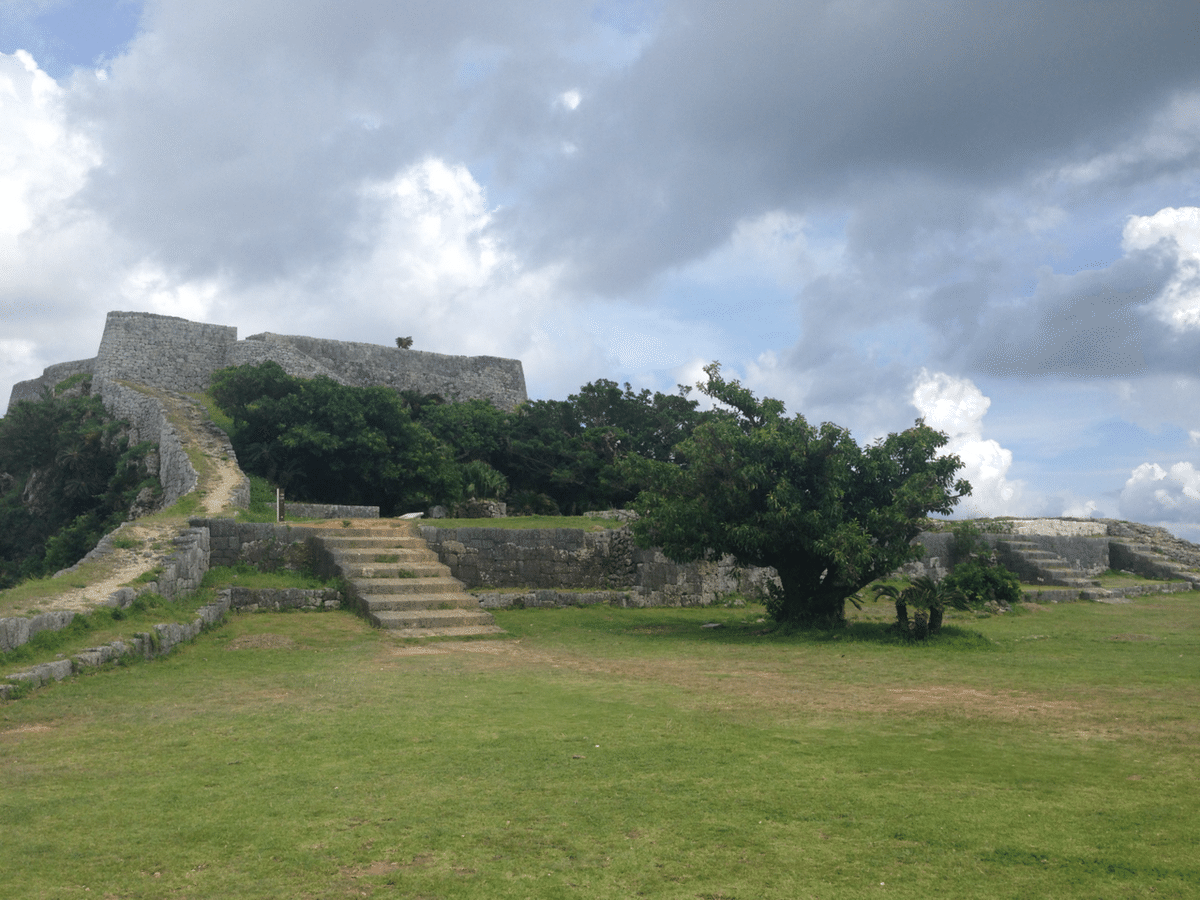

沖縄のお城(世界遺産 勝連城跡)

前回の記事で沖縄本島には、300もの城(グスク)があるとお話ししましたが、その中で世界遺産に登録されている一つが勝連城跡です。今回は、世界遺産の勝連城跡(うるま市 勝連 南風原)を紹介します。

↓↓前回の記事はこちら↓↓

1 勝連城跡について

勝連城は、沖縄本島東海岸のほぼ中央部、勝連半島の標高約100メートルの琉球石灰岩上に位置します。(首里城など沖縄の多くの城が琉球石灰岩の上に造られています。)築城年代は定かではありませんが、14世紀ごろに大規模造成が行われ、城が整備されたことがわかっています。

その後、城主は代々続きますが、9代目の茂知附按司(もちづきあじ)は酒におぼれたため、領民の反発を買い、農民出身の阿麻和利(あまわり)が茂知附按司を倒し、新たな城主になったといわれています。

阿麻和利が城主の時に勝連は全盛期を迎えます。城の近くには中城湾があり、そこで貿易を積極的に行い、繁栄していきました。城の発掘調査では多数の陶磁器が出土しています。沖縄の古謡『おもろさうし』には、阿麻和利を徳の高い畏敬すべき存在として歌われています。他にも勝連が日本本土の鎌倉に例えられた歌があり、とても繁栄していたと考えられます。

2 英雄?逆賊?阿麻和利

こうして力をつけていった阿麻和利に対して時の国王尚泰久は、自分の娘である百度踏揚(ももとふみあがり)を嫁がせます。そして、首里王府に重心する護佐丸を中城城に居住させます。しかし、1458年に勢力を拡大した阿麻和利は中城城で護佐丸を倒し、その勢いで首里城を攻めますが失敗します。その後、首里王府軍に攻めほぼされ、勝連城は落城してしまいました。この乱で有力按司の護佐丸・阿麻和利が滅んだことにより、反乱を起こす按司がいなくなり、王権が安定していきます。

逆賊に思われる阿麻和利ですが、蜘蛛が巣を貼るのを見て魚を捕まえる網を開発し、領民に与えたという伝説や「おもろさうし」に阿麻和利の名誉を讃える歌があることから立場によって阿麻和利の捉え方が変わります。(ちなみに、現代版組踊で「肝高の阿麻和利」があります。)

3 城内へ

四の郭へいくと綺麗な曲線を描く城壁を見ることができます。ここには井戸がいくつかあり、食物の残滓が見つかっているそうで、昔は生活の拠点になっていたとか。

階段を登ったところが二の郭。二の郭は、幅17メートル、奥行き14.5メートルと礎石の殿社があったことがわかっていて、政治を行う場になっていたそうです。

二の郭の下が三の郭となっています。三の郭は、儀式的行事が行われた場所であると考えられています。首里城正殿前の広場の(御庭)ウナーと似ていますね。

一の郭に登る階段ですが、よく見ると階段の幅が少しずつ狭くなっているのがわかるでしょうか。これは、道を狭くしていくことで、時間がかかり、敵が登る前に上から攻撃するための役割があるそうです。

一の郭から海中道路を一望することもできます。勝連城からは高麗系の瓦が見つかっていますが、発見されているのは首里城跡と浦添城跡の3つだけ。それほど特別な城だったことがわかります。

4 終わりに

落城後、勝連城は、廃城となりましたが、その後も多くの人が参拝に訪れたりしていて城の城壁はある程度は残っていたそうです。しかし、大正時代に工事などで城壁の石材が使われてしまい、喪失してしまいました。1964年から発掘調査が行われ、2000年にはユネスコの世界遺産に登録されました。(今後も整備が進んでいくのかな?)

勝連城跡からは、ローマ帝国期、オスマン帝国期のコインが見つかっています。近くには勝連城の歴史やうるま市の歴史を紹介するあまわりパークもあるのでぜひご覧ください。

参考文献

沖縄の名城を歩く(吉川弘文館 2019年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?