【The Evangelist of Contemporary Art】最近開催された二つの展覧会をつなぐと見えてくる日本絵画の特殊性(前編)

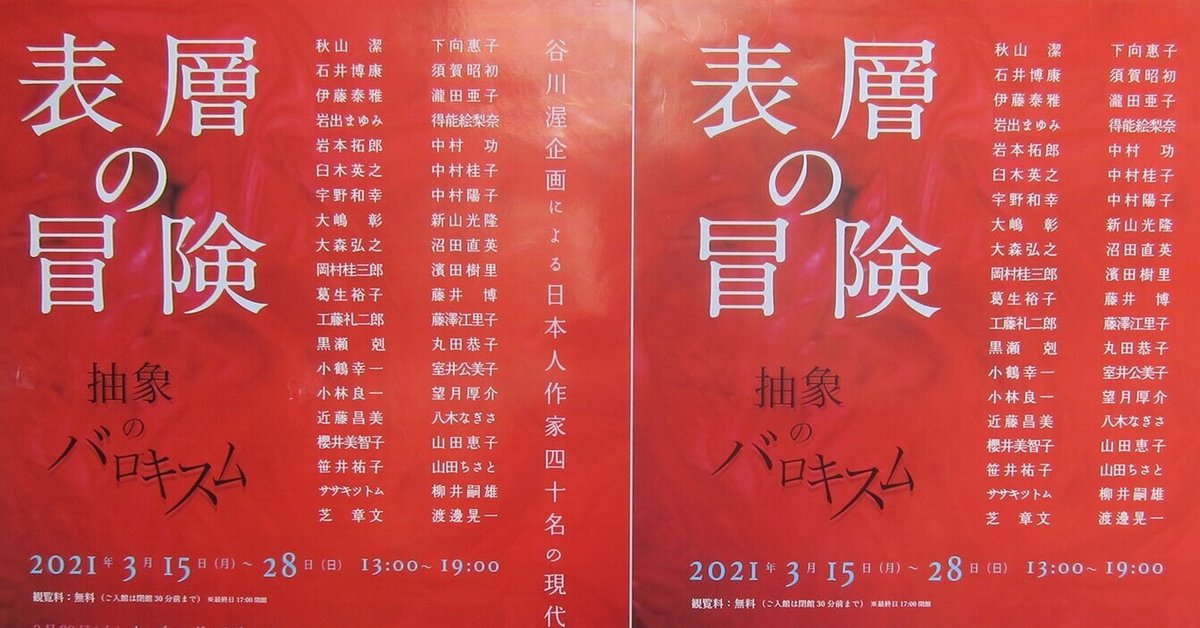

二つの展覧会の一つは、片柳学園 ギャラリー鴻で開催された「表層の冒険 抽象のミュトロギア」(1)である。

1

モダンアート(とくに絵画)は、不可避的・非対称的・不可逆的にインターナショナルな運動だった。

世界の中心(19~20世紀前半はヨーロッパのパリ、20世紀後半はアメリカのニューヨーク)から、その他の世界の周縁へと様々な表現様式が時代ごとに入れ替わりながら、伝搬・拡大していったのだ。それゆえ、創作のオリジナルは中心(欧米)にあり、それを模倣する周縁は、地方的なヴァリエーションに過ぎなかったのである(日本も例外ではない)。オリジナリティというモダンアートの基軸から疎外された周縁のアートは、つねにモダンアートのインターナショナルなヒエラルキーの下位に甘んじさせられた。その証拠を知りたければ、国立近代美術館のモダンアート部門を訪れればよい。展示作品のすべてが模倣の羅列である。

そのモダンでは、抽象がアートの王道(普遍化された抽象)だった。だが、モダンアートの原動力が抽象にあったわけではない。その原動力は、抽象化が先導して表現される物質主義である。この間のプロセスは、モダンアートの初期の印象派(2)から20世紀初頭のキュビスム(3)までの歴史を辿ると明白になるだろう。

2 クロード・モネ

3 パブロ・ピカソ

この物質の「表層の冒険」(冒険が表層なのは、抽象化が表層の現象だからである)に、現前(たとえばモンドリアン(4)の幾何学抽象やポロック(5)の非幾何学抽象)が絡もうと再現(たとえばシュルレアリスム(6)の幻想)が絡もうと、表現の基底に物質が蟠踞していたことを見抜くことは重要である。

4 ピエト・モンドリアン

5 ジャクソン・ポロック

6 ホアン・ミロ

モダンアートの長い遍歴の途中は割愛するが、1980年代にその終焉を宣言し、敢然と物質に歯向かう非物質を目指したのが、ポストモダン・アートである(これは歴史のお勉強だが、コンセプチュアル・アートのモティベーションである反物質ではない)。抽象の命運が尽き物質主義は死んだのだ。その時点で、カリカチュア(シミュラークルと呼ばれる)としてのポストモダン絵画(7)が氾濫した。本展では、近藤昌美の作品(8)がその事例である。

7 ピーター・ハリー

8 近藤昌美

展覧会の私の感想を一口で言えば、抽象のリンガフランカ(共通言語)を標榜したモダンアートの終焉の後で、「既成の抽象の終末と審判」を経ようと、その使い回しのポストモダン(モダンの延命装置)以降の現代に、抽象の復活はあるのか、いかにすれば抽象は蘇るのか、ということだ。モダンは遥か遠くなりにけりという思いが拭えないこの時代に、その可能性がないのなら、それは郷愁に耽るアナクロニズム、可能性があるなら、それは物質ではないだろう。

現代のアートが未だに物質性にこだわることを、アナクロニズムと言って切り捨てることは容易い。しかし、それが日本文化の土台となる特性であり、何人もそれから逃れられないとすれば、それを前提に表現する他あるまい。とはいえ、日本文化に執拗にまつわりつく宿命のような物質性から抜け出そうとする抽象絵画がないわけではない。本展から、その試行錯誤と見られる作品を3点(9~11)紹介したい。

(文・写真:市原研太郎)

続きはTokyo Live & Exhibits本ブログで!→ https://tokyo-live-exhibits.com/blog051/

■市原研太郎他のブログ

https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?