流行体感から読み解くサービス未来予測 流行予想シリーズ ~セルフレジ(無人レジ)編~

私たちは「モノ」や「サービス」を選択する際、「みんなが使っているかどうか」を目安にすることがあります。「みんな」とは果たして誰でしょう?よく考えると極めて曖昧なイメージであり、感覚的なものであることがわかります。しかしその空気が私たちの行動を決める1つの要因になっているのも確かなことです。

本シリーズでは「みんなが使っている」という空気感を頼りに、今と近未来の流行の予想をしてみたいと思います。

16回目は、自分でレジ作業を行う「セルフレジ(無人レジ)」を取り上げます。セルフレジ(無人レジ)は人手不足の解消やレジの混雑緩和が期待でき、非接触のため感染症対策としても注目されています。どのくらい普及しているのかという現状から、これから先の流行がどうなっていくのかを探っていきます。

1.「セルフレジ(無人レジ)」の現状と認知度

セルフレジ(無人レジ)とは、購入する商品バーコードの読み取りから支払いまでの作業を、自分自身で行うレジシステムのことです。現在多くのスーパー、コンビニ、大手アパレルショップなどで取り入れられています。導入側は人手不足の解消や人件費の削減につながり、レジでの混雑緩和にもなるため利用客にもメリットがあります。

「セルフレジ(無人レジ)」の現状について調査したところ、主な結果は以下でした。

・セルフレジ(無人レジ)の認知率は全体で99%

・「知っているし、利用している」という現在利用率は全体で78%

・「知っているし、以前利用していたが、いまは利用していない」を含めた利用経験率は全体で85%

「セルフレジ(無人レジ)」の認知率は全体で99%と高く、ほぼすべての人が認知しているといえます。男女ともに99%と高い割合で、男女差はみられませんでした。年代別にみても、認知率の差はほぼありませんでした。

「知っているし、利用している」という現在利用率は全体で78%、「知っているし、以前利用していたが、いまは利用していない」を含めた利用経験率は全体で85%といずれも高い割合。現在利用率、利用経験率ともに男性よりも女性のほうがやや高めとなっています。また、10~20代女性の利用経験率がもっとも高く9割強でした。

2.どのくらいの人が利用していそう?~現在の流行体感~

次に、「セルフレジ(無人レジ)」を利用している人が、現在身の回りにどのくらいいると思うかを想像して答えてもらいました。グラフにある流行体感スコアは、100人中どのくらいの人が利用していそうかをスコアとして算出した数値です。

その結果「セルフレジ(無人レジ)」の流行体感スコアは全体で「44.7」で、およそ2~3人に1人が利用しているイメージを持たれていることがわかります。

男女別ではスコアに大きな差はみられませんでした。年代別にみると、女性ではあまり差はないものの、男性では30~50代と比べて10~20代のほうが高くなっていました。

3.1年後はどうなるか~近未来の流行予想~

次に、「1年後、自分のまわりでどのくらいの人が利用していると思うか」を想像して答えてもらいました。グラフにある流行予想スコアは、100人中どのくらいの人が1年後に利用していそうかをスコアとして算出した数値です。

「セルフレジ(無人レジ)」の流行予想スコアは全体で「64.0」で、現在の流行体感から比較すると、1年後には今の1.4倍浸透しているというイメージになります。男女別でみると、男性よりも女性のスコアが高くなっていました。年代別では、男女ともに30~50代に比べて10~20代のほうがやや高くなっています。

「セルフレジ(無人レジ)」を1年後に利用していそう/していなさそうと思う、それぞれの意見をご紹介します。

■流行予想として「半数くらいの人が利用していそう」と思う人の意見

「新型コロナウイルスの影響でさらに非接触の需要が増えるだろうし、働き手不足も問題になっているから」(女性/18歳)

「店舗にセルフレジが増えてきているイメージがあるから」(男性/22歳)

「セルフのほうが早いし、自分のペースで買い物できるから」(女性/26歳)

「セルフレジを導入している店舗が増えたし、コンビニでも導入している店舗もあるので、慣れれば利便性を感じる人も多くなると思うので」(女性/48歳)

「支払いもキャッシュレスが進んで、店員対応がそれほど必要無くなると思う」(女性/52歳)

■流行予想として「誰も利用しないであろう」と思う人の意見

「ご高齢の方々は使うのが難しくなると考えるから。若い人だけが使う流れになりそう」(男性/18歳)

「セルフレジの利便性がまだそれほど感じられない。店によって使い方が違うし、セルフレジだとQRコード決済が使えないこともある」(男性/38歳)

「機械が苦手な人もまだ多いし、品数が多いときはセルフレジより、店員さんにスキャンしてもらったほうが早いから」(女性/50歳)

「自分でやるのは大変で面倒だから、利用する人が少ないのではないかと思います」(男性/57歳)

4.自分は利用してみたいか?~今後の利用意向~

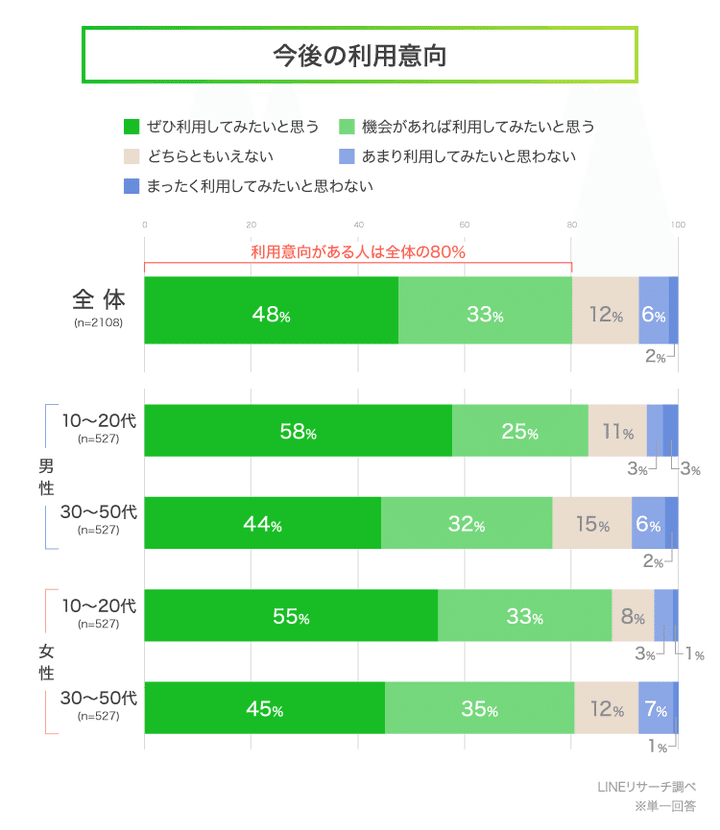

次に、今後の利用の意向について回答してもらったところ、利用意向がある人の割合(「ぜひ利用してみたいと思う」「機会があれば利用してみたいと思う」の合計)は全体で80%となりました。中でも「ぜひ利用してみたいと思う」の割合は全体で5割弱と約半数を占め、男女ともに10~20代の割合が高く、10~20代男性では6割弱ともっとも高くなっています。

男女別にみると、利用意向がある人の割合は男性よりも女性のほうがやや高くなっています。年代別では男女ともに10~20代のほうが高く、この層は現在利用率も高くなっていました。

一方、利用意向がない人の割合(「あまり利用してみたいと思わない」「まったく利用してみたいと思わない」の合計)は、全体で7%でした。

「セルフレジ(無人レジ)」の利用意向がある人/ない人、それぞれの意見をご紹介します。

■「利用意向あり」の人の意見

「店員さんに気を使わなくてよいから。自分のスピードでできるから」(男性/18歳)

「自分で商品をスキャンするのが楽しいから」(女性/19歳)

「感染予防にもなるし、店員さんに買った商品を見られないし、プライベート性が保たれてよいと思う」(女性/23歳)

「まだスーパーではセルフレジのほうが空いている。また、コンビニではセルフレジのほうが早く会計を済ますことができる場合があるため」(男性/25歳)

「コロナ禍で、人との接触を減らすことができるし、レジ店員の負担も減らすことができてよいと思う。混雑も緩和できているような気がする」(女性/52歳)

■「利用意向なし」の人の意見

「自分でバーコードをスキャンするのが面倒だから」(男性/18歳)

「使いにくいから。慣れたレジ担当が操作するほうが会計は早く済むと思います」(男性/29歳)

「カゴに入れたり、袋に入れたりしてもらうのをやってもらいたいから」(女性/31歳)

「人がたくさん待っていると焦ってしまうし、わからないことがあったとき、すぐに店員さんに聞くことができない」(女性/59歳)

5.「セルフレジ(無人レジ)」は今より1.4倍伸びる!?

ここまでの主な数値をまとめてみました。2022年2月10日時点での「セルフレジ(無人レジ)」の認知率は99%、現在利用率は78%でした。

流行体感としては、全体で“およそ2~3人に1人が利用している”イメージを持たれているようです。そして、今から1年後には、"現在の1.4倍浸透していそう”というイメージを持たれています。

男女年代別にみると、今後の利用意向では10~20代女性が他の層よりも高く、9割弱の利用意向があります。また流行体感スコアは、男性では30~50代と比べて10~20代のほうがやや高くなっています。1年後の流行予想スコアでは、男女ともに30~50代と比べて10~20代のほうが高めでした。

レジの混雑緩和や人手不足の解消につながるといわれている「セルフレジ(無人レジ)」。ほぼすべての人が認知しており、実際に利用している人も全体で8割弱と高い割合です。さらに1年後には、現在の1.4倍浸透していそうと予想されています。

「自分のペースでできる」「感染予防になる」「セルフレジのほうが早い」といったメリットを感じる人も多いようです。一方で、「自分でするのは面倒」「わからないときに店員がいない」という意見もありました。セルフレジ(無人レジ)を利用すると、非対面・非接触でレジを済ませられるため感染対策としても期待されているようです。今後の利用がますます拡大していくのか注目です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。「フォロー」と「スキ」をいただけると今後の励みになります。「スキ」は記事下の「♡」を押してください。「フォロー」の場合にはログインが必要になります。

【調査について】

LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査

調査対象:日本全国の18~59歳男女

実施時期:2022年2月10日~2022年2月14日

有効回収数:2108サンプル

※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック

※表/グラフ中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100%にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

【調査データの引用・転載について】

調査データの引用・転載の際は、必ず「出典:LINEリサーチ」と明記いただけますようお願いいたします。引用・転載先がWebページ(メディア/ブログ等)である場合には、該当ブログ記事のURLをリンクしてご掲載ください。

報道関係者様による引用の場合、利用・掲載状況の把握のため報道関係のお客様からのお問い合わせまでご連絡いただけると幸いです。

【LINEリサーチについて】

『リサーチノート』はLINEリサーチが運営する調査メディアです。LINEリサーチでは500万人を超える豊富なモニターによりテーマごとに様々な調査が可能です。スマートフォン調査をお考えの場合は、お気軽にご相談・お問合せください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?