カーペットパイソンの飼い方

こんばんわ。

まずはカーペットパイソンの紹介から

オーストラリア、インドネシア、パプアニューギニアに生息しているニシキヘビで、成体の体長は2m〜3mになる中型種のヘビになります。

種族はニシキヘビ科:オマキニシキヘビ属のカーペットニシキヘビ種です。

・習性

性格は比較的温厚で、樹上性質が強いジャングルや、幼体の時などは荒い個体もいますが、”しっかり扱い方を理解し、しっかり観察し、慣らせば”ハンドリングは可能な蛇です。

もちろん蛇ですので絶対噛まないということはありませんし、2メートルを超える個体に噛まれればドバドバ血が出ます。

扱いには十分注意する事と適切な知識と技術を持って接する必要があります。

生態は半樹上性といわれていますが、感覚値ですが亜種により性格に差がある様に思います。

コースタルのような種は陸上性が強くあまり動きませんが、ジャングルなどは樹上性質が高くほとんどのぼり木の上にいるものもいます。

イリヤンジャヤとかも割と樹上性質強いと思います。

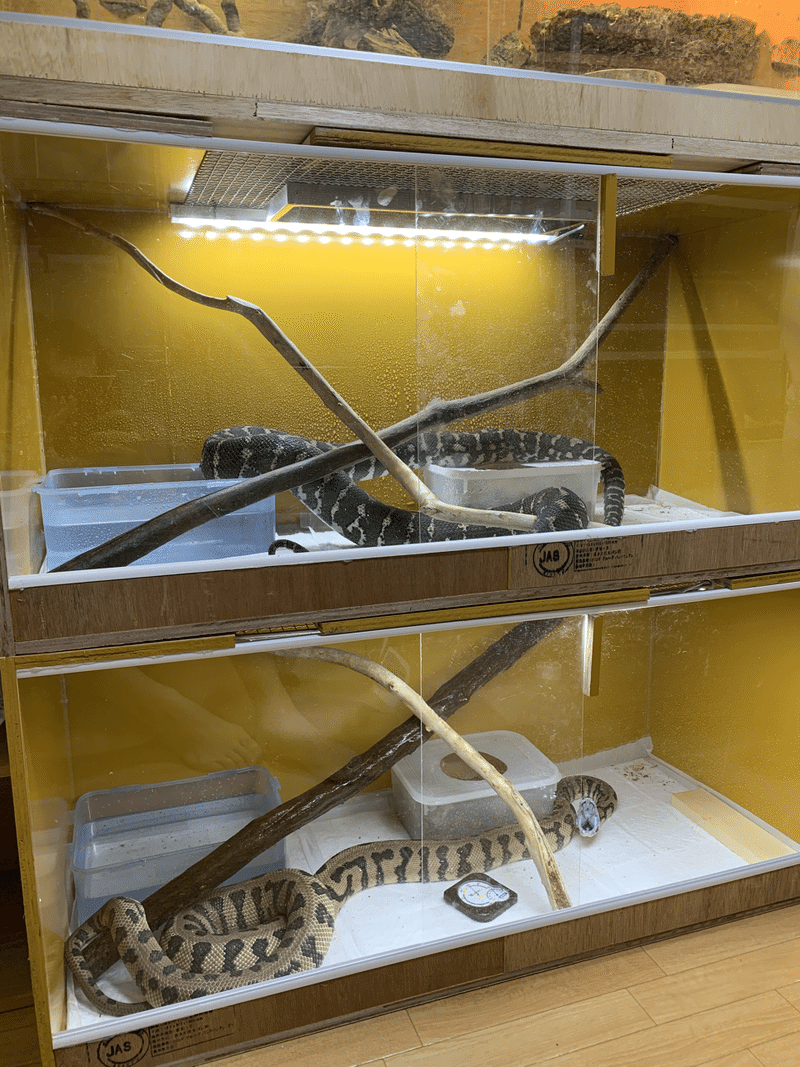

我が家のジャングルカーペットパイソン。

ほぼ上り木の上にいて陸に降りてるのを見る方が少ない。

木の上にいるジャングルはとても絵になる。

~飼育について~

【飼育環境】

・ケージ

ケージについては諸説ありますが、僕の経験則で記載します。

ベビーからヤング(1mとか)くらいまでは警戒心がかなり高く、広過ぎるケージだと環境になれずストレスになるようです。

ヤングくらいまではの時期は60×35くらいのケージを使うのがいいかと思います。

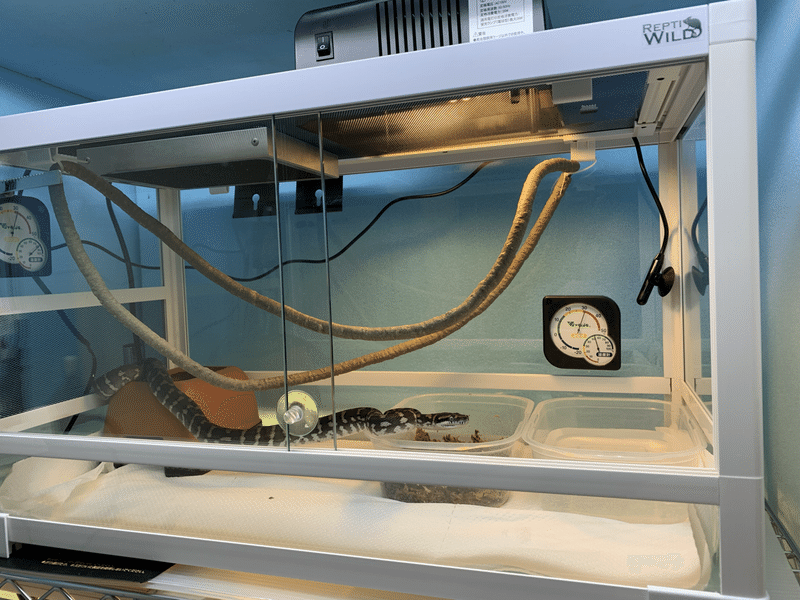

我が家のヤング期のアザンティック、

パンテオン の6035ケージに上り木とダントツを設置、

シェルター、水苔、水。

床材はキッチンペーパー。

セミアダルト(150cm)を超えたくらいからは90×45くらいを用意してあげてください。

ジャングルやインランドなどの小型種は60×45で飼えるという意見もありますが、あまりおすすめはしません。

理由は運動不足による肥満が成体の健康を害する危険性があるからです。

ジャングルとかはかなり樹上性質が高く運動量も多いです。そういった個体はある程度動き回れるスペースが無いと肥満やストレスの原因になると思われます。

我が家の2mくらいの生体には自作ケージを使ってもらってます。

サイズは100×50×45です。

夏場はペットシーツ、冬場はハスクチップを敷いています。

アクリル板は最低3mm以上にしないと蛇の力で曲げて出てきます。笑

90以上のケージを用意するかどうかは成体の様子を見てになりますが、僕の基準は生体の体長の半分の横幅はとる、高さは最低45はとる、です。

あとは定期的に部屋でお散歩させて運動不足を解消させる事を前提にして90ケージで飼育する事も可能ですが、生体の状態を見ながら運動量を調整したりする必要がありますし定期的なハンドリングは生体へのストレスにも成り得るので、高度な観察眼と経験則を持って行う必要があると思います。

・温度・湿度設定

設定温度は28〜30度、湿度は60%程度冬場はダントツでなどの保温器具と常時パネルヒーターで一部床の加熱が一般的とされています。

しかし、個人的にはそれだと温湿度設定が少し低いと感じています。

僕の考え30〜32度、湿度は"最低で"60%はキープした方がいいです。

というのもカーペットパイソンは気管の病気に成りやすく、風邪・肺炎から拒食に陥りやすいです。

僕も何度かカーペットに風邪を引かせてしまった事があり、その時に感じたのは、一般的な蛇よりも特に湿度を高く保つ事が大切。という事です。

カーペットの風邪については後半の病気の項目で詳しく書きます。

・レイアウト

飼育環境としてもうひとつ大切なのはレイアウトです、カーペットパイソンに関わらずヘビのレイアウトをする際に登り木を入れるかどうかは重要な要素だと思います。

なぜなら「上り木を入れると荒くなる」という意見があるからです。

因みにこの「上り木入れると荒くなる理論」はビバリウムガイドのT水編集長が最初に言いだしたらしいです。自分で言ってました。笑

では真偽のほどはどうかと言うと、「一理ある」です。

まず、なぜ登り木を入れると性格が荒くなるのか?と言うと、ヘビをケージから出す時に登り木からヘビを剥がさなくてはならず、ヘビはそれを嫌がります。

次第にヘビは人間の手を嫌なものとして記憶する事になるわけですね。しかしメンテナンスの時はヘビはケージの中から出さなくてはいけません。

結果定期的に嫌なハンドリングをされたヘビは気性が荒くなると言うわけです。

僕の場合どうしたか?と言うと、ヘビをケージから出さずに上り木の上にいる状態でメンテナンスができるようにレイアウトを設計しました。

また、ヘビを外に出した時は自分から出てくるのを待つ。と言う事を意識しました。

その結果、、、

それでも噛むやつは噛みます。泣

ですが、生体のストレスを考えるとそうした方がいいと思うし、そのおかげなのかどうかわかりませんが成長につれて噛まなくなったヘビもいます。

カーペットパイソンは2.5mにもなるヘビです、大人になる前になんとか手が食べ物じゃ無いと言うことくらいはわかってもらわないと、辛い共同生活になってしまいますからね。。。

【都度管理】

・餌

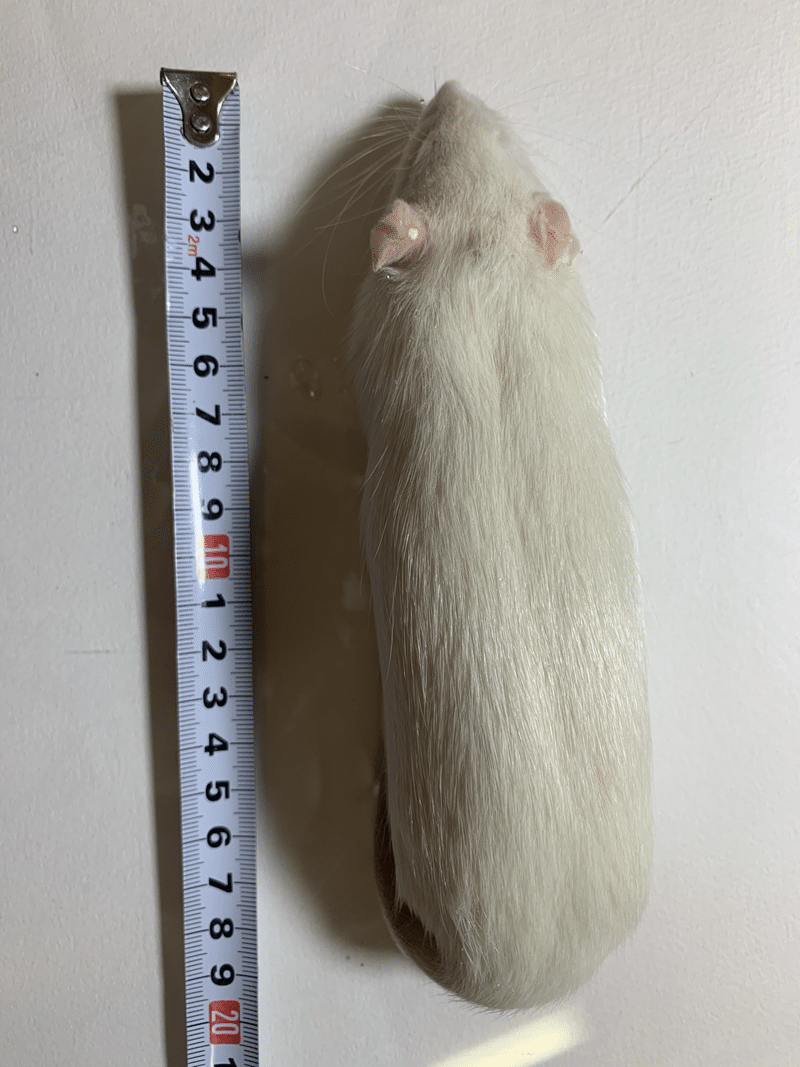

ヤングまではマウス、大きくなったらラット、フルアダルトを超えたサイズについてはモルモットをあげる飼育者の方もいるそうです。

それと生体の好みなど理由はいろいろありますが、「マウスしか食べない」「活しか食べない」個体もいるようです。

その場合でも、活を準備できる覚悟を持って飼育する事をお勧めします。

また、鶏胸肉などの加工肉にビタミンやカルシウムをダスティングして与える飼い方でアダルトまで成長したという情報もあります。まだまだそれぞれの飼育者が実験と検証を重ねている最中と言った所ですね。

成体に負荷がかからない範囲で、いろいろな検証をしていきたいですね。

アダルトのカーペットならこれくらいは余裕で飲みます。

・水

水入れは必ず入れてください、たまに水を飲んでいるところを見ますし、水につかるのも好きなので、全身がゆったり浸かれるサイズの水入れを用意し頻繁に水を交換してあげましょう。

また、個人的には、水苔シェルターを入れる事をお勧めします。

湿度の変化に敏感な種類なので、ケージ内の湿度が足りない時は、水苔シェルターに入っているのも見かけます。ケージ内には成体のためにたくさんの選択肢を用意してあげる事が大切です。

特に脱皮前はこんなふうに水に浸かっている事の方が多いと思います。

・霧吹き

できるだけ毎日1回は行ってあげてください。湿度には敏感です。

それとケージの壁に滴る水を飲んでいるのもよく見ます。

本能的に溜まっている水より、滴っている水の方が、飲みたくなるように見えます。(うちの子は)その意味でも霧吹きは必須になります。

・掃除

掃除は排泄を行なった際は迅速に、排泄が無くても週1回程度は定期的に掃除する事を勧めます。

排泄がないと床材が見た目には綺麗なままだったりします。

しかし湿度を高く保った環境では雑菌がわきやすいです。

掃除は定期的に行いつつ、掃除の時は、次亜塩素酸水などで、ケージ内の殺菌を行なってあげるのもいいと思います。

我が家でも掃除の時には次亜塩素酸水でケージ内を一周拭いています。

・病気

カーペットパイソンは器官の弱いヘビと言われています。

温度や湿度が下がってくると比較的容易に風邪を引きます。蛇の風邪は基本的に人間の風邪と症状について大差はありません。しかし、蛇の場合は免疫機能が人間ほど高くないので風邪も命に関わる疾患になります。

カーペットパイソンの風邪は進行中期以降、肺炎などの症状が併発します。まずは初期中期後期でどう言った症状が出るのか、書いていこうと思います。

・初期

よだれが多く出るようになり、だるそうにします。個体によっては拒食状態になります。この段階で気づける人はかなりしっかり生体の観察をしている人だと思います。

・中期

初期の症状が悪化します。よだれの量が増えてケージの壁面でよだれを拭くようになるためケージ側面が汚れます。

また肺炎の初期症状が出始め、呼吸をする時に「ヒューヒュー」と音がするようになります。

呼吸がし辛くなる事で欠伸が増えます。慢性的に欠伸をするようであれば、なにかしらの体調不良を伺った方がいいです。

ダルそうにしていますし、拒食状態が続いているような状態になりますので、かなり状態が悪くなります。この時点では病院についれていかないと、悪化し最悪の場合は死に至ります。

・後期

中期の全ての症状がさらに進行し、拒食が続いているため体がやせ細ってしまった状態です。

こうなってしまうと立ち上げはかなり厳しいと思います。

アシストや強制で無理やり給仕をしたとしても吐き戻しするかどうかが運になってしまいます。こうなる前に治療する必要があります。

病気の時の対処

蛇か風邪かな?と思ったら温度と湿度をあげる対策を取るのがベターです。

無論1日でも早く病院に連れて行き対処に従った方がいいですが、病院に連れていくまでの数日間に出来ることもあると思います。

僕の経験則ですが、温度を33度くらいまであげます。温度をあげると雑菌がわきやすくなるし、ケージ内は蛇の涎で汚れている事も考えられるので、掃除の頻度はよりこまめに行いましょう。また湿度ですが、80%くらいまであげます。

カーペットパイソンの気管の病気はほとんどの場合温度と湿度の不足により発生するので、そこをあげてあげることで病気の進行を抑える意図です。

〜まとめ〜

一通りカーペットパイソンの飼育について書いて行きました。

もちろんこれが全てではないですが、敢えて私見による意見を沢山書きました。飼ってみるとわかること、インターネットで調べても分からないこと、感覚的にわからなければならない事が多くあります。

どんなに情報を集めても結局は「その生体」にとってどうか?でしかないです。

SNSやインターネットを通してより良い情報交換ができればいいと思います。

ではまた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?