【論点解説】複雑訴訟~訴訟承継と明文無き主観的追加的併合

今日は論点解説。今後PDFのレジュメと音声講義を追加予定です!

1 訴訟承継とは

複雑訴訟の話は最後の方に学ぶ分野でかつ、あまり用語が特殊で理解しにくい分野です。しかし、法律の適用関係が複雑であるがゆえに、試験に出るときは非常にオーソドックスな事案が多く、前提の知識を正確に把握できていれば結構理解できます。

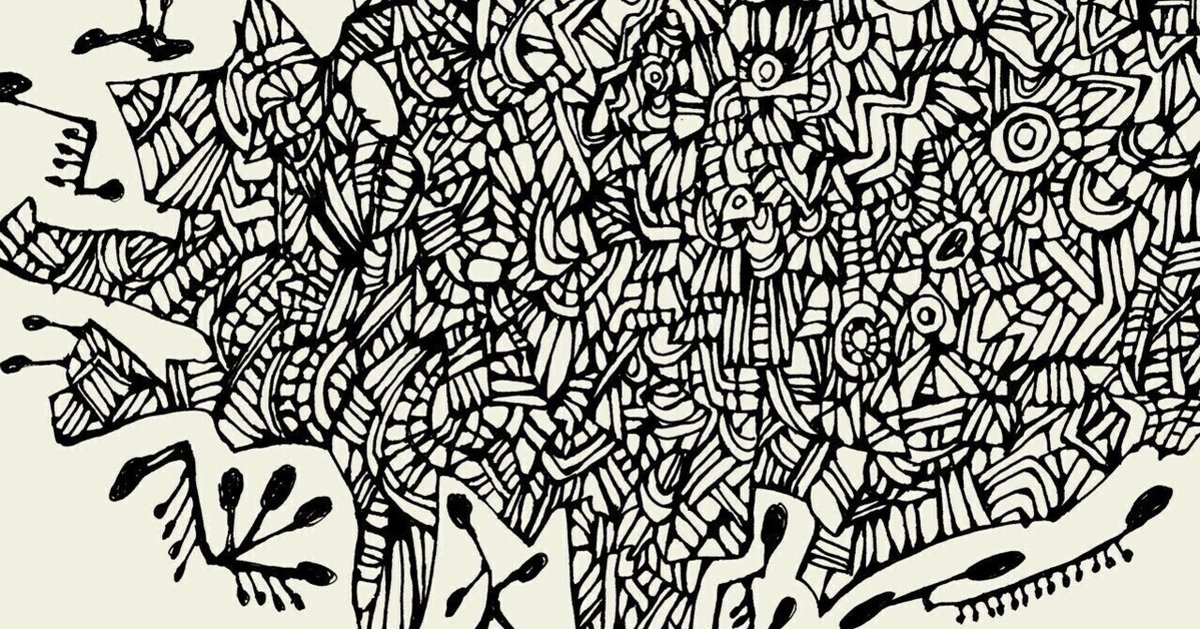

この話を指導中によくするのですが、教えている人が私の話をベースに条文のマップ的なものを作ってくれたので共有します。

条文がどうなっているのか?基本的な用語はどうなっているのか?を理解するのが大事ですので参考までにどうぞ!

2 全体マップ(レジュメの骨子)

<複雑訴訟全体マップ>

1 当初から原告(または被告)が複数

・固有必要的共同訴訟(40条)

・通常共同訴訟(38条)→39条

2 当初から被告が複数

・同時審判申出共同訴訟(41条)

ex.本人と無権代理人に対して請求

3 途中から原告(または被告)が複数。当初から参加できた場合

・補助参加(42条)→参加的効力(46条)

・独立当事者参加(47条)→40条

・共同訴訟参加(52条)→40条

4 途中から原告(または被告)が複数。訴訟開始後に参加条件が生じた場合

①義務承継人の訴訟引受け 50条→41条→39条

②権利承継人の訴訟参加 49条→47条→40条

③義務承継人の訴訟参加 51条前段→47条→40条

④権利承継人の訴訟引受け 51条後段→50条→41条→39条

※覚え方としては自分から権利ないし義務を承継して参加できる地位にあるものが参加する場合には(②③の場合)、これまでの訴訟状態を従前の当事者から引き継いでもよいはずなので、固有必要的な関係になる。一方で訴訟引き受けの場合には、一方的に参加させられるので従前の当事者と利害が共通なのかも不明だから別個の訴訟進行を認めるべき。

+(明文のない主観的追加的併合)cf.予備論文H26等

最高裁は認めていない。ただ、他に方法(別訴提起し、弁論の併合を促す等)がない場合には、認めることもあり得る

⇒高裁(札幌高判昭和53年11月15日?)で認めた例あり:固有必要的共同訴訟において、原告のうち一人が参加しなかった場合

※訴訟承継が追加的な併合であるから、それができないケース、すなわち『当初から参加できたはずなのに訴訟にいないため参加させたい』という場合に主に追加的併合の論点は使用します。この理解がない人は結構多いです。

※複雑訴訟は各類型ごとの典型例を確認して条文操作をマスターできればOK

3 最後に

以上です。今後加筆修正と講義をする予定のため、有料記事にしてあります。可能ならPDFにして販売したいので以下に有料スペースを作っておきます。良ければ買っておいてください。

※配信はまだしていません。以下有料

ここから先は

¥ 3,300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

よろしければサポートお願いします!いただいた費用は新規の基本書の購入,子供のものを買う,奨学金返済などなどに回していこうと思います!