オフコース全曲分析みたいなもの(?) 思いのままに

楽曲について

個人的インプレッションみたいなもの

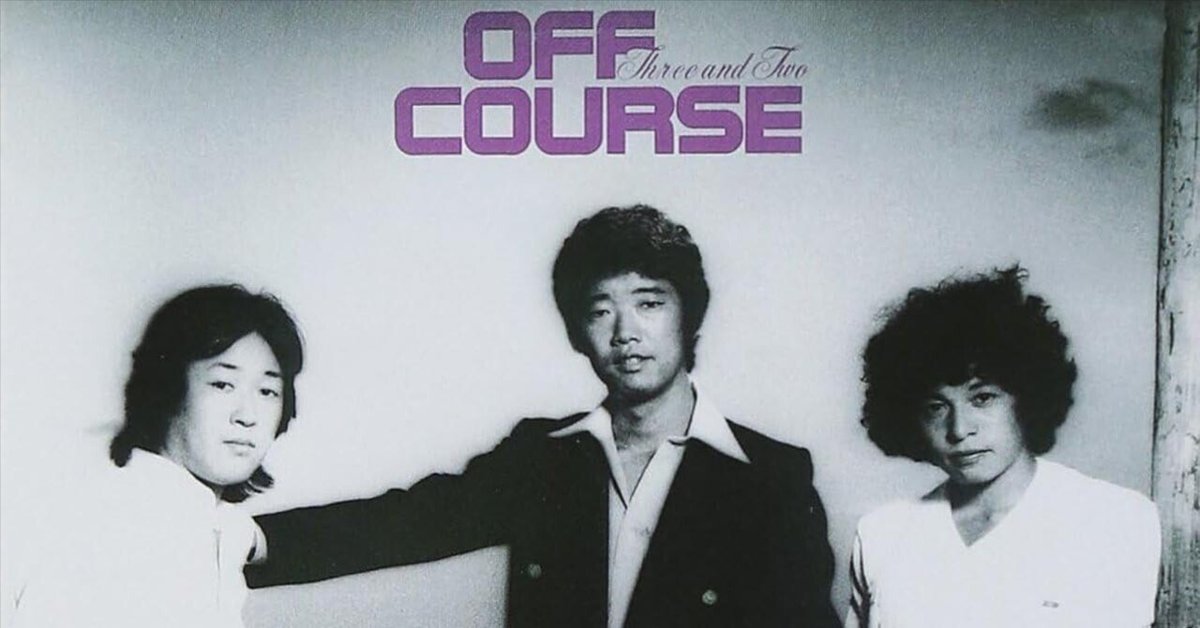

名盤『Three and Two』のトップを飾る曲で、冒頭のアカペラコーラスが何より印象的です。サウンドもそれまでに比べて、かなり「重たい」イメージで、私小説的な歌詞と合わせて、強いメッセージ性を感じます。

音的には、これでもかというぐらいのキーボードサウンドで、ギターはサポート的な感じです。一方で次の『恋を抱きしめよう』が、逆に徹底したギターサウンドということもあって、私としては小田、鈴木それぞれの名刺代わりの2曲ではないかと勝手に解釈しています。

サビのメロディは初めて聴いた時、洋楽っぽいなと思ったのを覚えています。今にしてみると、何を根拠にそう思ったのかわかりませんw

多分サビ出だしの「〜君は」のところで、9thの音が入っているあたりに新鮮味を感じたのかも?

とりあえず1曲目としてのインパクトは十分で、この時点でこのアルバムがお気に入りになることが、ほぼ確定となりました。

基本スペックみたいなもの

アルバム1979年10月20日リリース

『Three and Two』A面1曲目に収録

『LØIVE』A面5曲目に収録(ライブバージョン)

『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』DISC:1、6曲目に収録(ライブバージョン)

作者クレジットみたいなもの

小田和正/作詞・作曲

オフコース/編曲

参加ミュージシャンみたいなもの

小田和正 Lead Vocal, Chorus, Electric Piano, Synthesizer

鈴木康博 Chorus, Electric Guitar

松尾一彦 Chorus, Electric Guitar

清水仁 Chorus, Electric Bass

大間ジロー Drums, Percussion

(曲別のクレジットはないためパートは推測)

曲の全体構成みたいなもの

アカペラからのイントロ → Aメロ1 → Bメロ1 → サビ1 → 間奏1 → Aメロ2 → B’メロ2 → サビ2 → 間奏2 → サビのリフレイン2回 → アウトロ → フェイドアウト

2番のBメロは変則的で、サビへの繋ぎ部分が1番より2小節多くなっていて、バックコーラスがサビへの盛り上げを担っています。

リズムみたいなもの

テンポはBPM=112ぐらいの8ビート。思ったよりゆっくりだと感じました。この曲は特にドラムやベースのミックスレベルが高くて、非常に重たい印象になっています。

調みたいなもの

キーはC#マイナー。特に擬似、一時転調的なものもありません。

歌詞みたいなもの

小田曲によくある「僕が作ったうた」がテーマですが、従来のものに比べると、かなり力強いメッセージを感じます。

根底は「僕は僕、君は君」と言う感じで、極端に言えば、僕は自分の道を行くから口を出すなと言う感じでしょうか? 何か思うところでもあったんでしょうかね?

特に「〜誰にも僕の行く道を止められない」のあたりのくだりは、かなり力強い決意を感じます。あるいは5人として始動するにあたって、何らかの軋轢があるであろうことは容易に想像できるので、そういったものを振り切って進むよという決意表明とも取れなくはないです。

実を言うと、個人的にはメッセージ性の強い歌詞はあまり好みではないのですが、この曲に関してはそのような抵抗感はなく、すんなり聴くことができます。おそらく自分の思想を押し付けようとしていないところと、何より言葉の選び方が絶妙なところにあるのかなと思います。

各パート

リードボーカル(小田和正)

前作「FAIRWAY」までに比べると力強くなってはいるものの、まだある程度柔らかさを残したボーカルになっていると思います。

次作「We are」あたりから発声や歌い方の変化が顕著になるのですが、ソロボーカリストとしての訴求力は上がる一方で、コーラスをバックにした時は、やはり調和に欠ける気がします。

その点ではこのアルバムでは、まだまだ十分に調和しており、ある意味ボーカリストとコーラスワーカーとして、一番バランスが取れていた時期と言えるかもしれません。

コーラス(小田和正/鈴木康博/清水仁/松尾一彦)

このアルバムのコーラスは、あまり2人時代との違いを感じないのですが、一応5人名義になっているので、推測クレジットも清水、松尾が加わっている前提で書いていきます。

この曲では何と言っても、冒頭のアカペラが見事です。聴き取れる範囲では4声、小田のリードとその下支えで2声、高音のハーモニーが2声で、ちょうどライブでのコーラス要員人数とも合います。

Bパートでは比較的珍しい、本筋とは別の歌詞付きのバックコーラスで、内容は「〜Yesterday Tomorrow」と繰り返しています。「Today」が無いのはなんで?

このコーラスは2番では2小節増えているので、「〜 Tomorrow」の部分を大きく引っ張って、サビへの期待感を高めています。

サビはイントロのアカペラと同様の4声ハーモニーですが、一番最後の「〜調べにのせて」の後にファルセットのスキャットが入っています。1番ではごく短く、リフレインではそこそこ長めです。これはおそらく鈴木かと思われます。

エレクトリックピアノ(小田和正)

YAMAHAのCPシリーズ(おそらくCP-80)のような、弦を使ったタイプのエレクトリックグランドピアノかと。非常に倍音が多くて厚みのある、アタックの強い音です。

それまで主流で使っていたローズピアノは、ピアノというよりチャイムっぽい音質で、アコースティックピアノの代用には無理がありました。CPシリーズはアコースティックピアノと同じく弦を叩いて、それを電気増幅する構造なので、十分にアコースティックピアノの代用が可能です。そのためこの後のオフコースでは、主流として使われるようになります。

下位機種CP-70は一度弾かせてもらったことがあります。タッチはアコースティックピアノに比べてちょっと重い感じで、アンプを繋がなくてもいちおう音は出ます。めちゃ小さいですがw アンプを繋いでの出音はアンプ自体がチープだったせいか、けっこう軽い割にちょっと歪んでた覚えがあります。

それよりも印象に残っているのは、運ぶのを手伝わされたことですw この機種は鍵盤とボディを分割することができるのですが、それでも持ち上げるには男の子でも4〜5人でやっと。それを2台のスケボーに乗せて、男女織り交ぜて2〜3人で支えながら交代交代で会場まで運ぶという、今ではちょっと考えられない乱暴な扱いをしていましたw

話が逸れましたが、この曲でのエレピは基本的にコードプレイが中心で、メロディ要素はシンセにほぼ委ねています。強いて言うなら1番サビの後の間奏で、メロディ要素のある演奏がありますが、これもアルペジオの派生程度と言えなくもないかと。

イントロのアカペラの途中から入ってきます。イントロではモノラルでセンター定位なのですが、Aメロ以降は、おそらくコーラスエフェクトで左右に振り分けられています。イントロではコーラスが左右に振られていて、逆にリードボーカルはセンターなので、それぞれを邪魔しないための工夫かと推測しています。

イントロや間奏、アウトロなどでメロディーを絡めるプレイ以外は、低音域寄りで演奏されていて、この曲のリズムの「重さ」を表現するのに一役買っているようです。

シンセサイザー(小田和正)

この曲はシンセが主役と言って良いほど、そこかしこで様々な音色で入っています。機種は特定出来ませんが、時期的なことを考えるとプロフェット5かと思われます。

最初はAメロとBメロの繋ぎ部分、エレキギターとオクターブユニゾンで決めフレーズを弾いています。若干レゾナンスがかけてあるのか、少々ビヨンビヨンした音に聞こえます。

サビでは主旋律とユニゾンで、おそらくノコギリ波ベースのパッドかと思われます。その後の間奏1ではおそらく矩形波の木管っぽい音で、ピアノのトップ音とのユニゾンです。

そして何と言ってもハイライトなのが、間奏2でのソロです。レゾナンスを軽くかけたノコギリ波と思しき音で、高音の左チャンネルと低音の右チャンネルに分けて録られています。序盤のフレーズでは高音部が主旋律、低音部は3度下で左右に分かれたハーモニーになっています。

そして見せ場の中盤では高音部は高速16分音符の下降パッセージ。このフレーズはキーボーディスト小田和正の真骨頂という名演かと思います。この間、低音部は2分音符の下降ベース音となって、高速フレーズの下支えをしています。

終盤では両チャンネルともユニゾンになり、エレキギターも加わってリフレインに繋いでいます。この余韻はリフレインが入ってきてもしばらく残っているので、1回目のリフレインではボーカル主旋律とのユニゾンフレーズが入っていません。

この間奏フレーズは、アウトロのフェイドアウト部分でも繰り返されますが、こちらでは低音パートも高速下降パッセージになっていて、1オクターブ下で演奏されています。

エレクトリックギター(鈴木康博/松尾一彦)

ギターはこの曲では、部分的なリフやソロ以外はほとんど目立ちません。特にリズムギターはほぼエレピと同じリズムで弾いている上に、エレピが左右に振られている音と混じって、大変聴き取り困難です。それでもBメロ以降の右チャンネルで、かろうじてその存在が確認できます。

ただ部分的なリフではしっかり存在感を見せています。特に目立つのはAメロとBメロの繋ぎの部分で、下降→上昇のフレーズになっていて、節の切り替えを演出しています。シンセとのユニゾンですが、ギター自体もオクターブユニゾンで重ねているようです。

また地味ではありますが、2番のAメロではハーフミュートでのリフが入っています。ここはライブでのパート分けから松尾のプレイと推測されます。

ソロはひと通りシンセがソロを奏でたあと、締めを高速16分音符の上行フレーズで飾っています。短いフレーズですが、正確なリズムで演奏するにはそれなりの手腕が必要かと思われます。

エレクトリックベース(清水仁)

ベースは非常にタイトで、ミックスレベルが高いことと相まって、かなり重量感あるプレイになっています。

基本はバスドラとのコンビネーションがメインで、Aメロでは1拍目スタッカートと2拍目裏レガートのルート弾き、Bメロとサビは部分的にシンコペーションを絡めつつも、基本4拍打ちのルート弾きです。

これが一転して、間奏2でシンセソロが入るあたりからは、擬似3連符というか、16分裏拍を絡めたシンコペーション符割りになって、一気にスピード感を高めています。

総じて地味なルート弾きがほとんどで、リズムの下支えに徹していますが、アウトロのリズムが入ってくる前のエレピソロのバックでは、味のある高域フレーズが聴けます。

ドラムス/パーカッション(大間ジロー)

ドラムスもベース同様、タイト目のプレイに徹していて、ハイハット含むシンバルワークで変化を付けています。

例えば1番Aメロでは、前半は2拍4拍のみ、後半は4分打ちにしたり、間奏2では8分打ちながら表クローズ、裏オープンといった、地味ながら効果的な変化を付けて、タイトな中にも単調にならない工夫をしています。

またアウトロ部分でのピアノソロが続く部分では、ライドを中心にいろいろなパターンのシンバルワークで繋いだあと、じわじわクレッシェンドしていくハイハットで期待感を高めて、リズムの入るところからはライドの4分打ちと、なかなかに工夫した盛り上げ方で最後を締めています。

パーカッションは聴き取れる範囲ではタンバリンのみです。間奏2でシンセソロが入る2小節前という、ちょっと中途半端な部分から入ります。

ひたすら裏拍アクセントの8分打ちで、そのままサビのリフレインが終わるまで続きます。アウトロのピアノソロになる部分で一旦止みますが、リズムが入ってシンセソロが始まる部分からまた入り、そのままフェイドアウトします。

別バージョン

『LØIVE』ライブバージョン(1980年2月5日・新宿厚生年金会館)

小田和正 Lead Vocal, Chorus, Electric Piano, Synthesizer

鈴木康博 Chorus, Electric Guitar

松尾一彦 Chorus, Electric Guitar

清水仁 Chorus, Electric Bass

大間ジロー Drums

(パートは推測)

基本はレコードに準じてはいるものの、松尾もギターに徹していて、キーボードは小田のみなので、シンセのフレーズの多くがギターで代用されています。ギターでの代用プレイはおそらく鈴木で、右チャンネルに寄せられています。

このアルバムの厚生年金会館テイクのギターは、概ね鈴木が右寄せ、松尾がセンターに定位されているので、どちらのプレイか判別しやすいです。

代用とはいえ、バイオリン奏法などを巧みに織り交ぜているので、違和感はほとんどありません。

間奏のシンセソロは低音部も含めて小田が弾いていますが、ギターがオクターブ下でサポートしていて、音の厚みをキープしています。

アウトロは非常に長くなっていて、かなり長尺のギターソロが演奏されます。おそらく松尾が演奏していると思われますが、鈴木とは違ったかなりワイルドなプレイで、これはこれで大変味のある演奏かと思われます。

『Off Course 1982・6・30 武道館コンサート40th Anniversary』ライブバージョン(1982年6月30日・日本武道館)

小田和正 Lead Vocal, Chorus, Electric Piano, Synthesizer

鈴木康博 Chorus, Electric Guitar

松尾一彦 Chorus, Electric Guitar, Synthesizer

清水仁 Chorus, Electric Bass

大間ジロー Drums

(パートは推測)

こちらは映像もあります。概ね1980年バージョンと同じですが、こちらはアウトロがレコードよりも短く、松尾のソロがありません。代わりに次の『哀しいくらい』につながるシンセをスタンバイしています。せっかくの見せ場なのにね…

映像があるので間奏のシンセプレイもその片鱗が見えます。途中までの和音プレイは両手で弾いていて、高速パッセージ部分では右手のみ、そのサポートをする鈴木のギタープレイ映像も重なっていて、この曲の映像で一番好きな部分です。

締めみたいなもの

大変間が空いてしまいましたが、ようやく1曲目がまとまりました。

このアルバムはドラムスやベースは聞き取りやすくなった反面、キーボードやギターといった和音パートが非常に複雑に重なっているので、思った以上に手こずりそうです。

ただ改めて分析的に聴いてみることで、音を重ねる足し算だけじゃなく、あえてシンプルなプレイに徹する引き算も活用されていることに、今更ながら気づかせてもらいました。

そしてこの曲は、徹底してシンプルなバンドサウンドになっていく過渡期、あるいは2人時代サウンドの最終章とも言えるこのアルバムの、トップを飾るに相応しい名曲かと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?