【記録】物理的な本屋であるということについて・蟹ブックス訪問記

東京・高円寺、文化の街。

雨模様の2023年9月下旬、私は読んだ本がきっかけで、不思議な書店「蟹ブックス」にお邪魔した。

『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』(河出書房)を2020年に上梓した、花田菜々子さんが店主の本屋だ。

以前の記事でも面白かったので紹介した。

訪問目的は実をいえば即物的だった。

花田さんと同じように、本が好きでできるだけ関わって生きていきたい。

花田さんのお店に行けたら、もし話せたら、私と本の関わり方になにか新しい発見がないだろうか。

花田さんは初対面だし、急に聞かれても困るだろうけど、それでも本の一冊でもおすすめしてもらえたら、思い出にもなる。

私はこのところ、少し自分の生き方について考え直し期間だ。

とはいえ、実際の訪問から得たものは、そんな目論見とはまた少し違った。

滅多に行く機会のない個人運営書店は、人の息づかいに満ちていた。

私はそこから、「物理的な書店とは何なのか?」という思いを発展させた。

買った本は、思っていたのとはまた違う形で思い出になった。

以下は二回の蟹ブックス訪問体験から、私が得たものの記録だ。

本好きの同志に、「そうか、本屋ってそんな楽しみもあったっけ」とすこしでも思ってもらえたらうれしい。

それから、蟹ブックスさんにとってもこの記事が、なにか良い記録になるといいな。

1.訪問一回目(9/20)-本屋という場

X(Twitter)のフォロワーに声をかけて、9/20、初めて「蟹ブックス」に訪問した。

このフォロワーは、私がさきほどの『出会い系サイト〜』の書籍を、誕生日プレゼントした相手だ。

私自身『出会い系サイト〜』の存在を、noteで知り合った人に教えられて知った。

翌週から読み始めてぐんぐんハマり、読了時にはここ最近でもお気に入りの本の一冊に。

趣味が通じそうなフォロワーがいたから、そのまま贈って読んでもらったのが翌週。

本をすすめる本を、私は人にすすめられ、人にすすめて思い出に刻んだわけだ。

彼女もnoteをやっているので紹介しよう。

守宮さんとはお店で合流することにして、緊張しながら蟹ブックスの扉に向かう。

閉じている扉には、「無理に本を買わなくても構いません」と可愛らしい案内カードが貼ってある。

このあたたかさに既に好感を覚えながら、おそるおそる扉をくぐると、写真で何度か見た花田さんはいらっしゃらなかった。

店番にいらっしゃったのはphaさん。

ご自身も本を出しているクリエイターだ(この肩書が正しいのかは分からないけれども)。

私はphaさんにお名前を尋ね、花田さんのファンであることを伝えた。

この日は花田さんが先に帰ってしまったとのことで、残念だったが、折角ならphaさんのおすすめを聞きたい。

私は「最近phaさんが仕入れた本」を聞いた。

短歌の本をよく仕入れているというphaさんは、この本を見せてくれた。

まずその真っ青な装丁と、手帳のようなシンプルさに惚れた。

手に取ると、店頭にあったそれは「サイン本」と書いてある。青松輝さんを知らなかった私だが、phaさんはそれがYouTubeなどでも活躍している「ベテランち/雷獣」さんであることを教えてくれた(あとで調べてみれば、Xアカウントの「ベテラン中学生(@_vetechu)」さんは私も見覚えがあった)。

サイン本が一冊、ここに紹介されて並んでいるなら、それはもう、著者と私がこの場ではじめましてした感覚に近い。

私は、phaさんを通じて巡り合ったこの本を、買おうと決めた。

他に何を買おうと、小さな店内をぐるりと一周する。

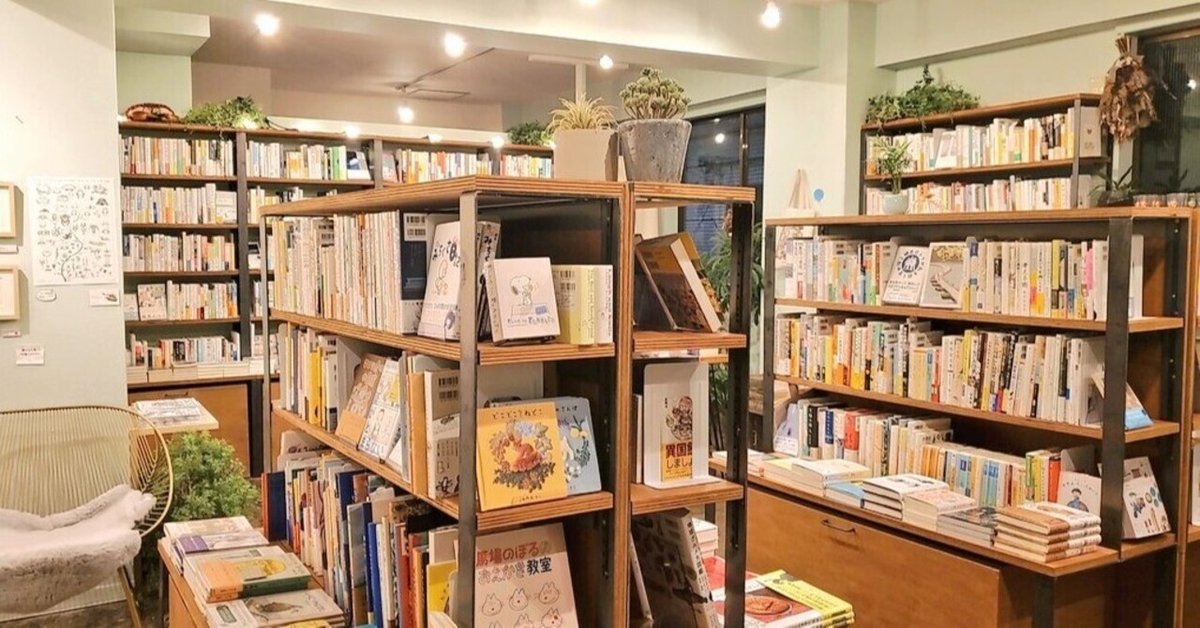

並べられているのは芸術関係の本から、ジェンダー論、料理の本や絵本と、幅広いが、棚ごとに色がある。

どこか、「あの本を書いた、花田さんの目を通して選んだ本だ」という統一感があった。

言ってしまえば、可愛らしい、ぬくもりと、選書者の好みが出た本屋だ。

印象深かったのは、ジェフ・シャーレットの『この、あざやかな闇』。

英語のペーパーバックがそのまま日本で出たようなざらざらの装丁と、「行きずりのスナップショットと散文」のコンセプトがよく合っていた。

それから、韓国のイラストレーター・エポルさんのポストカードブック。

私は寡聞にしてこの方を知らなかったが、幸せな子どもが夢見る絵本みたいな世界観に一目惚れしてインスタグラムをフォローした。

こうした本は、紙媒体でないとやはり映えないと思う。

見た目の美しさも楽しむ本たちだ。

とはいえ、自宅の本棚もいっぱいいっぱいだ。紙の本を片っ端からは買わないようにしている。

私はもう一冊、タイトルに惹かれ、あらすじを気に入った『東大8年生』を持って、お金を払った。

さっきの青松さんの歌集と、東大つながりでもある。

同行の守宮さんは、店番のphaさんの本も含め、4冊の本をレジに運んでいた。

こうして購入を済ませ、高円寺のカフェで一息ついて、買ったものの見せ合いをする。

買った本を見せ合う楽しみは、以前に別のフォロワーと神保町でお酒を飲みながら知った。

守宮さんは、守宮さんらしい人類学などのジャンルの選書をしていた。

中には「それ、私も気になったんだよね」という本もあった。

しかし、私は自分が同じものを買うなら、電子書籍であろう、という感覚もあった。

さっきふれたように、私の自宅の本棚はいっぱいで、決してすべての本を置けるほどは大きくない。

だからできるだけ、電子書籍で読める本は電子書籍で買いたいのだが──

では、今日の2冊を私が紙の本で買った理由はなんだろう?

守宮さんは、また違う選出基準を持っているだろうけれど。

一冊目については明確だ。

青松さんの歌集『4』は、装丁が美しかった。

美しい本はそれだけで、開くといつでも歌が出てくるプレゼントボックスのように、手元に置いておく価値がある。

それもサイン本で、著者直筆の短歌が入っていた。

著者の息吹を感じ取る点で、これほど「物理的な本であることの意味」はない。

けれど、それだけではなかった。

二冊目に買った『東大8年生』は、別に特殊な装丁でもサイン本でもない(好みのかわいい装丁デザインだな、とは思ったが)。

ただ、私はこの本を電子書籍ストアで見かけていたら、同じようにタイトルとあらすじでは買わなかっただろう。

もし手に入れていても読み味が違うだろうと思う。

それはなぜか?

私は蟹ブックスに、「これからどうやって本と関わろう」という迷い(※と下心)を抱えて訪問した。

今まで歩んできた人生という事実と、それをもし放って違うことをやろうとしてもできてしまう、これからの自由さ。

常日頃からの、戸惑いのような迷いだった。

たとえば仕事は続けることもできるわけだし、辞めることもできる。

友人関係は保つこともできるし、新たな場に出かけていくこともできる。

本は好きだが、今は本の活動をメインにしているわけではない。

本よりももっと広く「文章」が好きな気がしていて、そうするとnoteを書く活動でも満ち足りている。

こんなごちゃごちゃをそっと心の中で言語化して向かった蟹ブックスで、私は「自分時間を生きる」を謳うこの本に出会った。

著者のタカサカモトさんは東大在学中、東京での時間の過ごし方に迷い、メキシコでタコス屋をやるなど、異色の経歴で八年間を過ごしたそうだ。

迷いを浮かべてやってきた私に、その時間の優しさがちょうどフィットしたのだと思う。

電子書籍でも同じような出会いはある。

けれど、ここでは手に取れる本の重みが、「ここにいるよ」と語りかけるように私の手にふれた。

普段は反・電子書籍などと微塵も思わない、見つけた本をどんどんメモ代わりにKindleに落としていく私が、この日は紙の本を買えたことに意味があると思った。

物理的な本屋でなければ映えない本、

物理的な本屋でなければ買わなかった本。

それを思いながら、カフェでコーヒーを飲む。

しかし、物理的な本屋は縮小傾向と言われて久しい。

守宮さんと話をしながら、私はこの日もう一冊本を買った。

短歌集を買っている私を見て、守宮さんから「詩集は好きですか?」とスマホで見せられた本だ。

総合芸術家とも呼べるような、池田彩乃さんの不思議な世界観に見惚れた。

選べる装丁に喜び、話しながらその場で注文した。

これは物理書籍だが、少なくとも手にとって買ったわけではない。

この三冊目までを買い終えた私はふと、「ああ、本屋とは『場』なのかもしれない」と思った。

何を当たり前な、という文ではあるが。

プレイスではなくてトポスの場だ。

たとえばオンラインサロンの参加者が、カフェや自宅、色々な場所でパソコンを開く。

これは「プレイス(place)」の違いである。

しかしどこにいても、そのサロンは一つだ。

ある話題を交わす「場」である。これは「トポス(topos)」である。

私はphaさんとの会話を通じて、青松さんの歌集を買った。

そこから東大つながり、さらに自分が蟹ブックスに抱いていた期待つながりで、タカサカモトさんの本を買った。

次に蟹ブックスでの買い物が楽しかったねという話をしながら、守宮さんに紹介されて池田彩乃さんの本を買った。

これらは、蟹ブックスがただの「場所(place)」ではなく、人と人の会話を引き起こす仕掛け舞台としての「場(topos)」になっていたことを示している。

池田彩乃さんの本に至っては、蟹ブックスの本でもない。

蟹ブックスの花田菜々子さんは、日暮里にある「パン屋の本屋」というお店でも働いていたことがあるそうだ。

ここでのエピソードは、私と守宮さんが読んだあの『出会い系サイトで〜』でも紹介されていた。

ダ・ヴィンチのインタビューで、花田さんは、「パン屋の本屋のときは、お客さんと話していた印象が強い」という記憶を語っている。

このイメージが私にもあったから、私は蟹ブックスに、「人と話す」つもりで行った。

phaさんに話しかけさせてもらい、花田さんとも話したいと伝え、本を見せあえる仲間である守宮さんを誘っていった。

本は本来一人で選び、一人で向き合うこともできる媒体だ。

だからこそ素敵な媒体だと言ってもいいだろう。

喧噪を離れたいとき、自分と向き合いたいとき、本は著者と一対一で、読者のペースで世界に埋没することを許してくれる。

けれど、蟹ブックスの訪問はもっと、穏やかに有機的だった。

本棚に花田さんの目を感じ、選書にphaさんの足跡をねだり、守宮さんと語り合いながらそのプレイスには無かった本も買う。

「物理的な本屋で本を買う」とは、「だれかの選書を介したぬくもりを受け取る」ことであるのかもしれない。

たとえそれが小さな個人経営書店でなくても、大手書店で人気の本を平積みにした店長の努力や、推し本にポップを書く店員のワクワクだって同じだ。

2.訪問二回目(9/22)-条件が場を変えるということ

二日後、私は間を開けず再び一人で蟹ブックスにやってきた。

「気持ちが途切れて『いつでもいい』になる前に、花田さんに会うという当初の目的まで叶えたい」

19時、閉店一時間前、今日も雨。

出かけるのに好条件ではなかったが、二度目の蟹ブックスの扉を開けると、花田さんがいた。

「花田さんですか」

尋ねて、はい、と柔らかく答えてもらったものの、緊張して何を話したらいいのかはわからない。

色々と考えていた言葉は霧散してしまった。

私はまず著書のファンであることを伝え、その後蟹ブックスの立ち行きや、花田さんの選書の方法について雑談しながら再び本を眺めた。

初訪問から、たったの二日後だ、もう一度しっかり本を選ぼうと思って来たわけではない。

今度は花田さんの選書を一冊くらい、記念に買えればと思っていた。

ところが、不思議なことに、守宮さんとここを訪問した一回目とは、全く違った本が次々目についた。

レジの花田さんとの会話から少し目を逸らせばそこにあった、『シティガール未満』(柏書房,2023)。

前回は他のお客さんとすれ違いながら本を見ていたり、そもそもphaさんのおすすめに注目していたりしたから、あることにも気づかなかった。

手に取れば、惹かれる文字列ばかりが並んでいる。

気持ちのいい文体であぶり出される、若い女性の生の目線の東京の姿。

「ここ、高円寺商店街も紹介されています」という花田さん手書きシールが、また本屋という「場」との縁を感じさせて、私の手にこの本を収めさせた。

買ったのは今日の予算上これだけだ。

けれど、一人で二日後に来ただけで自分の本を見る目線が変わったのが面白くて、気になる本をメモ代わりに、どんどんKindleの試し読みか欲しい物リストに落としていった。

その一部を紹介しよう。

写真家の岡田敦さんによる『エピタフ 幻の島、ユルリの光跡』(インプレスブックス,2023)。

美しい馬が住む無人島、という世界が気になった。

写真家の活動には、天体写真家のKAGAYAさんを通じて前から興味があり、また一人、好きな写真家が増えるような気がした。

次にソン・ウォンピョン『他人の家』(祥伝社,2023)。

表題作の「他人の家」のあらすじから、映画「パラサイト 半地下の家族」を思い出した。

私にはまだあまり馴染みのない、韓国の芸術の世界だ。

さらに、宮本道人『古びた未来をどう壊す?』(光文社,2023)も面白そうだと思った。

本書をパラ読みして得た、固定化されてしまった未来へのイメージを解体し、自由な発想で生きる、という視点は、最初にも書いた私自身の今の人生のテーマでもあったし、私はSF小説が好きだ。

この本は、SFの視点で未来を捉えなおす、面白い試みの本らしかった。

……こんなところだ。

他にも何冊かメモしたが、どれを見ても驚くのは、「前回気になったものと全く毛色が違う」ことである。

何がたった二日で、私の訪問の目線を変えさせたのか?

(もしかすると、二日の間に仕入れもあったのかもしれない。少なくとも一部棚の並びが変わっていたので整理は行われていると思う。)

私は今日、一人だった。

そして、空間には私と花田さん二人だけだった。

適切な言い方でないかもしれないが、私の選書は今日はどこか「女性的」だったと思う。

柔らかい、あるいは女性目線のエッジがある本に次々惹かれた。

それは、一人で自分と向き合い、花田さんの選書について考え、友達に紹介する意図のない、ゆっくりとした感覚で選んだから見えた景色だった。

『古びた未来をどう壊す?』は、性別とは関係なく興味ある分野の本だったが、これも前回とは違う視点で私の人生観に繋がった。おそらく本を選ぶ時間に、内省的な沈黙があったからだと思う。

友達や店員さんと、話しながらか、一人で、時間があるか。

もちろんどちらがより良いというわけではない。どちらでもそうでしか出会えなかった買い物の味がある。

こんな条件だけでも、「本屋という場」は大きく形を変えるというのは、私にとって大きな発見だった。

もしかすると、しばらく電子書籍が当たり前になっていたからこその、新しい気付きかもしれなかった。

充実した優しい気持ちを抱えて、店を出る。

そんな気分だったからか、帰り道でもちょうど、最近ちょっと生活に足りないと思っていた小物を見つけて、お気に入りの買い物ができた。

https://instagram.com/the.east.market.m?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

3.店、街、散歩は姿を変える

つい、リモートワークにインドア趣味で、放っておくと一人で家にいる。

けれど街歩きは大好きで、特に慣れない街や知らない店の開拓ができると嬉しい気持ちになる。

その原点にふれる、面白い同じお店訪問だった。

店も街も散歩も、誰と一緒に、いつ行くか、何回目か、どんな気持ちでいるかで、姿を変える。

ものごとの側面は常にひとつではない。だから面白い。

蟹ブックスさん、蟹ブックスってお店やってるよ、と教えてくれた守宮さん、各本上梓関係者、高円寺商店街、それぞれの皆様、素敵な出会いをありがとうございます。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?