文献:戦后中国人の日本観の変遷(1945-1992)

[コメント] 日本における対中観に関する調査研究は既に汗牛充棟の感もあるが、中国においてもこれほど多数の意識調査が行われていたとはやや驚き。著者、孙扬(南京大学歴史学院副教授)の記述は、かなり落ち着いた対日観の分析となっている。特に、対日観は、①内的要因;直接体験(戦争経験、訪日生活経験)、集団/家族記憶、情感、理解および②外的要素;大衆文化、文学作品、教科書+構造的要素としての総合実力の消長、政治/イデオロギー風潮の2要素から構成されるとし、そこへの愛国主義を核心とした民族主義の台頭の影響を強調している点は評価できる。

本稿で孙扬が提起した課題のうち、注目されるのは、以下の諸点。

⑴歴史問題は意図的に政治化された中日関係の “坎”なのか?

第一世代の当初の懸念は「日本右翼势力への警惕、日本軍国主義復活」にあったとして、必ずしも、「歴史問題」ではなかったという。この意味では、第二世代以降、歴史問題が日中関係処理におけるなんらかの政治意図として提起されたのではあるまいか。

⑵“日本”≠“日本人”の区別意識はどこまであるのか?

各種アンケート調査結果においては、“喜欢日本”>“喜欢日本人”,“厌悪日本人”>“厌悪日本”が成り立っている一方で、日本側調査では必ずしも「中国」と「中国人」に関する明瞭な区別は見られないと孫楊は言う。「日本」と「日本人」を区別する感覚はどこから生まれ、またそれはどこまで浸透しているのだろうか。

⑶中国側の対日政策における伝統的な二分法への批判?

孫楊は、“人民友好”を中国の一般民衆が接受したのだろうかと問いかけ、突如として“中日友好” を“坦然接受”することができたのかは大いなる疑問という。

「外交策略として、対日外交“以民促官”方針はさしたる実質的作用を果たしてはいない!」との吴学文回想も引用し、「1950-1960年代,中国が建構した中日“人民友好”の論述には明らかに相当の虚幻性あり」とも指摘し、その上で、「一見“解決”されたかに見えるものも、実際には解決されておらず、戦略目標に従属した“中日友好”の言説の下で性急に回避され隠蔽されたに過ぎない」とも結論つけている。

なお、天皇訪中への評価の揺れも窺えるのは興味深い。曰く;「(天皇訪華は)紛れもなく中日関係史上最重大の事件の一つ、だが,どれほどこれに注目したかは必ずしも定かではない。集体記憶中からは既に消失している」と記している。

以下、そのエッセンスをメモ書きのまま掲げる。

“中国人的日本観”

晚清民国時期,黄遵宪、袁世凯、梁启超、鲁迅、蒋介石等政治人物、文化人物に集中晚清民国時期,黄遵宪、袁世凯、梁启超、鲁迅、蒋介石等政治人物、文化人物に集中

陈卫平(华东师范大学哲学系教授);无知→关注,了解→效仿,批判→抵抗へと総括している。

戦後中国人の日本観:

凤毛麟角!

日本学術界の戦後“日本人的中国観”研究と相比するなら、凤毛麟角!

馬場公彦:“关于戦后中国人的日本観的学术著作,可以说几乎为零……日中两国間相互認識的基础一直是十分脆弱的”

ー艾伦·惠廷(Allen S.Whiting)《China Eyes Japan》(1989年);1982-87年中国普通民衆の日本認識

ー鲁義(国际关系学院国际政治系教授)《中日相互理解还有多远——关于两国民衆相互認識的比较研究》(2006年)両国普通民衆の相互認識

岩波現代文庫、2000年

(世界知識出版社、2006年)

一、中国人の日本観の三大因素

1.記憶与情感

核心内容:日本が発動した侵略戦争による巨大な創傷を受けた人民の痛苦に関する個人・集団記憶、そこから生まれる侵略者への憎悪、熱愛祖国、珍視和平、追求富强の情感

記憶は歴史そのものではないとしても、「記憶は鲜活にして集団に受け継がれ、記憶と遺忘の辩证法。記憶は当下現象で永恒と現在の間の真実」

記憶は代際と関連:「各世代は基本経験、阐释模式、狂热情感を共有し、歴史に対し、それぞれの観点を示す。時間経過と共に変化するが、淡化することはない」

中国の一般民衆の記憶・情感は完全に政権イデオロギーの宣伝に左右されるという謂は正確ではない。実践面では、中国政府が対日外交上の決定において、一般民衆の感情を無視することは不可能。対外戦略選択に重大な調整を加えた場合、人々は自らの記憶や感情に基づいて短期間ではこの変更を受け入れることはむつかしい。主客観的な条件により、真実の情感を率直に表現し得るとは限らない。

2.政治・外交

政治・外交;国際格局,中日関係,中国/日本国内政局

内政・外交;実際上は一体两面,互为因果をなす

政治・外交背后の因素:中日两国国家総合実力の消長→中国人の日本観演変の“結構性因素”

総合実力:“硬実力”(資源、軍事、経済、科学等)+“軟実力”(制度、文化、国際参与等)

ー中国が発展してはじめて中日两国は真の平等となる時を迎える

ー国力孱弱なるが故に遭受侵略したが故に,近代中国人民は終始追求したのが富強と平等という二つの政治理想

→四大目標:建立現代国家、恢復大国地位、完成国家統一、実現社会変革

近代中国の屈辱の歴史を脱离するなら,戦后中国の政治与外交における憧憬、焦慮を理解することはできない。

冷戦時期:,中日関係は中美関係の対抗・缓和,中美関係・中蘇関係と紧密に相関

1949年以后の30余年,連蘇反美、反帝反修、連美制蘇、平衡美蘇の各段階に応じて日本認識が調整变化

3.媒体与知識界

改革開放前:媒体・知識界を相対的に独立した運作領域/界别と看做すことはできない(←政治主導,政治の一部分)

cf. 必ずしも政権意識形態外の個性化表達空間がなかった訳ではない

改革開放后:媒体与知識界の自主活動空間は明顕に拡大,話語権は提昇→中国媒体の対日関注度上昇趨勢

改革開放初期:日本=実現“四个現代化”の榜様⇨“発達”、“文明”、“高效”の日本として理解

“蜜月期”1980年代,歴史問題は視野外→民族主義が次第に共識となり,媒体も歴史記憶中の侵略戦争、反侵略斗争が主調

→商品経済の影響下,中日関係歴史関連を题材とした影視作品が大衆文化伝播のロジックにより,次第に市場、消費、娯楽等の因素と挂連

知識界:専業学術期刊上刊載の日本関連論文,学術圈外への影響力は有限,直接民間には届かず、政府高層の関注も得られず

二、戦后中国人の日本観:三种类型

1.政治人物の日本観

政治人物:国家領導人(政治決策層;毛泽东、周恩来、邓小平等)

対日外交操作層重要官員(廖承志、张香山、孙平化等)

⇦个人经历の影响+国家現実利益の考量

政治决策層の日本観⇄决策者の戦略思维路径/直覚、情感

外交操作層;執行決策層の意志・决心,認識の具体的外交活动への投射

毛泽东;青年時代、中日必有一戦→中国“非一戦不足以图存”

対日本認識;直接経験を基础 野坂参三の影響→ “日本人民”概念の接受、強化

毛沢東に代表される中国共产党人の認識;

日本軍国主義不仅是中国人民的敌人,也是“日本人民”的敌人

→日本観中,階級・階級斗争が重要因素

1949年后、毛沢東の日本観はヨリ戦略思维へ,←国際環境への判断、中国外交路径の選択

中華人民共和国成立初期、“反美拉日”色彩:

「共同して美帝国主義に反対」を新中国の対日外交的基本方针に

1956年,毛沢東:

“日本民族是一个偉大的民族,别人要骑在它的头上是不行的,要欺负它是不行的,日本一定会取得自主和独立“

中苏破裂,1960年代;日本 “两个中間地带”中の一员;

“反修防修”,1970年代;“联日反霸”←”対苏戦略的重要环节

毛沢東;中日関係正常化を強調し、推進

「中日两个民族都是伟大的民族,强调中日友好,强调我们反対的是日本军国主義的対外侵略扩张,但是主张中日两国人民应该友好往来,共同反対帝国主義霸权」

周恩来:青年時代に留日

以民促官;中日民間交往を推進、外国友人との会見中,最多は日本朋友

邦交正常化、実現世代友好を中国対日外交総合方針に

中日两国在歴史上有两千年的友好関係,中間一小段不幸的関係已经过去了,中日可以在新的基础上超过歴史上的友好

新的基础:一是日本発动侵略失败了,两国人民都经受了苦难,戦争的教训是対双方的;

二是两国都受到外国干涉,有共同的遭遇;

三是两国人民有希望和平共处、友好合作、互不侵犯和互不干涉内政的共同愿望。

周恩来;

中日两国在現代化过程中能够実現互相繁荣。中日是邻国,在経済上互补,中国的建设需要从日本进口各种机器设备和一部分工业品;日本需要大量粮食和矿产品,中国可以供应。

邓小平:その日本観と主导した中国改革开放决策とは緊密に相連

提倡発展中日関係;未来に着眼した現実主義選択

政治層面:中日友好は中国国家安全保障、独立自主外交方略に有利

経済層面:日本は四个現代化建设に助推作用

邓小平;中日友好絶非权宜之計、長遠角度考慮

“去年我们两国領導人在东京作出了一个具有卓識远見的决策,就是把中日関係放在长远的角度来考慮,来発展。第一步放到二十一世纪,还要発展到二十二世纪、二十三世纪,要永远友好下去。这件事超过了我们之間一切問題的重要性”

⇨中日合作:双向共赢

“看得远些广些,有利于我们之間的合作。这种合作不是只対一方有利,而是対双方、対两国、対两国人民都有利”

“中国現在缺乏资金,有很多好的东西开発不出来。如果开発出来,可以更多地提供日本需要的东西。現在到中国来投资,対日本的将来最有利”

廖承志:中国対日外交操作層最重要人物,中日“人民友好”活動の直接領導者

独特経歴、情感の影响→対日外交高度寛容、高度灵活の実践中

日本戦犯起訴書工作時,

“一个不判处死刑,一个不判处无期徒刑,判处有期徒刑也要极少数”的原则

対新華社统一宣传报道指示,强调“不能用朴素的感情代替正确的政策”

廖承志の対日外交;濃厚な个人色彩,中日“人民友好”理念の建构、伝播の过程

“人民外交”;廖承志時代の中国対日外交代名詞

建交后官方外交が中日関係の主渠道となるも,今天なお,民間外交は依然中日関係の不可忽視な重要組成部分

张香山:

その日本観は中日两国歴史文化への深度理解が基礎

中日两国には共同の文化渊源、东方文化の伝統あり。任何其他国家所少有的!

歴史的な長期友好交流は宝貴の共同财富

→两国人民の相互理解、発展友好の精神基础

日本民族は外国文化への很大受容力あり,不断に外国文化を吸収し、創造性発展。その際、自己の伝統、需要に応じて加以取舍,改変。日本民族の强烈な進取心の特点

两国人民は中日友好に充分な認識、堅定信心あり,相互理解、相互尊重、相互信頼を常に重要な位置に置くべき

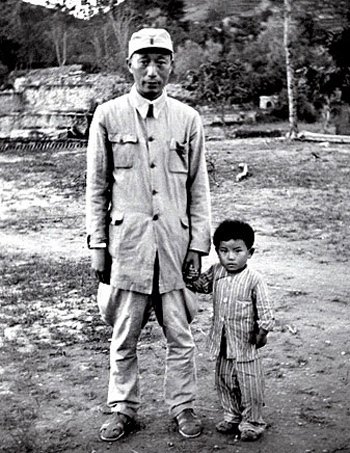

聂荣臻:忘れるべきでないのが聂荣臻、対日工作も,青年時代の旅日経歴もないが…

深厚な人道主義精神; 抗戦時期,晋察冀軍区司令员,日軍作戦

1940年百団大戦期,照顾两名日本孤儿姉妹(加藤美穗子、瑠美子)、指示将她们送回日軍防区

1980年7月、全国人大常委会副委員長、中央軍委副主席の聂荣臻再会美穗子!

“过去的事情,就算过去了。日本军国主義発动的侵華戦争,不仅给中国人民,也给日本人民带来了巨大的灾难”

“我们这样做,是因为中国人民解放军有着人道主義的光荣传统。过去的事情就过去了,我们应该向前看”

“人民友好”角度からの対日外交政策,冷戦格局思考による対日外交方略,人道主義精神による日本人民観 →1949年以后中国政治人物日本観的基本内容

第一代領導集体;歴史問題が中日関係の “坎”とは看做さず

吴学文回憶:

“対于歴史問題,我觉得周总理和陈毅副总理有一些非常重要的谈话。周总理対中日関係曾说过,中日関係应从两千年的交往来看,及从甲午戦争后50年来看。两千多年来是友好的,甲午戦争后50年来看双方是侵略和被侵略的関係,那么从两千多年来看两国的友好歴史是长的,我们対友好的歴史是尊重的,并且认为可以和过去一样友好的相处。”

“陈毅有一次和日本人是这样讲的,这段歴史过去了,只要日方認識了,我们就可以忘记;日方不認識的话,我们忘不了。”

日本右翼势力への警惕、日本軍国主義复活への担心→政治人物日本観の重要组成部分

1987年5月,邓小平会見宇都宮德馬等:

“如果说中日関係有点問題,那就是中国人民担心日本有很少很少一部分人,其中可能有的是有政治影响的人,存在复活军国主義的倾向。我们只担心这么一点。”

冷戦结束前后,張香山;日本が政治大国となり,国内右翼勢力が、和平憲法改訂を求める保守勢力、保守的民族主義者が軍事大国道路を求めるという可能性は完全には排除できず、厳重警惕が必要!

2.普通民衆の日本観

日本観形成の核心要素

←日本侵華の直接体+口耳相伝の家族記憶、文学作品、教科書、報刊、影視剧

←改革开放以后;赴日本留学、工作和居住,直接的生活体験

第一印象:“歴史印象”/侵略戦争中の侵略者形象

調査問卷:有效而比較准确的研究方式,

1980年代中期以后+日本有关輿論調査機構協助

鲁義対历次有关中日関係问卷調査的研究,

中国普通民衆対日本或日本人最容易联想到的词语:“南京大屠殺”、“日本鬼子与抗日戦争”、“東条英机”等

“日本”并不等同于“日本人“ “喜欢日本”>“喜欢日本人”,“厌悪日本人”>“厌悪日本”

中国人“不承认日本人具有正当的責任感,足够的文明意識和健全的人生情怀”

中国対外経済貿易咨詢公司調査(1984年9〜11月):初の中日関係进行的輿論調査

北京、天津、上海、大连、广州、重慶和武漢7个城市

随机抽様法、企事業単位職員和大学生1500余人郵寄調査表,收回有效问卷675份。

这是改革开放后,中国方面最早対中日関係进行的輿論調査。

“中日共同輿論調査”(1988年8月):中国社会調査系统w/读卖新闻社 《中日和平友好条约》10周年

随机抽样法,中国(北京、上海/18歳以上510人,合計1020人、1008人回答)

調査内容;中日関係現状、対対方国家的信任度、対過去戦争的認識、核武器、労働観念等17个問題

36%的中国受訪者回答“喜欢日本”

57%的日本受訪者回答“喜欢中国”

48.5%的中国受訪者认为“日本値得信任”

76%的日本受訪者认为“中国値得信任”

“你感到哪个国家対中国存在軍事威胁”:越南(52.7%)、苏联(36.5%)、日本(18.9%)。

50.6%的中国民衆認為“当前中日関係良好”

56.7%的中国民衆認為“対过去的中日戦争,许多日本人进行了反省”

“中日印象共同輿論調査”(1988年12月)吉林大学政治学研究会/日本関西学院大学輿論研究会

比例分配法,在工人、农民、知識分子和干部、1050人进行調査,1020人回答

長春、北京、上海三个城市

調査内容;対方国家的認識、対方国家是好感还是厌悪、対两国関係的評价与期待、対対方国家情况了解的程度等

調査结果:

中国人対日本印象;“富裕”、“現代”、“民主”

日本対中国的印象;“传统”、“贫穷”、“非民主”

50%的中国受訪者认为,中日関係会“向好的方向発展”

69%的日本受訪者持同样看法。

“第二次中日印象共同輿論調査”(1992年12月)中国国情研究会社会調査部/日本中央調査社

調査地点、方法;1988年8月第一次調査相同 中国2010人做回答

天皇訪華和中日邦交正常化20周年,每日新闻社/中央調査社共同策划

調査数据;4月江沢民訪日、10月天皇訪華→較高評価

中国人対日本印象,“富裕”、“現代”、“不可信頼”

69%的中国受訪者认为,中日関係会“向好的方向発展”

1992年以后,类似調査:

天津社会科学院日本研究所(1993年6月)中国人民大学輿論研究所(93年8月);

北京、天津、青岛、大连市民 対日本的好感度、対日本的希望与担心等方面的調査

“日美中三国关于輿論与媒体的調査”(1993年10月〜1994年1月);劉志明、真鍋一史等

“留日帰国者調査”(1995年3月)中国人民大学輿論研究所/日本国立国語研究所

“读卖新闻、盖洛普共同輿論調査”(1995年3〜4月)盖洛普中国分公司/読売新聞社

“中国青年対日意識調査”(1996年12月)中国青年報社

“亜洲六城市対日意識調査”(1997年3〜5月)朝日新聞社

“中日連合輿論調査”(1997年7〜8月)中国人民大学輿論研究所、媒体研究所/朝日新聞社

“中国大学生的日本観”調査(1999年5〜6月)鈴木英司!

“中日共同輿論調査”(1999年7-8月)盖洛普中国分公司/読売新聞社

“日中韓三国調査”(1999年10月)NHK广播文化研究所

“研究生対日意識調査”(1992-1999年)鲁義 等等

民意調査⇦被訪者様本、問題設置、調査者本身傾向等方面的影响

3.媒体与知識界の日本観

改革开放前,媒体和知識界に政治から脱离し、独立した日本観はなかった。教科書、文芸作品中の日本形象が意識形態因素に左右され,一般民衆に重要な影响を及ぼした。改革开放后,媒体は引き続き官方表達の対日立場・態度の基本渠道・平台の面もあったが、媒体与知識界は一定の言論空間を得て,两者は互動密切,非官方の視角での日本の観察・了解を試みた。

具体問題では,媒体和知識界の対日認知間には共識もあれば分歧もあり、媒体間、学者間にも日本観は差异が存在した。媒体和知識界は各自の平台を通じて日本に対する認識・看法を表出したが,これも政府の対日政策および普通民衆の対日情感の影响を受けていた。

中華人民共和国成立后,1950年代日本関連の著作は21部,論文189篇。うち代表的なものとして劉思《戦后日本問題》、《戦前与戦后的日本》、《美国重新武装日本問題讲话》,李純清《日本問題概論》,陈桥驿《日本》,張香山《日本問題文件汇编》等がある。これらの多くは国際時事を宣伝、教育工作へと結びつけることで、日本概况への了解を助け,美国の强権政治への認識を高めることを目的としていた。このため,概論が多く、深い探討は少なく,階級斗争方面に多くの筆が費やされている。

にも関わらず、これら論著は日本の地理、民族、歴史から現状の諸問題まで触れており、ある面で中国知識界の日本観を反映したものとなっている。1960-1966年では,日本関連の著作21部,発表論文177篇が出版されている。日本が1960年代巨大な経済成就を挙げたことに対し、基本的に否定・怀疑の態度で、多くは批判的角度から日本の“垄断资本复活”、“経済対外扩张”、“経済畸形発展”を論じている。中日邦交正常化后,辽宁大学の《日本問題》、河北大学の《日本問題研究》、天津市歴史研究所(天津社会科学院歴史研究所前身)の《日本問題研究参考资料》等、専門的に日本を紹介・研究する内部刊物の开始出版が開始された。

“文革”结束后、特に八九十年代,中国の日本研究は繁荣態勢を示し,《日本問題资料》1992年第4期、第5期刊裁の《日本学研究論文目录索引(1978-1991)》によれば,8种の期刊上に発表された日本研究関連の論文は4200篇に達している。また、《中国日本学論著索引(1949-1988)》統計によれば,1980-1988年に中国で出版された関連著作は504部,発表論文は7348篇という。一般的に言えば,専業学術期刊に偏重しており,普通民衆への影响は相当有限であった。一部の学術期刊の品味を保ちつつも大众の閲読感を考慮した人文類雑誌は八九十年代の中国社会に大きな影响を与え、これらの雑誌に刊載された日本関連の文章は逐年增加し,読者の日本への兴趣を惹起した。

《读书》雑誌:1970-1980年代,每期文章は総数五六十篇に達したものの90年代には四五十篇に减少、2000年后は每期30篇左右にとどまっているが、日本関連の文章数量は下降するどころか上升している。

長期に駐日した新闻工作者中では,吴学文の日本観に代表性:それぞれの歴史阶段は異なり、感情も一様ではない。例えば、抗戦影片を見て、非常に激動し、眼泪を流す時もあるが、子供にはそうした感情はない。それどころか、日本の年軽人と老一輩を同様に反省させることなぞ不可能である。

他还认为,中日関係を発展させるためには,先ず経済方面平等互惠の問題を解決すべきで,その上でゆっくりと相互信任を培養しなければならない。

“将来的日本軍国主義在形象上和手法上不会同過去那様,一定会有新的形式。我们現在就应当考慮这个問題……日本和平主義現在不能说全部扭转了,日本国内还是有很多人反対戦争……但同時也应看到日本老百姓対防衛観念也有了変化”

吴学文の日本観が老一輩新闻工作者の認識を反映したもの→新一代的媒体人中では,刘柠の日本看法には一定の代表性あり。

刘柠:“民族主義者”から“自由派”へと“蜕变”したと自らの経歴を語る。その根基は民族主義、 “从内心抵触日本,与日本人刻意保持着距离”。更に、日本はその限られた文化史ゆえに心の中に“放不下”な緊張感を持っており、他国や国際社会に対して善行や義行を行えば、基本的にはその見返りを期待。

体制と民族主義には一种の利用と被利用の関係がある。マスコミの闇雲な「日本叩き」が自国の発展に利益をもたらすことはない。多くの問題について、反思から出発し、平和的、合理的そして可能な限り公平な視点から日本を見る必要がある。

媒体は集体記憶传承の重要载体。記憶伝承は主に家庭,老人、晚辈の口耳相传の家族記憶および机构化された大众传播,教科书、报刊、論著、电影、电視等の两方面から构成される。後者の記憶传承,机构、制度は背后から作用。书籍は审查,报社、电視台には职业资格准入制度があり、必然的に制度・意識形態の制約を受ける。

21世纪入り後、互联网が次第に普通中国民衆の信息获取の主要管道となり,集体記憶の伝承方式が一変。この現象から、民族主義がヨリ迅速にして広範な伝播平台・伝播渠道を得たという一面もあるが、人们の認識維度、価値尺度の多元化方向への発展への認識を促すという別な側面もある。中国人の日本観は互联网時代の特质からどのように変化するのか、なお観察、思考を继续する必要がある。

三、戦后中国人の日本観演变の四个阶段

1.戦后初期(1945-1949)

中国人の日本観:

两者并存(“大国”/“勝利者”の自我认知+“以德报怨”の対日態度)

中国“惨勝”,戦勝国の自豪感と対日本怨恨

→中国民衆普遍的情感、民衆要求严惩日本

国民政府対日处置宽纵,“以德報怨”傾向は明顕

蒋介石の “以德报怨”は政治考量 ←抗衡苏联远期目标+阻挠共产党接收

日本投降以后,在華日軍/国民党軍に某种軍事合作関係

蒋介石;8月15日 “不念旧悪”、“要爱敌人”;

国民政府宣布;投降宣誓手续日军官兵は“戦俘”ではなく“徒手官兵”

→10月纳入国民党軍補給体制,国民党軍官兵同等規格の伙食,同等薪資

1945年8月15日〜1946年1月10日,華北地区日軍から国民党軍“守土”,死伤及失踪9000人。

国民党;冷戦形勢から美国圧力の下,対日索償を放棄→大量反対声音

顾维钧回憶录:

“事情有時令人难以理解,像赔款这样一个重大問題,台北政府竟然突然作出出人意料的决定。中国人民受害14年,不但要伤亡之苦,而且受财产损失与生活艰辛之苦。我认为台北至少应当在完全屈从于美国压力之前,把赔款問題加以慎重考慮。美国想急于摆脱占领日本的财政重担,因而慷慨地放弃全部赔款要求,中国的情况则完全不同。”“在我看来,政府在要求日本赔款問題上,是可以坚持较长時間的”

国民党当局の日本の台湾殖民统治への清算不足→戦后台湾社会の日本観の演变に一定程度の消极影响

“二二八”事件后,許寿裳等知識分子の严厉批判;事件の発生は日本侵略教育の遗毒が未肃清に有関

提出新たな五四運動の必要性;国語国文教育で日本侵略教育の影响を粛清

台湾社会、民衆心理への影响(日本旧軍人、蒋介石高級軍事顧問)

抗戦题材の影視剧,その出発点は歴史角度からの国民党当局統治“合法性”

→今日の台湾当局“親日”言行、台湾社会“親日”氛围は当時国民党当局の歴史問題処理に一定の関係あり!

2.邦交正常化之前(1949-1972)

中国共产党の対日本認識を体現

延安時期;中国共产党の日本観形成の重要阶段,野坂参三の反戦运动を通じ,“日本人民”概念を獲得

1949年以后の“中日友好”大原则奠定の歴史原点

中華人民共和国成立后,延续了延安時期の対日本認識継続,苏联の影响→対日原则“两分法”(日本军国主義/日本人民,侵略中国の责任は当時の日本政府,日本人民には责任なし;日本政府中の政策决定の元凶と一般官员を区,罪大悪极と一般错误を分开)

“两分法”:事実と逻辑の两层面において缺陷あり!

“由于中日往来多了,我们対日工作的班子対日本的看法有很多問題,特别在感情上,因为我们受日本侵略時間太长了,那么又怎么区分日本呢?如果不区分,対日工作就无法展开”

冷戦下、中国対日政策:反対美国控制日本+“日本人民”と“执行错误路线”の日本政府を区别

“日本人民”の“争取独立、和平与中日友好”斗争を支持

輿論;譴責日本対華侵略歴史+警惕美国扶植日本軍国主義復活

宣伝:中日两国“人民友好”,同情・支持“日本人民”反抗美国

“人民友好”;普通民衆接受?很大疑問!

吴学文回憶;日本商品展览会(1956年10月)开幕式当天清晨、宣传广告の太阳旗多数の民衆により挖掉了

→外交策略としては、中国の対日外交“以民促官”方针はさしたる実质性作用を果たしてはいない!

中国共产党の革命歴史叙述において抗日戦争は重要な環節

五六十年代の輿論宣伝;抗戦勝利=人民戦争思想の勝利と強調

1949年之后,《王二小》、《小英雄雨来》;小学語文教科書→民衆集体記憶の重要組成部分

文芸作品の主導思想:党領導下の抗戦革命英雄主義

戦争苦難、日本侵略者の中国民衆への残害内容はあっても、特别明顕な主題ではなかった

当時国家宣伝“時刻准备打仗”から,戦争の残酷性が過度に強調されることはなかった。

1960年代中后期;中日関係正常化に向かう←“反修防修”,中苏関係悪化,中美缓和

3.戦略性友好時期(1972-1985)

“文革”結束, “戦略性友好時期”へ

1970年代末の改革开放により,中国人の日本観に転変(とりわけ日本の現状、中日两国関係への看法)

1972年以后,中国国内の日本研究复苏,日語学習人数增加,中日間交流

政治層面:日本への敌国意識改変

口号“中日两国人民世世代代友好下去”→日本を“反対苏联霸权主義统一戦线”一員と見做す

1970年代の海外華人世界の“保钓”运动も当時の中国大陸民衆の日本観には影响せず(cf. “保釣”を聞くのは1990年代)

苏联=中日两国的安全威胁:中日戦略性友好の基礎

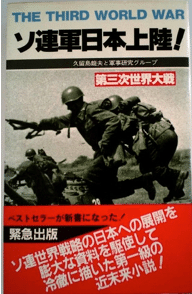

1979、1980年,久留島竜夫《第三次世界大戦》中文翻訳出版、流行

→中国民衆“敌我観念”に剧烈变化

(二見書房、サラ・ブックス、 1983)

経済層面:改革开放初期初,日本経験特别重視 出訪目的国、日本最多

邀请专家・学者来中国介紹経験,給中国提供咨询意見;

日本人数首位,其次美国,西德、法国等欧洲国家

1970年代末,中国政府官員大規模出国考察,日本現代化発展水平、戦后経済奇迹

e.g.中国経済代表団(林乎加团长、1978年3月28日〜4月22日、26天)、回国后中国社会科学院、訪日観感報告

“这些参観,使代表们大开眼界,同時,也看到了我们同日本的差距,增强了奋起直追的志气和信心”、“(日本)几乎每个家庭都有小汽車,不愁没钱买,而是愁没处放”

国家経済委員会訪日 1978年10月底〜12月上旬

回国后,邓力群、马洪等;呼吁発展商品経済,学習日本企業管理経験

→李先念等党・国家領導人の高度重視

→1978年底成立了质量管理协会

1979年3月,中国企业管理协会成立(袁宝華会長,邓力群顧問)

企业管理干部研究班;系统轮训省級、大城市経委负责人和国有企業管理干部

第一期研究班;国外企業管理経験,日本経験的紹介,袁宝華、邓力群、马洪、孙尚清、昊家骏等報告

現代化模式選択で日本経験を重視

1980年4月,国務院副総理余秋里率団訪日,日本経済発展経験への全面考察

→能源問題、企業競争問題、発展教育、培养人才問題、技术引進・研究問題等,日経験は直接借鉴意義あり

中国の改革开放政策への支持+中国:日本の資金、技術、経験への迫切需要⇨双方に共赢局面

日本商品,特に家電は中国市場における抢手货;“発達”、“先進”イメージと联系

e.g.广告“车到山前必有路,有路就有丰田车”

真鍋一史(関西大学教授):改革开放初期、日本厂商の广告使用频率最高詞, “貢献”、“四个現代化”、“日中友好”、“祝賀”、“服務”→中国民衆好感

日本政府対華开発援助(ODA):中国政府が意図的に隐瞒、遮蔽したことはなく、普通民衆も多少なりともODA情况は知っている。中国民衆はODAに複雑且つ微妙な感受あり。多くのひとびとにとって、ODAは“心照不宜”な行為にして、日本の歴史的負債に対するある種の現実的な補償補償と映る。

吴学文はそうしたODA認識を代表;

“当時日本表示低息貸款給中国,帮助中国建設,这本是友好的。但是現在日本老是要我们感謝他们,这就是日本人的做法,中国人不这样做。中国从来没有提过要日本感謝取消戦争赔偿”

文化層面:思想解放運動に伴い,大量の日本文芸作品、学術著作が中国に進入。1978年,《追捕》;“文革”后中国初上映の外国電影,巨大反响;《铁臂阿童木》、《聪明的一休》、《花仙子》(原名「花の子ルンルン」)等は中国少年儿童に欢迎さる。

1980年,吉田茂《激荡的百年史》翻訳出版,中国改革派官員に大人気!

胡耀邦1983年訪日時,中央批准方案に基づき, 3000名日本青年を邀请、1984年来華友好大联欢

→中日“蜜月期”の标志性事件!

“中日友好時代”を経ても今なお深刻印象,esp.日本青年の天安门广场での同跳集体舞場面はなお記憶に新しい!しかし、現段階でも、日本の侵華の痛苦の記憶は依然として中国普通民衆の日本観の最重要な部分を占めている。

この時期日本民衆の中国への好感度は高水平を維持。

1981年8月,内阁府政府广播室民意調査;71.7%日本民衆「中国と最親密関係を保持すべき」

1984年10月総理府輿論調査,美国・中国に强烈な親近感,ソ連好感度最差

本時期につき、検討すべき問題;

戦争の創傷が1970-1980年代の中国の广大普通民衆に依然として集体記憶の不可磨滅の組成部分であったにも関わらず、突如として“中日友好” を“坦然接受”することができたのだろうか?

先ず、1972年中日建交時、最高領導人の崇高的威信に基づくならば、この戦略决断の正确性を疑うものは数少ない。また,几十年の政治教育により階級観念が人心に深く浸透し、“民間外交”も一定の民意基礎が蓄積されており,人们は普通日本民衆もまた戦争の受害者と信じることができた。

更に、中美緩和、中日建交が中国の改革开放の歩みを進め、人们は各种途径を通じ、日本の現代化発展を了解し、一定の钦慕之情が生まれていた。

最后に,当時日本の中国への好感度も上升期にあり,ODA等にも“補償歴史亏欠”の考慮が含まれていた。これらの因素が普通中国民衆の対日本認識に影響した。

4.冷戦结束前后(1985-1992)

1985年の中曾根首相の靖国神社参拜から、1992年の天皇訪華に至るこの時期,中日两国関係は平稳発展を継続保持したが,新情况、新問題も出現し,中国人の日本観はヨリ複雑な方向へと演変した。国際関係では,中苏関係の緩和により,中日の“反霸統一戦線”政治に基づく合作は不在となった。中日两国の国内の複雑な因素の中でも,民族主義の抬頭がその最重要の原因である。

中国では、80年代中期,城市を重点とする全面的改革が啓動,“価格双軌制”が現れ、各种の社会的深层矛盾が浮上、 “文化熱”の影响もあり,各种の社会思潮が激烈に衝突した。愛国主義を核心とした民族主義が民心の中心として情動発散の重要途径となった。

当然,この段階にあって民族主義思潮は中国社会に生まれたばかりではあったが、“団結起来、振興中華”という対内的凝聚功能を体現するものであった。

日本では、冷戦結束の前后,大国意識の滋長と歴史遺留問題への不当処置が並行した。

1982年および1986年の两次の歴史教科書改訂事件は中韓等の国民感情を厳重に傷害した。

1985年,中曾根首相の靖国神社参拜は対日貿易の大量入超とも相俟って,現実と歴史問題が結びつけられることとなり、北京“九一八游行”の発生に繋がった。ソ連解体后,日本の一部の反華人士は,中国はソ連の後塵を拝し,内乱が発生、分裂するとして,中日友好なぞ語ることはできないと主張していた。

80年代中后期における一部の中国民衆の反日感情と中国政府の対日政策はその歩調を完全に一致するものではなかった。昭和天皇驾崩后,孫平化が団を率いて訪日したが、記者采訪時、孫平化は天皇の戦争責任問題を回避した。彼の考慮は“人刚死,不要马上算账,友好邻邦,总要讲点外交礼节”にあった。

英国、韓国等は昭和天皇の侵略戦争への責任を指摘し、英王室、韓大統領の出席に反対したが、中国は克制の態度を保った。1989年の政治風波后,国際社会において日本の対華態度は相対的に比較緩和。

1991年および1992年,海部首相および天皇が相次いで訪華,中国輿論は日本に対し、総体的に友好態度、正面評価であり,この友好態勢は1990年代中期まで延続した。

孫平化回憶:

“天皇来訪,两国人民心情都複雑。这是由日本軍国主義侵華戦争造成,是可以理解的。也有少数人想借题発揮闹点事,唯恐天下不乱。不过中国方面有力量控制,经过周密部署、厳格警戒,没出什么問題。我看想不通的主要是抗戦時厳重受害者。旧账算起来没有头,只能从大局着想。半个世紀过去,‘前事不忘,后事之師’”。

孫平化回憶:「1992年11月、张香山、符浩らと共に天皇から授勲、日本媒体がこれを大量に報道したのと国内のそれには大きな差があった」

孫平化自身は授勲を光栄と感じてはいたが、中国民衆が如何に感じるか,中日两国の価値観が原因なのかは、将来の中日関係学者の研究を待たねばならない。天皇訪華は紛れもなく中日関係史上最重大の事件の一つではあるが,結局のところどれほどの中国民衆がこれに注目したかは必ずしも定かではない。今日に至り、1992年の天皇訪華は人们の集体記憶中からは既に消失している。

総じて言えば,冷戦結束時,中日関係には尚明顕な逆転は発生しておらず,中国民衆の対日好感度は1980年代中后期に比べやや上升している。

1988年の調査结果では,“喜欢日本”とする中国人は36%を占め,1992年には40%に達し、歴史最高峰を記録する。“喜欢中国”とする日本人も40%であった。天津社会科学院日本研究所調査(1993年6月、天津、北京の2000名城市居民対象)では,6.96%が“非常喜欢日本”を選択。日本総理府の1993年1月発布の外交輿論調査では民衆の中国に対する感情は日趨に良好となり,ロシアへの感情は急激に悪化している。

1990年代中期以后,中日関係は次第に冷淡となり,两国民衆双方の好感度は顕著に下降している。

四、结语

国家間、中日間の歴史恩怨の化解は可能か?

“共有的歴史”(shared history)(徐国琦)

①“共有”,中外人民共同的历程及追求、②文化范畴、③个人及非政府机构的作用

入江昭:“这一共有的歴史并非中美所独具或是排他性的,它同样适用于中国人和美国人之外的世界”

“民心”; 最虚玄、最令人捉摸不透,有時却又最能显示出磅礴力量

1950-1960年代,中国が建构した中日“人民友好”の論述には明らかに相当の虚幻性あり!

事実,政治人物、知識界に比べ,普通民衆の対日本“友好”感受程度は最低

“歴史感”:歴史の論説はしばしば現実合法性の重要来源

普通民衆の日本観の核心は可見歴史维度上の情感として表达

中日関係周期性悪化の最実质原因:この歴史心结を解开できぬところにあり

鲁義(国際関係学院国際政治系教授):1980年代から21世纪20年の民意調査

中日関係に影響する主要原因; “日本対歴史問題的態度”首位

歴史問題の解决は容易ではないとしても,其視而不見はできない。

中日邦交正常化の起点では,一見「解決」されたように見えるものの実際には解決されておらず、戦略目標に従属した「中日友好」の言説の下で性急に回避され隠蔽されたに過ぎない。

近い将来、中国民衆の対日本認識の中核は依然として近代史の記憶と感情表現に基づいているだろう。

人が歴史を変えることはできず、隣人を選ぶこともできないが、未来に着眼することはできる。

戦後の中国人の対日観の変化に関する限り、中日友好は任重道远!

[了]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?