ヒストリーボーイズ 感想

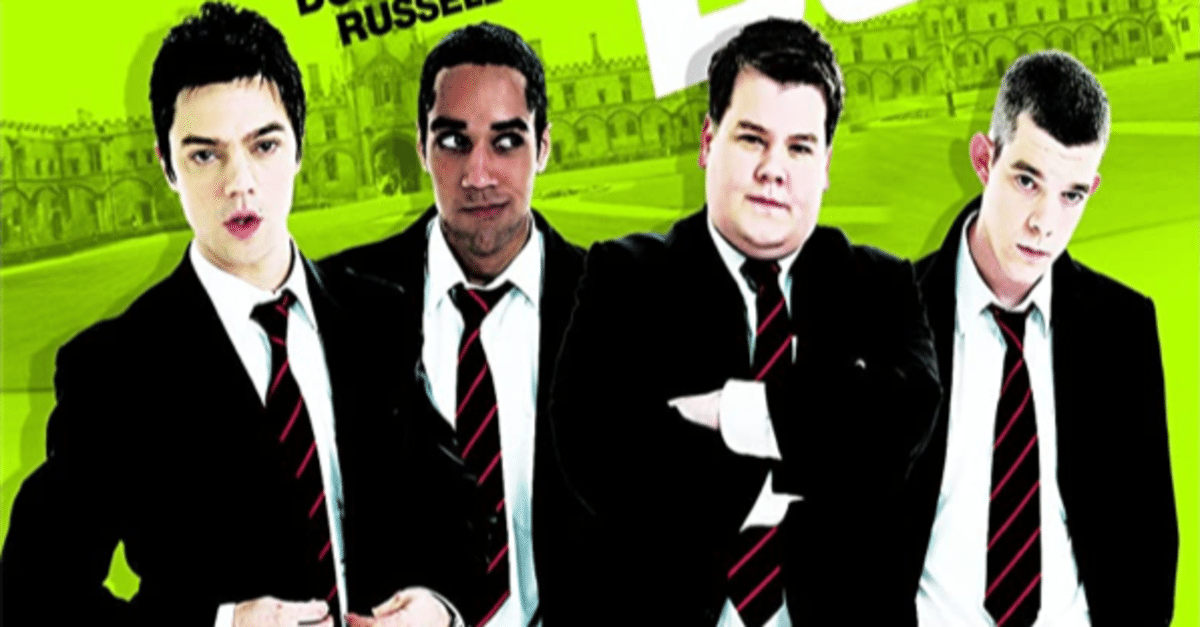

ヒストリーボーイズ』(The History Boys)は、2006年制作のイギリスの映画。本国イギリスでローレンス・オリヴィエ賞を受賞し、トニー賞でも6部門を制覇した同名舞台を舞台のキャストそのままで映画化。また、2014年に日本でも舞台化された。

「レント」「ヘアスプレー」「シカゴ」「コーラスライン」に次ぐトニー賞受賞作品の映画化!

僕にとっての作品の要点:

「お前ら全員、必死に生き抜いて、次につなぎな」

全く無知でしたが、タイトルから購入。こんな作品(舞台・映画)があったとは知りませんでした。非常に参考になりそうなのでみてみました。

かなり驚くようなストーリー。カメラワークを称えるアマゾンレヴューがありましたが、なるほど、撮影技術など高いのか。

シリアスなのかコミカルなのか、よくわかりません。でも無駄なシーンがひとつもない。気をぬいたら置いていかれる感じがある。

「授業に使えるかも!」なんて思ったのですが、いや、それはどうだろう……クレームがきそうだな。

正直、一度みても「???」な部分が多かったです。

ただ、自分の中ですごくひっかかる部分があるので、見終わった後、2〜3日しばらく考えてみました。ネットでも調べてみた。

引っかかる部分がある、というのは、自分でもうまく説明がつかなかったのですが、巧みな表現で書いている人がいました。おっしゃるに、「価値観が二転三転四転五転していく」映画であるとのこと。

いや、うまいことおっしゃる。まさしく、そうなのです。

オクスブリッジをめざす8人の選抜クラスの生徒が主人公(グラマースクール)。教養を重んずるヘクターという老教師(文学、演劇、詩など「教養」を担当)、バリバリの受験指導のテクニックを売りにする若きアーウィン。歴史における女性を追求している歴史教師ドロシー。

教養とテクニック、歴史。

生徒の様子をみると、富めるもの、貧しいもの、ゲイ、ユダヤ教徒、イスラーム教徒など、もうテーマのバラエティ感がすごいのです。

こちら(見る側)としては、作品の主題は何だろう、なんて考えながら見るわけです。そうして、ああ、これか、と思うのが普通は見つかる。ところが本作はそうでもない。

教養vsテクニック

性的マイノリティ

ジェンダー

若者の自己実現(青春)

エリートの孤独

こういうのが目まぐるしく動いていくのです(笑)

ああ、なるほど、何かに似ている。

そうだそうだ、この感じ、記憶にあった。

「レント」だ…

「レント」を見たときもすごい衝撃を受けました。

レントは、たくさんの主題をぶつけ合って、ひとつの流れをつくっていく感じですね。本作もそういう印象を受けました。

作品を理解するためのキーワードは、「英国の教育事情」や「サッチャー」、「イギリス病」などがありそうです。

2回の世界大戦を経て、戦後のイギリスは、名実ともに世界の頂点から転落。植民地を手放し栄光の大英帝国は崩れ去りました。対外的には冷戦構造の中で欧州統合には独自の距離感を保ちつつ、国内的には労働党が構築してきた福祉政策を方向転換し、「小さな政府」を目指しました。

サッチャー以前とサッチャー以後、というのはよく見かけるテーマである気がします。例えばベストセラー作家の ブレイディみかこさん の本だと、登場人物や語り手がよくサッチャーを批判する。

タイトルから関心をもった「ヒストリーボーイズ」でしたが、タイトルの解釈は、見る人に委ねられているみたいです。

簡単な質問に答えるのは誰にでもできる。変わったことを言え。

人と正反対のことを。

例えばスターリンは悪人で通ってる。

この定説を覆せ。

どんなことでもいい。弁護するんだ。

自分の知ってることを利用しろ。

レンブラントの質問からドガの話題を導け

アーウィン先生の言葉は、受験指導にたずさわったことがある人なら(特に「総合型選抜」と呼ばれる、体験と論理の遊戯のための指導に)共感できると思いますね。

うん、まあでもその前に覚え込んでお終いとなるのかも。

”知識のパス”を

受け止めて肌で感じ、次にパスする

私と諸君の間ではなく

他の誰かと どこかで いつか

その日のためにパスを学べ

ヘクター先生のこの言葉にはしびれました。

歴史感が揺さぶられる言葉だ。この言葉は、エリート以外のこどもにもちゃんと響くはず。

ヘクター先生、あんたの許されざる過ちと、この言葉の凄み、ぼくは一体あんたをどう評価すればいいんだい?

サッチャー後のイギリスの話ですが、本作は新自由主義の弊害を声高に叫ぶなんてことはまったくありません。政治的な描写はうすいです。それも好印象。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?