きょう心にしみた言葉・2023年7月31日

人生というのは一編の長編小説なり大河ドラマみたいなものを持っているのに、それにみんな気づかない。なんとなく漠然と、たいした人生じゃなかった、つまらなかったとか、苦労ばっかり多かったとか、単純にそう思ってしまう。ところが物語として捉えると山あり谷あり、つらい時もあったけど楽しい時もあったとか、いろいろあってもすごくいい人に出会って人の優しさ、支える力に気づかされたとかね。闘病記を書いたり傾聴してもらったりしてそれが見えてくると、つらいことを単に否定的に捉えるのではなくて、そのつらさの中で誰に会ったから本当に人の心の優しさとか、それが大事なんだと気づいたりする。あるいはその人のおかげで立ち直ることができた、あの人は命の恩人だとか、そういうことを再認識できるようになる。

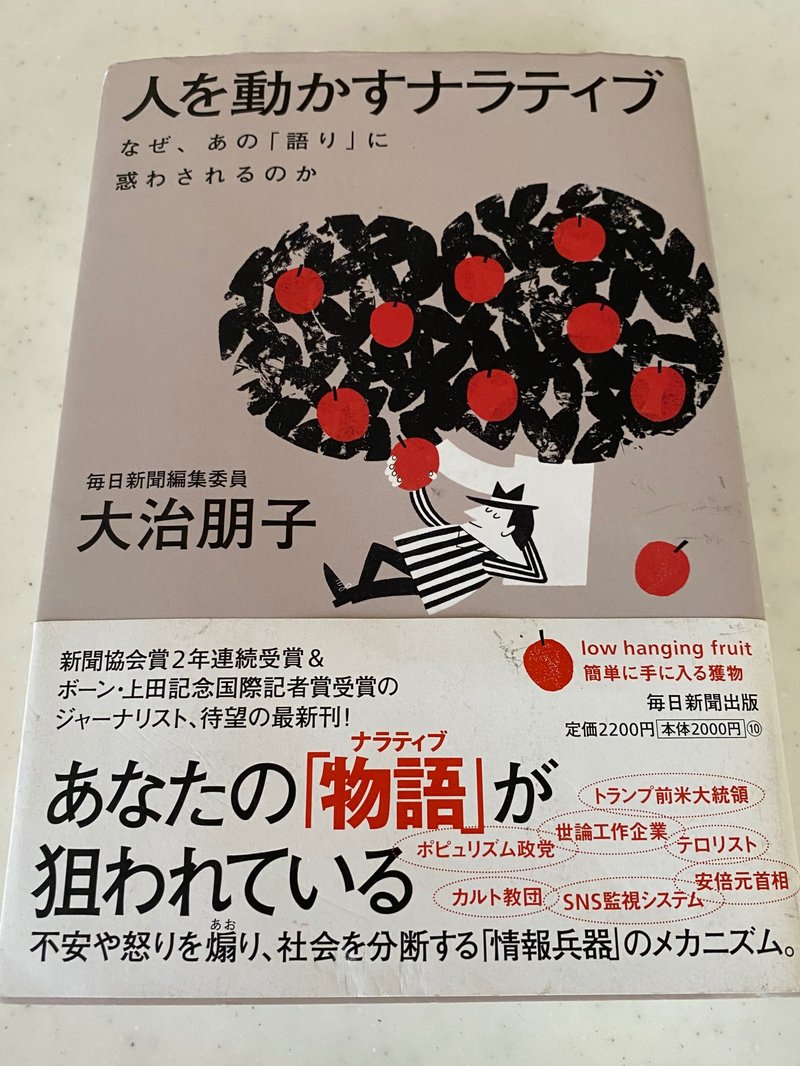

毎日新聞記者の大治朋子さんの著書「人を動かすナラティブ」から、ジャーナリストの柳田邦男さんの言葉を紹介しました。

大治記者の「人を動かすナラティブ」は、人間にとって「ナラティブ」、つまり「語り」「物語」がどれほど大きな意味を持っているかを見事に解き明かしています。人間はなぜフェイクニュースを信じ、陰謀論に踊らされるのか。そこに、国家の諜報機関がつけ込み、SNSが「情報兵器」として使われ、「認知戦」と呼ばれる新しい戦争が起きている現状を伝えています。一方で、「ナラティブ」つまり「物語」が、人の心を癒し、人に生きる力を与えていることも指摘しています。人間が何によって動き、社会はどうつくられ、時代はどこへ進んでいくのか、という大きな問題を「ナラティブ」という概念から、この本はまさに語り尽くしています。

冒頭の言葉は、「物語」がどれほど人間を再生させるかについて、柳田邦男さんがインタビューに答えたものです。柳田さんはこうも語っています。

「言語化するということは、それはとりもなおさず、自分のカオス状態の内面を、文脈を持ったものに捉え直すことになるのです」

「自分のカオス状態を、文脈を持ったものに整理していくと、客観視できるようになる。そうすると、そこからまた自分の悩みが深く、さらにその奥まで入り込んでいく。その営みの中で、いわゆる自己肯定感が生まれる。もう何もかも終わりだ、ダメだ、という暗黒のトンネルの中にいた、そういう状態から何かひとつ、自分の人生っていうものが、文脈を持ったものとして意味づけされたり、自己肯定感を持ったりしたところへとつながっていく」

言葉にすることで、人は変わることができます。言葉は、人を変えます。言葉によって、人は救われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?