近藤譲『線の音楽』

1974年6月4日、小島幸雄が、有限会社コジマ録音を設立し、自社のレーベル名をALM RECORDSとし、音楽のレコード盤の制作を開始した。

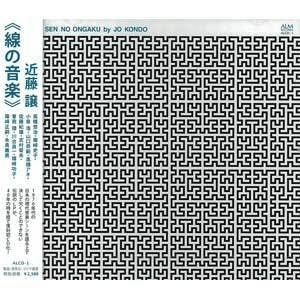

1974年10月、コジマ録音が、26歳の近藤譲(こんどう・じょう、1947年10月28日~)のアルバム『線の音楽』のLP盤 (ALM AL-1、2,300円)の通信販売を始めた。送料は300円だった。

カバー・デザインは近藤昌子だ。

SIDE:A

CLICK CRACK (1973) 8'04"

高橋悠治(1938年9月21日~)(ピアノ)

ORIENT ORIENTATION (1973) 8'58"

篠崎史子(しのざき・あやこ、1946年8月7日~)(ハープ) 多重録音

STANDING (1973) 7'56"

小泉浩(1944年~)(フルート) 山口保宣(やまぐち・やすのり)(1941年~)(マリンバ) 高橋アキ(1944年9月6日~)(ピアノ)

SIDE:B

PASS (1974) 10'28"

佐藤紀雄(1951年~)(バンジョー) 志村菊夫(1949年11月30日~)、曽我傑(そが・まさる)(ギター) 高橋アキ(大正琴) 篠崎史子(ハープ) 山口保宣(ハーモニカ) 川合良一(1949年~)(指揮)

FALLING (1973) 13'47"

篠崎功子(しのざき・いさこ、1943年3月8日~)、篠崎正嗣(しのざき・まさつぐ、1950年2月17日~)(ビオラ) 永島義男(1947年4月9日~)(コントラバス) 高橋アキ(電気ピアノ)

これは拒絶の音楽を探し求める旅のひとつの過程である。拒絶の音楽は、音楽の拒否を意味するのではない。それは音楽がもつひとつの態度――作家が音と音楽とに対してとる特定の態度のもとで作られた音楽が、作家自身、奏者、そして聴衆に対して一様に示す作家の態度――が人に対して示す拒絶、音楽への人の参加の拒絶である。この旅は、音楽を人間中心主義者の手から切り離す為のものなのだ。

声を発し語ることが人の存在の証しであるかのように、鳴り響く音を自己の代償と見做し、音楽を普遍化された人の想像的な像とすることを止める。人が音から距離をとることを学べば、音楽は最早畏怖からも、情感からも湧き上がることはない。音楽は表現を棄てて、礼に等しい存在を保つことになるだろう。しかしこの拒絶の音楽は、礼楽のように天(支配者)が人(民)に与える秩序を含むものではない。それは、人が自らの内に在りながら同時に外からの目を、人の外に立つ普遍性を獲得しようとする意志である。そしてこれは、知にとってのひとつの試練――礼のように――に他ならない。

ここに「線」という濫喩によって名指された一連の作品は、そのような意志のもとで出発したものではあるが、それが拒絶の音楽の内にもつ射程を私は知らない。目指されている音楽は、未だ見出されたことのない新な知を前提としたシステムであり、実践の歩みの彼方にその現前を待ち望む以上に、到達への確な道を見通すことはできない。今は、何らかの手懸りを探り、まず出発しなければならない。

1979年4月20日、「エピステーメー叢書」、31歳の近藤譲著『線の音楽』(朝日出版社、800円)が刊行された。

装幀は辻修平(1945年~)だ。

48歳の武満徹(たけみつ・とおる、1930年10月8日~1996年2月20日)の帯文を転記する。

昨年のパリの秋芸術祭で、

近藤譲の音楽は、

そのつめたさに反する

熱い注視を浴びた。

そのユニークさは、

音楽の実体である観念と

その顕在化である音との間に、

何ら便宜的な回路というものが

存在していない点である。

私たちは、無に縁どられた線によって、

形づくられる透明な音の層を聴く。

アーティキュレイション

散奏

ジョセフ・ラヴ:芸術の前提についての三日間

音楽的時間

あとがき

2014年7月1日、近藤譲著『線の音楽』(アルテスパブリッシング、本体2,400円)が刊行された。

装丁は寺井恵司だ。

2014年7月7日、コジマ録音が、近藤譲のアルバム『線の音楽』のCD盤(ALCD-1、本体2,500円)を発売した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?