扁平足と尖足の治し方

立った時や座った時に足のかかとが上がっている状態を尖足と言います。当然うまく歩けませんし、最初のうちはそこに力が入っているのでほかのことをしていても集中できないようでした。そのうちかかとが上がっていることにも慣れてきたのですが靴がうまく履けません。しばらくすると尖足でもそれなりに使えるようになってくるのですがやっぱりオカシイ。明らかに痛そうなのです。

そしてうちの子供の足はぺったんこでまるで浮世絵に出てくる人の足のよう。まごうことなき扁平足です。

そこで「扁平足と尖足」について整体の先生に聞いてみました。

「扁平足になる理由はとても簡単。椅子に座った時に足を遠くに置きすぎているからなるの。ひざが伸びた状態やそれに近い状態で足を伸ばしているのに、足の裏全体を床につけてしまっていると扁平足になる。治すのも簡単。ひざの角度を正しくしてやるだけ」

実は理学療法で尖足を治すのに足の裏を床につけろと指導をされていました。椅子に座った時にひざが伸びている状態でそれをしていました。後になってこういうことがわかると悔やまれて悔やまれて。なぜあんな病院に通っていたのか。私が愚かだったために目の前で苦しむ子供の声を無視して「泣いてもやらせないといけないんですよ」という自称専門家の言うことを聞いていたんです。後悔は尽きません。そのせいでこれを治すために今でも苦労しています。でも治し方は本当に簡単!

扁平足の治し方!

扁平足になる条件は

①椅子に座った時に足の位置と椅子までの距離が長い

②足の裏全体を床にくっつけて座っている

この2つです。

膝が伸びた状態で足裏すべてがついているのが良くないので、足先を椅子に近い場所に引いて正しく座ることが基本です。

そして先生はこのように教えてくださいました。

「足の裏にはリンパ液が溜まる水袋があるんだよね。水袋は2つあって1つが足の指の付け根、もう一つが踵にあるの。最初に足の指の付け根にできてそれが出来上がると踵に出来上がる。水袋は何のためにあるかというと足の骨なんかを保護するためにあるクッションなんだよ。だから足の指の指の間に水袋ができていない人は踵をつけるともっと痛い。だから踵を浮かせて歩くの。それが尖足。子供のころにそうしていたらそれがずっと癖になってしまうし、尖足はそもそも扁平足だからなるんだよね。扁平足になった原因は何かというと足の横のアーチがないから。よく人は足のアーチを縦のアーチだと思っているけれど、本当は足の指の付け根にも横のアーチがあるの。横のアーチができた後に縦のアーチができるから最初は横のアーチを作らないといけない。」

扁平足と尖足はセットなんですね。

この場合、ひざの角度を90度にすると尖足になります。足裏の位置を遠くに持っていくと膝の角度は広がりますが足裏が床にぴったりと着きます。すると尖足は一瞬治ったように見えますが扁平足になります。ですが尖足は扁平足によってなるので結果ひどくなります。これを治すにはたとえ尖足になっていても膝の角度をきちんと90度にして座らせる方が先決です。どちらが先になっているのかというと扁平足なので、先に扁平足を治していきましょう。

扁平足の治し方

横のアーチはどうやってできるかというと、その部分を横方向から握ってニギニギするとできます。ただしそれはある程度足ができた大人などの治療法であって、小石のような骨しかできていない未就学児の足をそのように握ると骨が正常に成長しません。

つまり扁平足に対してできることは小さいうちはないんです。本格治療を始めるならばある程度大きくなってからでないとできないし、小さいころは無理をして立たせたりせずそっとしておく方がいい。自然に子供が歩き始めるまで余計なことをしない方が良いのです。

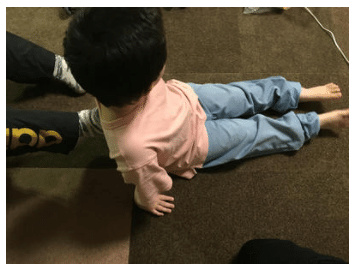

もしもある程度子供が大きくなってきたときに、足をこのような形に重ねてグイグイと下になる足を押していたらやめさせてはいけません。それは横のアーチを作るために自然に負荷をかけているからです。前から見た時はこのような角度になっているはずです。

アーチが正常に発達した健康な人は足の痛みがわかりません。当然この行為によってどれほど脚が楽になるのかも想像がつきません。このような態度は行儀が悪く見えるのでやめさせる大人が多いです。でもやめさせてしまうと足は余計に痛く、尖足も扁平足も治らないです。水袋がきちんとできればどちらも自然と治ります。

小さいころにできる運動

扁平足を改善するには「足の裏への感覚入力を増やす」ということが大事になってくるのですが、立ってやらすと足を痛めてしまうので座ってできることから始めるべきなのです。それは座った状態での脚の曲げ伸ばしです。

【足の曲げ伸ばし】

①ひざと股関節の位置、足首の向きの3つがまっすぐになっているかを確認します。そこにゆがみがあると痛みが出て子供が嫌がります。

② 次に足を持ってひざを曲げます。この時に無理やり動かさずに子供に声をかけながら自分の力で曲げ伸ばしをさせるようにします。そして次は足を伸ばし、また曲げ、伸ばしを繰り返します。

③正しく行えていれば子供は楽しそうにやってくれます。この時に大人が足の裏を手で支えてやっていると足を伸ばしたときに圧がかかります。真正面に大人が座って大人のおなかを蹴るような遊びにしてやっても喜びます。足の裏にものが当たる感覚や、ひざの曲げ伸ばしの運動の2つの動きが足に良いのです。あまり長く行わず、数回に分けてやらせた方が良いです。足を持つときは自然に支える程度でギュっと力を入れて持ったりしないように。

最初は両足を一度に曲げ伸ばしして、慣れてきたら片方ずつの足を交互に曲げ伸ばしする自転車こぎのような運動をします。

続けてやっているとおなかの筋肉が徐々についてくるのがわかります。とても地味な運動なのでやらせる方は相当なモチベーションがないと何度も行うのは難しいです。楽しい音楽をかけたり工夫をして子供と一緒に楽しめる空間を作ると良いです。

※注意※

寝た状態でやると筋肉のない子供の場合は筋肉が切れてしまって立って歩くための筋肉が育ちません。脚を上げたり下ろしたりする筋トレやストレッチにありがちな運動はやってはならないです。

ある程度できるようになってきたら次のような運動もできるようになります。どれも座ってできる筋トレです。

【腹筋&キック】

これは腹筋の運動です。「ぎっこんばったんだよ~」と言ってやらせます。ポイントは足の裏を大人のおなかにくっつけて、寝ころぶことと起き上がることを手をつないでやらせます。腹筋の運動よりも足の裏でおなかを蹴ることを重要視してやってみると良いです。

これ以外にも普段から大人の腹を蹴る運動をさせると良いです。ベビーカーに乗せて壁を蹴らせては押してやって、また壁に近づいたら蹴るということの繰り返しをやらせた時も子供は面白がってずっとやっていました。足裏の刺激を与えられるならどんなことでも良いと思います。子供が喜んでやってくれる方法を見つけて続けることができるならば。

【背筋グイグイ】

これは足の裏に背中をグイグイと当てて背筋を鍛える遊びです。力を自分で入れて「グイグイ」と声を出しながら運動します。長時間やらせない、短時間ずつに分けて何度もやらせるというのが運動の基本です。おむつ替えのタイミングでこれらを行うのは良いと思います。

【力比べ】

こちらは大人の足の上に子供の足をのせて、大人が自分の足を上に上げるときにそれを子供の足で押さえさせます。力比べの遊びは大人が力をコントロールしてやればちょうどよい負荷をかけられるので良いです。最後は負けてあげて「強いな~!」とでも言ってあげると大喜びします。

これは逆に大人の足を上に置いて力比べをしています。上に大人の足があるほうが重いので子供は嫌がります。最初にもう一つの運動をさせておいてから「今度は負けないぞぉぉぉぉ~!」などと言って盛り上げてやると楽しい雰囲気が演出できるので参加してくれやすくなります。

このように足全体の筋肉をつける運動をするのは、自分の体に足を引き寄せて膝を90度に曲げてきちんと座れるだけの筋肉をつけることを目的としています。一見関係ないように見えますが大事なことです。

【ボールつぶし】

足の間にボールを挟んで膝の力でボールを潰していきます。最初は空気を少しだけ抜いた柔らかいボールを使うとつぶれたのがわかりやすいので子供も喜びます。徐々に空気を入れて硬くして負荷をかけます。これによって太ももの裏や腹筋の下の方に力が入るようになるので正しく立つための筋肉がつきます。

これらの運動で足に筋肉がついてくると、足を近くに寄せて座るための筋肉や座った状態で踵を下げるための筋肉がついてきます。当然腹筋も内転筋が鍛えられていないとついてきません。

寝たきりだった子供がいきなり立って歩く練習をしてもそれは不可能です。間にいくつかの段階があるはずなのでそれをしなければならないです。

足先を守るためには直接足先を鍛えることも大事ですが、やはり股関節周りや足全体の筋肉量を増やしていく必要があります。低緊張の子供の筋肉量を増やす行為はとても長い道のりで、やってもやっても効果を感じられず気持ちを維持し続けていくことは難しいです。そもそも動き自体がシンプルなので単純すぎて大人は面白くないです。でも子供にとっては面白い事なので、やっていると案外大好きな遊びになってきます。シッターさんはそういうことを教えるのが上手だったので、私の子供は筋トレが大好きです。

立てるようになってからは「カーフレイズ」というかかと上げの運動が大好きになりました。youtubeの動画を見ながら自分でも数を数えつつ運動します。これができるようになるには足を曲げ伸ばしするなどの基本的な運動を座ったままできるようになっていたからです。

すべて地味な作業

これらはすべて地味な作業です。そしてすぐに効果が表れません。同じことの繰り返しを何日も何か月も何年も続けなければならないんです。今日できなかったら明日同じことを教え、明日できなければまたその次の日も教え、1年できなければ2年教え、2年できなければ3年教えなければならない地道な行為です。

子供は小さいなりに自分がどうしたら歩けるようになって親を喜ばせることができるか必死に考えています。その時に間違ったことを教えてやらせて傷つけて自信を失わせてしまわないように、親が自分で正しい知識を勉強していかなければならないと、この扁平&尖足騒ぎで散々痛感しました。先生と言われる人に頼るだけでは何も良い事は起こらない。

親が自分で理解して実行できたことだけが、結果につながります。

でもアンドロゲン補充療法を行えばあっという間に筋肉がつくので嘘のように歩けるようになります。このようなトレーニングは薬と並行して行うことで治療期間を短くすることが可能です。

尖足予防の寝かせ方

ちなみに尖足予防の布団のかけ方というのがあって、新生児科に入院しているときに看護師さんから教わりました。その頃はまだ尖足ではなかったのですが「そうなる子が多いから今のうちからやっておいても損はない」と言われたのです。

たとえタオルケットなどの軽いものであっても、足を出した状態にして体にかけることを指導されました。大人が「これは軽い」と思っていても低緊張の子供には重いものがたくさんあります。何もしなくても筋肉のない体にとっては自分の足も鉄の塊のように重く感じているからです。

脳にダメージがあってもどのような障害になるか最初は想像がつきません。ですがたとえどうあっても「布団のかけ方はこうしておくのにこしたことはないです!」とアドバイスされました。今はある程度大きくなったのですがやはり布団を足にかけると嫌がります。

専用の離皮架という商品があります。これを足元に置いて布団をかけてやると冬の寒い時期でも大丈夫。

ちょっとした工夫ですが、こういうことの積み重ねが大事だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?