【その一枚】 ルノワールのアルジェリア②

ルノワールといえば、明るく柔らかい光の中で、少しふくよかな女性が楽しそうに微笑んでいる作品を思い浮かべます。

右)ルノワール『浴女たち』1918年

美術展で出会っても「そうそう、ルノワールね」と、知ったかぶりしてじっくり鑑賞しないこともあったのです。

<印象派〜モネからアメリカへ〜ウスター美術館展>で出会った「ルノワールらしくない」作品。強く惹かれたので【その一枚】に選びました(前回より)。

今回は、ルノワールのあゆみ、そして『アラブの女』が描かれた背景について深掘りしたいと思います。

**********

(少し長い記事になるので、お時間あるときにお読み下さいませ)

◉ ルノワールの歩み

ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir)

1841年🇫🇷生まれ、1919年78歳で亡くなった【印象派】の代表的画家です。

日本の初代総理大臣の伊藤博文と同級生であることは前回の記事で触れました。

1861年(20才)画家を目指して入った画塾で、ルノワールはモネやシスレー、バジールらと出会い、その後エコール・デ・ボザール(パリ国立美術学校)に入学しています。

正規の教育を受けつつ、同世代の若い仲間たちに刺激を受けて成長していくのですね。

同級生の伊藤博文は、1857年(安政4年)15才の時に吉田松陰の松下村塾に入門しています。

やるべき道を探って自ら学びたい!と行動することが「運命の出会い」を引き寄せるポイントなのですね。お二人、さすがです。

+++++

[ルノワールとモネ]

同世代のルノワールとモネはとても仲が良く、カンヴァスを並べて同じ景色を描いたことも多かったそうです。有名なのがコチラ。

右)ルノワール『ラ・グルヌイエール』 1869年

第1回印象派展より5年前のある日。二人の関心は「光」に包まれた景色をどのように表現するのかという点にありました。

(画像・左)モネにとって人物は、木々や建物と同じ背景の一つなのでしょう。それは特に描きたいモチーフではなく、そこに映る光だけに関心が向いているようです。

(画像・右)一方のルノワールは、手前に浮かぶボート、川沿いの青々した木々、そして何より楽しく集う人々が、光によって輝いている様子を描いています。水面に映る人々の姿が揺らいでいます。

面白い!。

もしタイムマシーンがあるならば、1869年のこの日。1m幅のカンヴァスを並べて、二人が筆を走らせている様子を後ろからそっと眺めてみたいです。

+++++

[印象主義・直前](第1回印象派展の2年前)

30歳を迎える頃、ルノワールはドラクロワの操る色彩に心酔していました。

惹かれたのはやはり色彩なのですね。

そして心の師と仰ぐドラクロワの作品に着想を得た作品を残します。

1872年、それはまだ訪れたこのなかったアルジェリア風の作品でした。

アルジェリアはアフリカ大陸で最も広い領土を持つ国であり、最北端に位置しています。

アフリカ=遠く離れた南にある大陸!と思っていたのですが、地図を見ると、なんともヨーロッパとは地中海の対岸に位置する近さ!

画像・左の中央やや下にある⭐︎印が、首都アルジェ

そして首都アルジェ(左の地図画像の⭐︎印)は北緯36度46分35秒。

あらま、東京が北緯35度41分22秒というのですから、なんと東京より北にあるのですね⁈

18世紀から19世紀にかけてオリエンタリスム(= 西欧にはない、異国“東洋”文化の物事・風俗に対して抱かれた憧れや好奇心) が流行します。

当時フランスの統治下にあった「もっとも近い異国」・アルジェリアを実際に訪れて作品を残したのがドラクロワ(下の画像・左)です。

アルジェリアのハーレム(イスラム社会における女性たちの居室)をこっそり覗いて描いた1834年の作品は、アヘンの煙が漂うような怪しい空気感が描かれています。異国情緒たっぷりですね。私のnote記事にも何度か登場いただいております。

右)ルノワール『アルジェリア風のパリの女たち』1872年

そして[印象主義時代]に突入する直前のルノワール(31歳)が、ドラクロワの作品に着想を得て描いたのが『アルジェリア風のパリの女たち』(画像・右)というわけです。

ドラクロワ(左)が明暗くっきり描き分けて、見る人の感情に訴えかけるような描き方をしているのに対し、ルノワールの作品(右)は画面全体が柔らかい光に包まれています。

“父親のアルジェリア土産を身にまとい、オリエンタルごっこをして楽しむパリジェンヌたち“ を描いたようなこの作品、当時の人々には不評でサロンでも落選しています。

実際にアルジェリアを訪れたことのなかったルノワールは、アルジェリアの女性ではなく、オリエントに“染まった”西洋人たちの姿を描いたのです。

それを見せつけられたフランスの(=西洋の)人々は違和感を覚えたのかも知れません。

余談ですが。

『アルジェリア風のパリの女たち』は、松方幸次郎氏が購入してフランスで保管していた作品。第二次世界大戦でフランスの国有財産とされました。

1959年に松方コレクションが日本に寄贈返還されることが決まった時、フランス側が “重要作品” としてゴッホ『アルルの寝室』と共に返還を拒んだそうです。

結局 前者は返還されなかったのですが、粘り強い交渉の末、本作『アルジェリア風のパリの女たち』は無事に日本にやって来たのです。

これまで国立西洋美術館で何度も作品に近づいて鑑賞しているのですが、装飾品や女性の肌の描写が見事なのですよ!

この色の載せ方!筆の走らせ方!・・・また観に行かねばなりません。

+++++

[印象主義時代]

ルノワールはモネと戸外での制作を通じて【印象主義】を誕生させました。

ちょっと教科書的な話になりますが、形態と色彩について少し触れます。

それまでのアカデミック絵画は、構図に工夫を凝らして写実的なデッサンを重視し、滑らかな仕上がりを目指すというものでした。

そこには “色彩は物の固有色であり形態に従属する” という伝統的な考え方があったのだそうです。

これを否定し、構図、デッサン、形態ではなく、色彩効果によって目の前で変化し続ける光そのものを描こうとしたのが【印象主義】です。その手法として生み出したのが、パレットの上で絵の具を混ぜずにカンヴァス上に細やかな筆触を直接置いていく「筆触分割」なのですね。

ルノワールは、

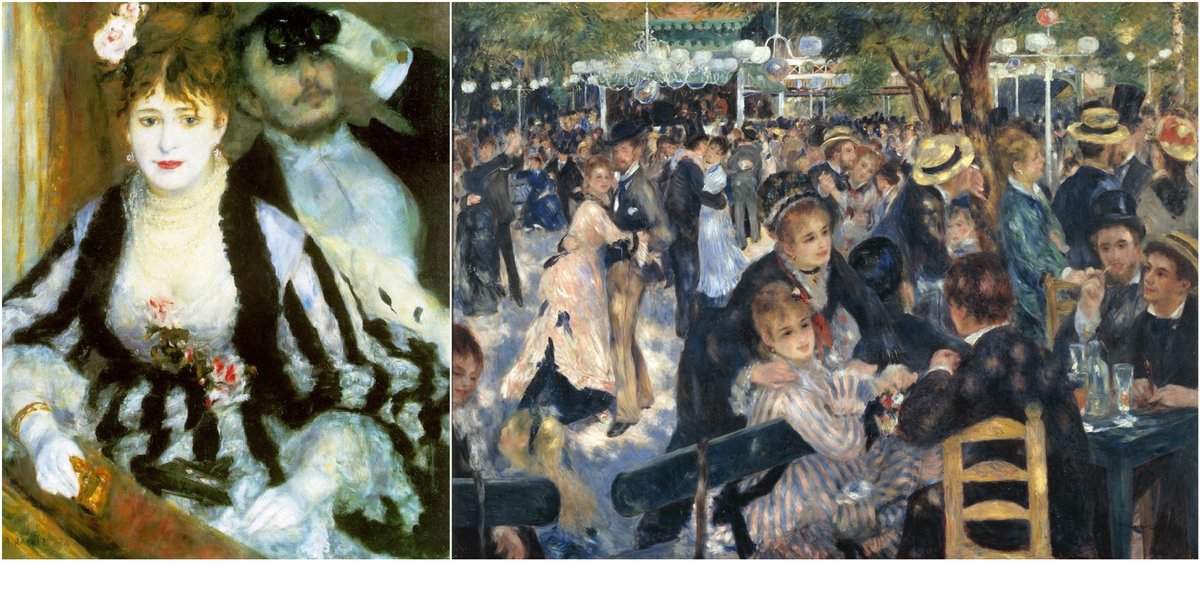

・1874年(33才)第1回印象派展『桟敷席』(下の画像・左)を出品

・1876年(35才)第2回印象派展・出展

・1877年(36才)第3回印象派展『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』(下の画像・右)を出品します。

右)『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』1876年

どちらの作品も素早い筆運びによって表現された光の効果で、人々が生き生きと輝いていました。

実作の前で目を閉じると 桟敷席の、また舞踏会の情景が私の脳内にキラキラと投影されているような感覚!。5年前「これが【印象主義】なんだ!」と興奮したことを覚えています。

そして【印象主義】のモネたちが使用しなかった「黒」をルノワールは見事に描き込んでいます。どちらの作品も「黒色」によって画面は引き締まり、人物を照らす光がより一層眩しくて、私の心をワクワクさせてくれます。

ルノワール(Renoir)の中には「黒(noir)」が入っている!

と発見して大喜びした記事を以前を投稿したこともあります。

+++++

[悩みの時代]

しかしルノワールは 1879年(38才)第4回印象派展に参加しませんでした。

モネは【印象主義】的手法を突き進めて、色彩によって移ろいゆく光そのものを描こうとさらに追求していきます。するとカンヴァス上の構成力は失われ、描かれる対象物の形態が捉えられなくなっていくのです。

モネが第3回印象派展に出展した作品がコチラ。

蒸気広がる空間に光が差し込む様子を見事に描いているのですが、駅舎も汽車もそして人々もそこに溶け込んでしまっています。

早くから人物画に興味を持っていたルノワールは、光そのものではなく人物や静物の実態を描きたいと[悩みの時代]に入っていくのです。

生涯【印象主義】を貫いたモネとは大きく道を異にすることになるのです。

そんな時期のルノワールがアルジェリア旅行に出かけます。

**********

◉ その一枚

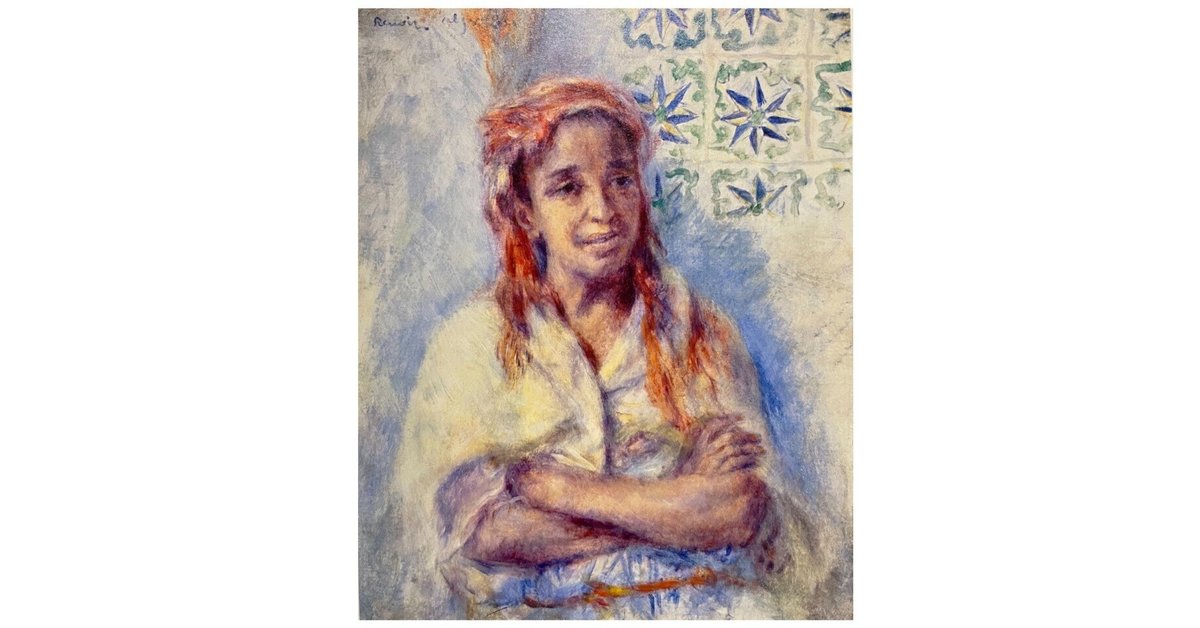

さて、いよいよ本題の【その一枚】『アラブの女』1882年

[印象主義時代]を経て[悩みの時代]に入っていたルノワールは、40歳にして初めて実際にアルジェリアを訪れ、現地の女性を描きました。

10年前に描いたアルジェリア風のパリジェンヌ(前述)とは全く違いますね。

前回の記事に書きましたが、水彩画と間違うほど半透明で美しい青色は、女性を照らす地中海の陽光が落とす影なのです。

モデルを頼まれて少し硬い表情を見せている少女は、アルジェリアでたくましく生きている実在の人。とても魅力的なのです。

素早く光を表現する【印象主義】的な筆遣いをしながらも、「女性が持つ魅力、彼女から溢れる輝きを描きたいんだ!」とルノワールの心の声が聞こえてくるような作品です。

アルジェリア旅行で見た地中海の光と北アフリカの色彩が、ルノワールに新たな一歩を踏み出す機会を与えたことに間違いはないのです!

+++++

[古典主義への回帰時代]

アルジェリアに続いて同年10月にイタリア旅行に出かけたルノワールは、

「もっと早くにラファエロを見ておくべきだった」と過去の名画と向き合い、

「好きな油彩画はアングル」と発言しているそうです。

かつては色彩のドラクロワを心の師と学んでいたルノワールが、色彩ではなく線描を重視するアングルを⁈

構図・デッサンを重視して “色彩は物の固有色であり形態に従属する” という伝統的な考え方に立ち戻るのですね。自分が描きたいのは 対象物が持つ魅力そのものである、と気づき始めたルノワールにとって、古典主義への回帰は必然だったように思われます。

実はアカデミック絵画の指導者とされていたアングルも、一時期イタリアに滞在しラファエロ作品から学んでいます。

入念に構成された画面、磨かれたデッサン力と研鑽により引かれた線描、そこに載せられる色の階調は、全ての布感・手触りをも描き分けています。女性の肌は滑らかで、作品全体が伸びやかで自由。アングルが得意だったバイオリンの音楽が流れてくるようなのです(画像・左)。

右)ルノワール『大水浴図』1884-87年

一方のルノワール(画像・右)。

美しい曲線で描かれた現代の女性たち。確かに、入念に構成され時間をかけて筆を重ねたことがわかります。

しかし大自然の中に血の通わないマネキンが配置されているようで、全体的にどこか違和感があるのです(失礼をお許しください)。モデルが、いえ何よりルノワールが縮こまってのびのびできていないのがわかります。

形態と色彩のバランス、モチーフと光の関係、どんな筆運び、色の重ね方をしたら自分の求める表現ができるのか・・・試行錯誤をくり返すルノワール。

[古典主義への回帰時代]のルノワール作品を見つけると、偉そうにも「頑張れ!」と声をかけたくなるのです。

+++++

[ザ・ルノワール(円熟期)]

[古典回帰時代]を経た1890年代以降(50才〜)、ルノワールはグレーズ技法(ファン・エイク以来の伝統的な技法)を用いたそうです。溶き油で薄めた絵の具を何層にも重ねていく なんとも手間のかかるこの技法によって、透明感に溢れた輝きを画面にもたらすことに成功したのですね。

これまで「そうそう、ルノワールね」と、知ったかぶりしてじっくり鑑賞しなかった作品を、改めて鑑賞してみましょう。

1892年国家に買い上げられた『ピアノを弾く少女たち』(下の画像・左)。

この少女たちを包み込む温かく柔らかい空気感たるや!。

対象物の形態は明確でありつつ、独立することなく背景に そして光に溶け込んでいます。

少女たちが放つ輝きを最大限に表現する色彩・色調が素晴らしい!

とうとう辿り着きましたね、ルノワール先生。

右)ルノワール『浴女たち』1918年

1919年78歳で亡くなる前の年に描かれた作品(上の画像・右)もお見事です。

リウマチに苦しみ、震える手に筆を縛り付けて車椅子から描いていた作品とは思えないほど楽しそうで、女性たちの笑い声が聞こえてくるようです。

裸体のボリューム・柔らかさ、女性が放つ温かさ、優しさ、愛情・・・。女性の生命力や芳醇な香りが一体となって “幸福感に満ちたバラ色の大気” をはらんでいます。これぞルノワールなのですね。

+++++

大変長くなったので、そろそろ締めます!。

ドラクロワ、モネ、ラファエロ、アングル…円熟期に至るまでのルノワールに影響を与えた画家は数多いことでしょう。

しかし、ルノワールが対象物そのものが放つ輝きを 自分だけの色で表現したい!と強く思うに至る過程で、アルジェリアの光が、そして【その一枚】も大きな契機となったのではないでしょうか。

**********

【印象主義】=クロード・モネはうつり変わる光そのものを描くことに生涯を捧げました。

一見、迷いなく自分の描きたい「光」を追い続けたと思われるモネ。

実際はどうだったのでしょうか。機会があればモネ作品についてもじっくり考察したいと思います。

**********

そしてルノワールと同い年の伊藤博文は、

1857年16歳で松下村塾入り、

1863年20代前半でイギリスに留学、

1871年岩倉使節団の副使として外遊

しています。

そしてルノワールが【その一枚】『アラブの女』を描いた1882年(明治15年)3月、伊藤博文は憲法調査のためドイツ、オーストラリアに向かいました。のちの内閣制度や大日本帝国憲法において中心的な役割を果たすことになるのですね。

1885年に日本の初代内閣総理大臣に就任し、明治憲法を制定。立憲政治を日本に定着させた伊藤博文の活躍も、海外での経験が大いに生かされているのです。

(↑ ザックリした記述をお許しください)。

1919年、リウマチと闘いながら最後まで筆を持ち続けて亡くなったルノワール。

1909年(明治42年)68歳の時にハルビン駅で韓国の独立運動家に狙撃されて死亡した伊藤博文。

生涯学びを怠らず、変化を恐れずに理想を追い求め続けた二人。

我々を見つめる鋭い眼差しに共通する「信念」を感じ取るのです。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?