デ・キリコとルノワール

まさか単独の美術展が開催されるとは思わなかった画家=デ・キリコのことを以前 noteに投稿しました。

ジョルジョ・デ・キリコ🇮🇹(1888年-1978年)。

◉美術史上に名前を残すことになった1910年代に描いた【形而上絵画】のデ・キリコ

↓

◉【古典回帰】したデ・キリコ

↓

◉晩年、自身の以前の作風に戻ってきた【“新”形而上絵画】

それぞれの時代のデ・キリコに想いを馳せながらも、やはり1910年代の「叫びたくなるような不安」に駆られるデ・キリコ【形而上絵画】作品が観たい!と願っていたのです。

左)『通りの神秘と憂鬱』1914年

右)『愛の歌』1914年

【形而上絵画】について以前自分なりに理解していたつもりなので、記事を読み直しました。

我々現代社会とは別次元に存在している デ・キリコの無意識の世界に放り込まれた私が、叫びたくなるような不安に襲われるような絵画 = デ・キリコが1910年代に生み出した【形而上絵画】なのです。

**********

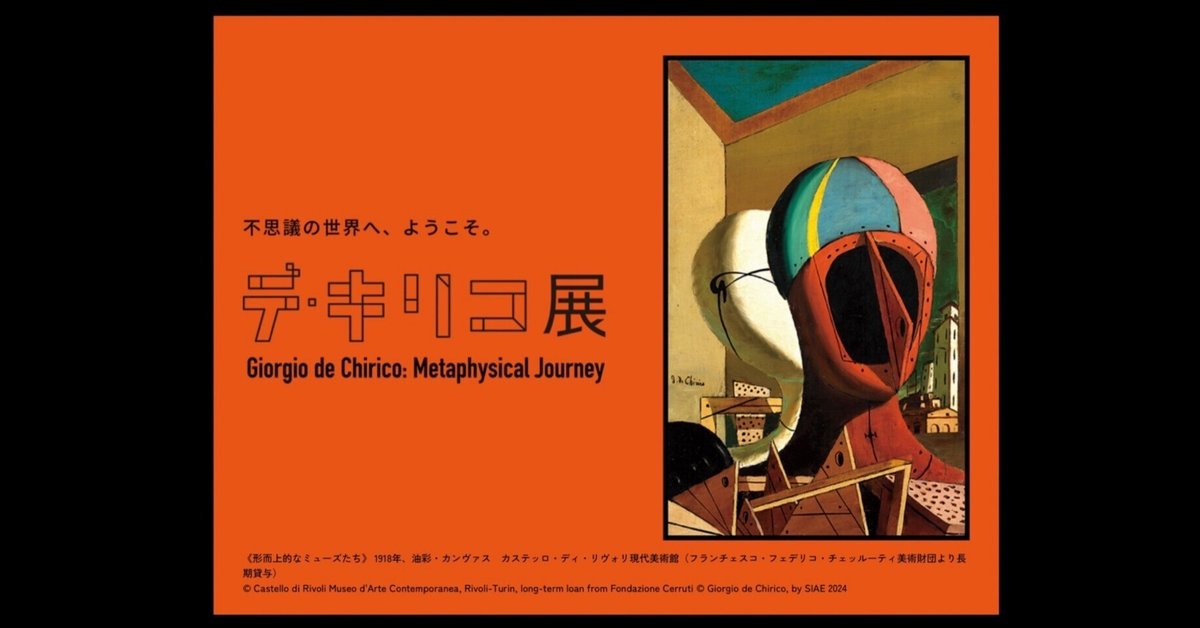

東京都美術館で<デ・キリコ展>が開催されると知った時には大喜び。

もしかしたら note に書き込みをしたら、神様が願いを叶えてくれるのかしら?と思って、

「イタリア美術館巡りの旅に出たい!」

と書き込みを続けています(笑。

ということで、<デ・キリコ展>に行ってまいりました。

回顧展ということもあり、100点を超える作品が集まっていました。

私が観たかった1910年代の【形而上絵画】は、世界各国に散らばって所蔵されているため、来日は数点のみ。

例えばこちら。

うんうん。確かにデ・キリコだけがもつ世界観なのです。

しかし “叫びたくなるような不安に襲われる” 感覚はあまりありませんでした。

以前の投稿でいろいろな画像を分析して、少し見慣れていたというのもあるのかもしれません。

もしくは、第一次世界大戦が始まった1910年代後半にはすでにデ・キリコは次のステージに進もうとしていたのかも知れません。

そんな中でとても気になった作品がありました。それがこちら。

『大きな塔』1915年

『大きな塔』(下の画像・左)は、第一次世界大戦開戦後の1915年作で【形而上絵画】に分類される作品です。

上の画像はポストカードを自宅で撮影したものなので、全くその良さは伝わらないと思います。

しかし展示室で見た『大きな塔』(左)は、とても小さい作品にもかかわらず、観ている私をクラクラさせる力を持っていました。

言葉では表現できないのですが、この作品の前に立って、違う次元に放り込まれたようで とにかく私はクラクラしたのです。

+++++

1910年代の①【形而上絵画】から、1920年代以降の②【古典回帰】・【ネオ・バロック】へと作風が変化していったデ・キリコ。

②の時代は、【形而上絵画】の旗手だった人物とは別人のようです。

左)『岩場の風景の中の静物』 1942年

右)『風景の中で水浴する女たちと赤い布』 1945年

確かに、あの(←シュルレアリストたちに熱狂的に支持された初期の【形而上絵画】を描いた)デ・キリコがこんな作品を⁈、と、とても興味深いのです。

しかし、やはり“非凡で唯一無二”とは感じられませんでした。

デ・キリコ本人も、やはり何かが違うと感じたのかも知れません。

晩年はかつての自らの作風を取り戻すべく③【“新”形而上絵画】を描き始めるのです。

+++++

私をクラクラさせた【形而上絵画】『大きな塔』と同じ題材で描いた【“新”形而上絵画】『塔』1974年(下の画像・右)が、美術展の後半に展示されていました。

左)形而上絵画『大きな塔』1915年

右)“新”形而上絵画『塔』1974年

同じ題材であっても色や形が少しずつ違います。しかしそういった物理的な違いではなく、何かが違うのです。

何が違うのかうまく説明できないのですが、とにかく右の『塔』の前に立っても “クラクラ” しません。

不思議なものです。

『大きな塔』から約60年の年月を経て、世の中の情勢は大きく変わりました。

『大きな塔』(1915年)を描いたデ・キリコが感じ取っていた無意識の不安=第一次世界大戦は終結したものの、第二次世界大戦、東西冷戦やベトナム戦争、キューバ危機・・・紛争は繰り返されます。

美術界では、

マルセル・デュシャンが『泉』と題した便器を作品としたように、過去の芸術や文化を破壊・否定する運動=【ダダ】

↓

そしてデ・キリコ【形而上絵画】に大きな影響を受け、夢や無意識や非合理の世界を解放することによって新しい価値を創り出そうとした超現実主義=【シュルレアリスム】

から、さらに大きな波へと広がっていたのです。

デ・キリコ自身も “かつての自作”を「それは贋作だ!」と主張する騒動(1950年代後半〜1960年代)を経て、『塔』(1974年)を描くに至ったというわけです。高階秀爾先生のお言葉をお借りするなら、

白昼夢のような一連の町の風景において、どこか郷愁を誘う詩情にも欠けていない神秘的雰囲気と不気味な不安感を見事に造形化して見せた

のがデ・キリコの【形而上絵画】であるならば、【“新”形而上絵画】を描く晩年のデ・キリコは、画家本人が “郷愁を誘う詩情” を失っていたのかもしれません。

**********

さて、今回の<デ・キリコ展>で私が一番大はしゃぎしたのは、展示室で見つけた解説パネルでした。

1925年代後半のパリ滞在期の後、ピエール=オーギュスト・ルノワールの影響下で古典絵画の研究に立ち戻ったデ・キリコは、再び人間の顔に興味を抱き・・・

おーーーっ。

〈デ・キリコ展〉に行った時はちょうどルノワールの【古典回帰】時代のことを書いていた(前回記事)ので、「わたくし、ルノワールの【古典回帰】について、今ちょうど資料を読んでいますよー!」と解説を読んでニヤニヤしていました。

さて、画家の生涯を追いかけていると時折出てくるこの「古典回帰」。実はとても興味があります。

【印象主義】から【古典回帰】を経て、自らの作風を完成させたルノワール。

【形而上絵画】から【古典回帰】を経て、再び過去の形而上絵画に戻ったデ・キリコ。

【フォービスム】、【キュビスム】を経て【古典回帰】したまま戻ってこなかったアンドレ・ドラン。

そういえば、大袈裟なバロックやふわふわしたロココ時代に警鐘を鳴らしたのが【新古典主義】。

そしてそもそも【ルネサンス】も古典への回帰なのです。

うわーっ。本当に興味深いのです。

今度は「古典回帰」について投稿したい!のであります。

少々お時間をくださいませ。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?