ドラローシュ史劇『倫敦塔』、 脚本:夏目漱石

日めくりルーヴル 2021年1月13日(水)

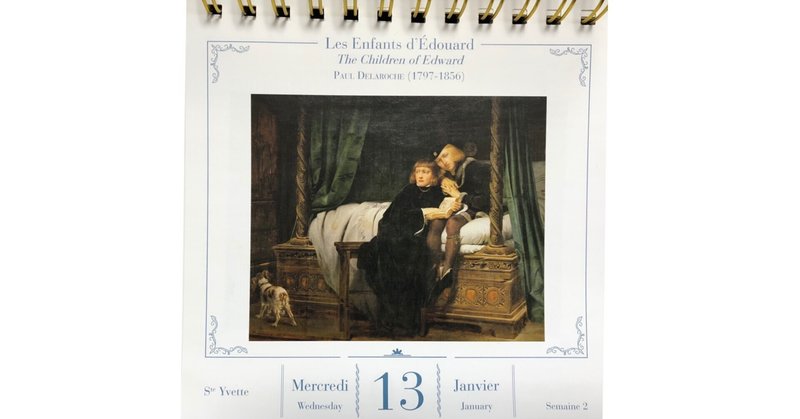

通称『ロンドン塔の王子たち』(1831年)

ポール・ドラローシュ(1797−1856年)

[極悪非道な] リチャード3世は、兄・エドワード4世の死後、世継ぎである皇太子=エドワード5世とその弟をロンドン塔に監禁[した後に殺害]します。([ ]カッコの部分は創造の域を出ていないそうです。)

幽閉された幼き王子たちが、真夜中に忍び寄る刺客の気配に 不安と恐怖を募らせる様子を描いたのが、本日のカレンダー、

『幼きイングランド王エドワード5世とその弟ヨーク公リチャード』です。

今回、この作品を解説してくれるのは夏目漱石先生です!

この寝台の端に二人の小児が見えて来た。一人は十三四、一人は十歳くらいと思われる。幼き方は床に腰をかけて、寝台の柱に半ば身をもたせ、力なき両足をぶらりと下げて居る。右の肱を、傾けたる顔と共に前に出して年嵩なる人の肩に懸ける。年上なるは幼き人の膝の上に金にて飾れる大きな書物を開げて、そのあけてある頁の上に右の手を置く。象牙を揉んで柔らかにしたる如く美しい手である。二人とも烏の翼を欺くほどの黒き上衣を着て居るが色が極めて白いので一段と目立つ。髪の色、眼の色、さては眉根鼻付から衣装の末に至る迄両人共殆ど同じように見えるのは兄弟だからであろう。

夏目漱石の短編小説『倫敦塔』(新潮文庫)今回 初めて読みました。

引用した部分は、二人の王子(兄と弟)を入れ換えていますが、ドラローシュの作品をかなり正確に描写しています。

これは美術解説書かしら?と思いきや、小説ではこのあと王子たちのやりとりが展開されます。

兄「覚悟をこそ尊べ。見苦しき死に様ぞ恥の極みなる…」(中略)

弟「アーメン」(中略)

兄「命さえ助けて呉るるなら伯父様に王の位を進ぜるものを」(中略)

弟「母様に逢いたい」

などなど。

『倫敦塔』は、実際にロンドン塔を見てまわる漱石=「余(よ)」が、現実と幻想の世界を行ったり来たりする不思議な話です。そして幻想の世界の舞台となったのがドラローシュの2枚の絵画『ロンドン塔の王子たち』と『レディ・ジェーン・グレイの処刑』。小説の末尾部分にもそのことが書かれています。

二王子幽閉の場と、ジェーン所刑の場に就ては有名なるドラロッシの絵画がすくなからず余の想像を助けて居る事を一言していささか感謝の意を表する。

**********

【夏目漱石とロンドン塔】

夏目漱石は帝国大学に入学する前に『16世紀における日本とイングランド』というエッセイを英文で寄稿しています👏。漱石が強い関心を寄せていた バラ戦争やテューダー家の時代、ロンドン塔は要塞というより要人たちの監獄であり、拷問と処刑の場でした。

帝国大学を卒業して英語の教師になった漱石は、イギリスに留学することになります。1900年9月に横浜港を出発し、 約50日間の船旅を終えた漱石が到着早々に訪れた場所こそがロンドン塔。強い思い入れのある場所だったのです

「倫敦塔の歴史は英国の歴史を煎じ詰めたもの」、「草の如く人を薙ぎ、鶏の如く人を潰し、乾鮭の如く屍を積んだのは此塔である」、囚人として一度ロンドン塔の門を通過したら「娑婆の太陽は再び彼らを照らさなかった」(『倫敦塔』)と、漱石は表現しています。

そんな おどろおどろしいロンドン塔。成仏できない霊が漱石を幻想の世界に引きずり込んだとしてもおかしくないですね。

**********

【シェイクスピアとドラローシュ、そして漱石】

フランスの画家ポール・ドラローシュ(1797−1856年)は、1827年に旅行先のイギリスに興味を持ち、イギリスの歴史画を描くようになります。そしてシェイクスピア『リチャード三世』を自分なりに解釈して映像化したのが『ロンドン塔の王子たち』というわけです。

漱石はロンドン塔を見学した後、留学中にドラローシュの『ロンドン塔の王子たち』(もしくはその縮小版)と『レディ・ジェーン・グレイの処刑』を知り、何かを書かずにはいられなかったのでしょう。日本に戻ったあと、漱石は『吾輩は猫である』で作家デビューするのですが、ほぼ同時期に『倫敦塔』を発表しています。

漱石の『倫敦塔』は、

イギリスの歴史に関する知識(ベース)→シェークスピア『リチャード三世』(原作)→ロンドン塔の見学で得たインスピレーション(感性)→ドラローシュの作品(映像)

これら全てを融合させた作品となっているのです。

なので小説を読んでいると

◉シェークスピア:原作

◉ドラローシュ:場面設定、配役、舞台美術、衣装

◉夏目漱石:脚本

の史劇を見ている気分になります。

小説にも「煙のごとき幕が開いて空想の舞台がありありと見える」、「忽然舞台が廻る」、「舞台がまた変わる」、「空想は時計の音と共に破れる」

という表現が所どころに出てくるのです。

漱石自身が空想の世界で観客として演劇を見ていたのですね。

実は『倫敦塔』に出てくるもう一つのドラローシュ作品『レディ・ジェーン・グレイの処刑』、こちらは美術鑑賞を始めたばかりの2017年<怖い絵展>で観ました❗️

「大きい!こんな作品を運んできたんだ!」

「うわぁーー、ジェーンの手がとても綺麗」とド素人の感想💦。しかし、

「何だか大かがりな演劇の一場面を切り取ったみたい」と感じ取れました。

登場人物の設定や背景、この後どんなドラマが展開されていくのか…想像が広がります。ドラローシュの演劇で脚本を書きたくなる気持ち、わかりますよ。夏目先生!

**********

【漱石と美術】

『倫敦塔』を読んで真っ先に思い浮かべたのは夏目漱石『夢十夜』。

漱石が見た不思議な夢を幻想的に描いた短編小説です。

今回読み直してみると、漱石が見た夢の映像が私の脳裏に浮かびます。

それはまるで、フュースリーの『夢魔』、カラヴァッジョの『ナルキッソス』だったり、ターナーの海洋画だったり…。そして私自身がイメージした新たな映像も頭の中に次々と広がっていくのです。

夏目漱石は言葉を文字に起こす前に、頭の中に映像や絵画が広がっているのではないかしら? それを見ながらペンを走らせているのではないかしら?

そういえば他の作品にも絵画作品が登場したような…。

と思って調べてみると、たくさんの情報があふれていました。これは有名な話のようですね。自分が発見したように騒いでしまい、お恥ずかしい限りです💦

そして、夏目漱石をとりまく美術の世界を集めた<夏目漱石の美術世界展>(東京藝術大学 大学美術館)が、2013年5−7月に開催されていたのですね!

なんと素敵な企画でしょう♡。図録だけでも手に入れたいものです。

『坊っちゃん』のターナーに『三四郎』のウォーターハウス…。読んだはずなのですが、絵画のクダリがあったことはすっかり忘れています。美術に興味がなかったとはいえ、恐ろしいほど覚えていないものですね。

展示会では、漱石の作品に登場する “実際には存在しない架空の絵画” を、東京藝術大学教員らが再現制作するという珍しい試みも行われたそうです。うわーっ、見たかったぁ。そして再現に立ち会いたかったぁ(涙)。

**********

文学と美術…。もっともっと調べてみたくなりました。

まずは夏目漱石先生の小説を読み直してみることからスタートします!

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?