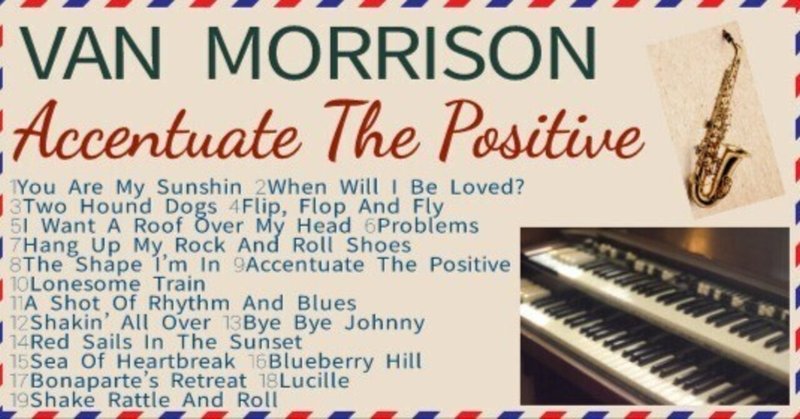

レイ・チャールズへの敬愛の念 ヴァン・モリソン「アクセンチュエイト・ザ・ポジティヴ」第4回

連載の全体については以下の記事をご覧になっていただければと思います。

ガイドマップ的ご案内+目次 / 連載記事 ヴァン・モリソン「アクセンチュエイト・ザ・ポジティヴ」を読んでいただくに際して

レイ・チャールズによるカヴァー

レイ・チャールズは1950年代にR&Bの音楽家として成功を収めていたが、1950年代末頃からジャズやポピュラーヴォーカルの音楽家としてのあり方をも示すようになり、さらにはカントリー音楽の楽曲を歌いもした。そのためWikipedia英語版のレイの項目における記述のように、この時期から1960年代にかけてはクロスオーバーした成功を収めた時期として語られもする。

ただ、1960年代のソウルミュージックの動きの先駆者でもあったわけで、同世代のサム・クック(Sam Cooke)(レイが1930年生まれでサムが1931年生まれ)や、より若い世代のオーティス・レディング(Otis Redding1941年生まれ)、アリサ・フランクリン(Aretha Franklin1942年生まれ)らと同様にソウルミュージックを形作った創始者として見ることができるだろう。

なんていう言わずもがなのこと

(そもそもWikipedia英語版の記述でもソウルミュージックのパイオニアと冒頭に記されているし、たとえば1959年のヒット曲、超有名曲「ホワッド・アイ・セイ[What’d I Say]」1曲思いだすだけでもあまりにも明らかだ)。

Ray Charles “What’d I Say”

を書きたくなったのは、レイが1962年に発表した「ユー・アー・マイ・サンシャイン」の録音が完全にソウルミュージックとしての仕上がりで、カントリー畑の曲のカヴァーだとは聞こえないせいなのだ。※9

Reverb(残響追加部)※9

Wikipedia英語版のレイ・チャールズの項目の記述によれば、レイがカントリー音楽の楽曲を初めてカヴァーしたのは1959年にシングル盤のA面として発表したハンク・スノウの「アイム・ムーヴィン・オン(I'm Movin' On)」である(なお曲の表記は“I’m Moving On”もしくは“I’m Movin On”と記されることもある)。

この曲はヴァン・モリソンの前作「ムーヴィング・オン・スキッフル(Moving On Skiffle)」でもカヴァーされている。

また、1960年代にはザ・ローリング・ストーンズもカヴァーしている。

Ray CharlesのI’m Movin’ On↓

Van MorrisonのI’m Movin’ On↓

オリジナルのHank Snowの録音↓

そのカヴァーは、1962年にレイが「モダン・サウンズ・イン・カントリー・アンド・ウェスタン・ミュージック(Modern Sounds in Country and Western Music)」というタイトルのアルバムを、そのVol.1,Vol.2と2枚のLPレコードとして発表しているのだが、そのVol.2に収められている。A面1曲目が「ユー・アー・マイ・サンシャイン」なのだ。タイトル通りの造りのアルバムで、カントリー畑の曲をとりあげても、サウンドはジャズのビッグバンドの要素が目立つ。

2枚のレコードについてのDisogsのページ

Ray Charles – Modern Sounds In Country And Western Music

Ray Charles – Modern Sounds In Country And Western Music (Volume Two)

動画サイトよりModern Sounds In Country And Western Music Vol.1

Vol.2

その2枚のLPに収められた録音は全体としてはソウルミュージックであるとは言えない。アップテンポの曲ではジャズのビッグバンド的なアンサンブルが、バックでカウント・ベイシー楽団をR&B寄りにしたような

演奏※10をして、R&B色があるポピュラーヴォーカルという印象だ。※11

Reverb(残響追加部)※10

この2枚のLPの録音に参加したプレーヤーは全員が明らかになってないのだが、前年のアルバム、この記事では第2回のオルガンに関する記述で触れた「ジニアス+ソウル=

ジャズ」にカウント・ベイシー・オーケストラ(Count Basie Orchetra)のメンバーが参加していることからして、このカントリー曲カヴァー集にも同じプレーヤーが参加している可能性はおおいにあると思う。

Reverb(残響追加部)※11

この方向性は1958年にでたサム・クックのアルバム「アンコール(Encore)」と似ていて、

その一方、1962年のサムのアルバムは「トウィスティン・ザ・ナイト・アウェイ(Twistin' the Night Away)」である。

サムらしいポップな親しみやすさに満ちていて、50’sR&Bの要素もけっこうあるのだが、ここで聞ける彼の歌は完全にソウルミュージックである。

レイとサム、共に共有するものはかなりあるとはいえ、少し異なる道を歩んでいるわけなのだ。

スローテンポの曲ではストリングスのアンサンブルがマーティ・ペイチ(Marty Paich)によるアレンジを奏で、コーラスと共に優しくメロディやレイの歌唱に寄りそう。

R&Bのヒットチャートではなく、より大きな市場をねらって、ポップチャートでのヒットを目指したプロデュース方針が明確だ。

実際、この「モダン・サウンズ・イン・カントリー・アンド・ウェスタン・ミュージック」のvol.1の方からシングルカットされ大ヒット曲となった「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー(I Can’t Stop Loving You)」は、R&B〜ソウルの聞き手の枠をはるかに越えて多くの人々にレイの存在を知らしめた(1962年6月の1ヶ月間、ビルボード誌のポップ・シングルのヒットチャートで5週に渡って1位だった)。

「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー」のシングル盤についての

Disogsのページ

Ray Charles – I Can't Stop Loving You / Born To Lose

「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー」

そうした中で「ユー・マイ・サンシャイン」が異色の仕上げ方である。

レイの歌唱は完全にゴスペル音楽的な、つまりはソウルミュージック的な歌唱であり、そもそものメロディはその歌唱の素材、出発点にすぎず、歌詞を聞いて「ユー・アー・マイ・サンシャイン」だと確認したくなる。リフレインの部分のメロディで、はっきり

「ユー・アー・マイ・サンシャイン」だと分かるのだが。

バックをつけている管楽器のアンサンブルも、この曲の歌のパートではソウルミュージック的なリフを吹く。間奏でこそジャズのビッグバンドに戻りはするけれど。

コーラスも、この2枚のLPの多くの曲で聞ける優しく、穏やかなものではなく、熱くエモーションをほとばしらせ、レイの歌唱と応答しあい、コール・アンド・レスポンスを展開する。※12

Reverb(残響追加部)※12

2枚のLPの収録曲中、この曲(とあと2曲ほど)は他の多くの曲とコーラスグループが違っていると聞こえ、レイが自らのバックのために結成した女声コーラスグループのレイレッツ(Raeletts)ではないかと思う。

↓「ユー・アー・マイ・サンシャイン」

この仕上げ方は先に述べた「ユー・アー・マイ・サンシャイン」という歌の裏側に貼りついている悲哀に、焦点を合わせることで可能になったと私は考える。

ソウルミュージックのエネルギーは底が知れない深い淵のような悲しみを目一杯、外に発散することをうながし、その悲しみが、どこまでも舞いあがっていく喜びの高みへと反転する作用を備えている。それは悲しみにも喜びにもなり得る感情の原形質のようなものに達することができる音楽だからではないだろうか。そしてそれこそが魂と呼ばれるものなのかもしれない。

レイの「ユー・アー・マイ・サンシャイン」はソウルミュージックのそうしたエネルギーへと、この歌から達するために、この歌にある悲哀の念に焦点を合わせ、それを基点とすることでソウルフルなエネルギーをほとばしらせたのである。

このレイのヴァージョンが、「アクセンチュエイト・ザ・ポジティヴ」でヴァンが「ユー・アー・マイ・サンシャイン」を取り上げるに際して意識されているのだと思う。

レイとヴァンの間には

レイ・チャールズとヴァン・モリソンの間には浅からぬ縁がある。

以下ここもWikipedia英語版のレイの項目、そしてやはりWikipedia英語版の “Songwriters Hall of Fame” (ソングライターの殿堂)の項目、そして“Songwriters Hall of Fame”のサイトに掲載されていることをもとに記してみよう。

ヴァンは2004年に刊行されたローリング・ストーン誌No.946の企画 “100 Greatest Artists of All Time.”の “No. 10: Ray Charles”の項目に寄稿している(現在以下のアドレスで閲覧できる)。↓

そこで彼は、初めてレイの音楽と出会ったのが当時の西ドイツに駐留していたアメリカ軍※13の放送するラジオ番組で、レイの「ホワッド・アイ・セイ」のライヴ・ヴァージョンを耳にした時のことであり、その後レイのシングル盤を買い集めるようになったことをまず記し、そしてレイが偉大な音楽家であることについて熱をこめて述べている。

Reverb(残響追加部)※13

「ユー・アー・マイ・サンシャイン」は第2次世界大戦が始まった年に世にでた曲だったが、戦争が終わり、その帰結として西ドイツに駐留していたアメリカ軍※1

↓

Reverb(残響追加部)内Reverb(残響追加部)※1

「西ドイツは1955年5月5日に主権の完全な回復を宣言し、ドイツ連邦軍を編成して再軍備を行い、北大西洋条約機(NATO)に加盟した。ただし大規模なソ連軍が駐留し続ける東ドイツを喉元に突きつけられたかたちの西ドイツは冷戦の最前線となったことから、西ドイツにも米英仏の軍がドイツ再統一の直後まで駐留し続けた。」

↓

→のラジオ放送が、ベルファストの少年にレイ・チャールズの魅力を知らしめたことになる。

そして21世紀になって80代目前のヴェテラン歌手となったベルファストの少年は、レイ・チャールズを意識しつつ「ユー・アー・マイ・サンシャイン」を歌った。

時はあたかも、東西冷戦は終わったはずだったのに火種はくすぶり続けていた、冷戦の終結とされた際の気がかりが的中、あまり見たくなかった可能性が最悪と思えるような形で現実となった、そんな最中である。

世界大戦が始まった年に世にでた失恋の歌「ユー・アー・マイ・サンシャイン」は、世界大戦が終わったかと思えば、東西冷戦が始まり、それが終わったと思えば大国同士の対立は解消する兆しがない、そんな世界の亀裂と共に歌い継がれてきた歌なのだ。

もちろん両者の間にはなんの因果関係もない。

歌は世につれ、世は歌につれ、という名台詞があるわけだが、「ユー・アー・マイ・サンシャイン」の場合、両者は関係があるような無いような、その響き合いは絶妙というかなんというか、なんとも言えないものがある。

そうしたヴァンのレイに対する敬愛のほどを知ってみると思いあたることはいくつかある。

すでに触れたようにレイがカヴァーしたハンク・スノウの「アイム・ムーヴィング・オン(I’m Moving On[ハンクの録音の表記はこうなのである。])」は、先述のようにヴァンも昨年カヴァーしたわけだが、それはレイへの深い思いいれもあってのことだろう。

あるいは、レイの1962年の大ヒット曲「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・

ユー」についてもすでに触れたが、その曲をヴァンは、1991年のアルバム「ヒムズ・

トゥー・ザ・サイレンス(Hymns To The Silence)」に収めている。アイルランドの伝承音楽を現代化する分野を代表するグループ、ザ・チーフタンズ(The Chieftains)との共演ヴァージョンである。

また、やはりレイの「モダン・サウンズ・イン・カントリー・アンド・ウェスタン・ミュージック」(Vol.1の方に)収録の曲である「ユー・ドント・ノウ・ミー(You Don’t Know Me)」は1995年のアルバム「デイズ・ライク・ジス(Days Like This)」でカヴァーしている。

21世紀に入ってからだと、これは先に触れたアルバムだが、 2002年の「ダウン・ザ・ロード」で、レイの大ヒット曲であり代表曲、彼の代名詞的な曲のひとつの

「ジョージア・オン・マイ・マインド(Georgia On My Mind)」を歌っている(収録曲中この曲だけがヴァンが作者ではなく、作者はご存知のようにホーギー・カーマイケル(Hoagy Carmichael)であり、カントリーの曲ではないが)。

そして2006年のアルバム、ヴァンがカントリー音楽の楽曲を何曲も歌った「ペイ・ザ・デヴィル(Pay The Devil)」では、レイの「モダン・サウンズ・イン・カントリー・アンド・ウェスタン・ミュージック」の収録曲がやはり取りあげられていて、それはカントリー音楽史において圧倒的に大きな存在のハンク・ウィリアムズ(Hank Williams)のレパートリーとして知られ、カヴァーも多い2曲。その内「ハーフ・アズ・マッチ(Half As Much)」は「モダン・サウンズ・イン・カントリー・アンド・ウェスタン・ミュージック」Vol.1に、「ユア・チーティン・ハート(Your Cheatin Heart)」(こちらの作者のひとりはハンク・ウィリアムズ)はVol.2の方に収められている。

どちらもレイがカヴァーしていることを念頭において、ヴァンが、それをさらにカヴァーしたのだと思う。

またレイはシンガーとしてすばらしいのはもちろんのこととして、ピアニスト〜鍵盤楽器奏者としても見事な演奏を聞かさ、さらにはアルトサックスを吹くことも思いだされはする。

レイとジャズのヴィブラフォン奏者ミルト・ジャクソンとのアルバム「ソウル・ミーティング(Soul Meeting)」より↓

(レイはアンサンブルの前面にでてアルトサックスのソロを吹いてから、間髪を入れずエレクトリック・ピアノでソロを弾く)。

ヴァンがサックスを吹き始めたのは、そのことに影響されてかと思ったりもするが、これについてはそうではないようである。※14

Reverb(残響追加部)※14

Wikipedia英語版のヴァン・モリソンの項の記述によれば、彼が10代半ばの頃、ヨーロッパ系アメリカ人のジャズ・サックス奏者ジミー・ジゥフリ(Jimmy Giuffre[一般的に

なっているカタカナ表記をしないが、この綴だとこんな風になるんではないだろうか])の「ザ・トレイン・アンド・ザ・リヴァー(The Train And The River)」という曲(ジゥフリが1957年に発表したアルバム“Jimmy Giuffre 3”収録)を聞いて、テナーサックスを父親に頼みこんで買ってもらったそうなので、それがヴァンのサックス演奏歴の出発点ということになるだろう。

これはこれで、ヴァンの音楽観の視野の広さを思わせ、おもしろい話である。

だが、レイがサックスも吹くことにヴァンが強く刺激を受けたことも想像に難くない。

特に根拠もなく思うことではあるが、最初に吹いたテナーをアルトに持ちかえたのはレイの影響だったりするかもしれない。

こんな風にいくつか思い浮かべてみれば、ヴァン・モリソンにとってレイ・チャールズがたいへんに大きな存在であるのは非常にはっきりしていると言えるだろう。

そして、2003年にヴァン・モリソンはSongwriters Hall of Fameに「クレイジー・ラヴ(Crazy Love)」で殿堂入りしたのだが、受賞式でのプレゼンターはレイ・チャールズだったそうである。

受賞式でふたりは「クレイジー・ラヴ」を一緒に歌い、その録音は2007年にでた“The Best of Van Morrison Volume 3”に収められた、とWikipedia英語版にはある。

ただそれ以前、2005年に レイが亡くなった直後に彼の最後のスタジオ録音のアルバム 「ジニアス・ラヴズ・カンパニー(Genius Loves Company)」がでたが、レイと音楽界のスターたちとのデュオ集である中に1曲だけライヴ録音が入っている。それがヴァンとの「クレイジー・ラヴ」なのだ(ある時点で加えられたボーナストラックかもしれないが未確認)。これもやはりその受賞式の際の同じ録音だと思う(ヴァンの “The Best of Van Morrison Volume 3” が手もとになく確認できてないが)。

レイの「ジニアス・ラヴズ・カンパニー」に収められているライヴ録音↓

といった具合のつながりがヴァンとレイの間にあっての、ここでのカヴァーではある。ただ、それでも何故「ユー・アー・マイ・サンシャイン」なのかという問いは残ってしまうのだが。

確かにレイのヴァージョンは発表当時シングルカットされヒットしてはいる(先に触れた「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー」の次の次のシングルカットであり、ポップチャートでは7位まであがり、R&Bチャートでは1位になっているのだが、恥ずかしながら私はレイに、この曲の録音があるのを今回聞くまで知らなかった)。

しかし、先に記したように2枚のLPになった録音群の中においては、ソウルフルな仕上げ方が異色であるのは大きいにせよ、あるいはこの30年間のヴァンのアルバムを今回聞いて、やっと私が気づいたように、ヴァンが純カントリーの曲を歌うことは充分ありえることなのだとしても、レイの歌った曲をカヴ

ァーするなら他にいくらでもと考えることはできるだろう。結局これについてはアルバムの他の曲について考えてみる必要もありそうである。

#ヴァン・モリソン #VanMorrison

#レイ・チャールズ #RayCharles

#1950年代のR &B #ソウルミュージック

#カントリー音楽

#ユー・アー・マイ・サンシャイン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?