『折れたポール』(関西篇)Vol.1 国道25号"非名阪"の景色

非名阪との出会い

"非名阪"って特別なの?

三重と奈良の県境に架かっていた(旧)五月橋と、奈良県側に経っていた錆び錆びの国道標識(おにぎり形+茶色く錆びる=焼おにぎり)の光景が象徴だった国道25号の非名阪区間。

非名阪という表現は、25号には「名阪国道」というバイパス(自動車専用道路)があり、その旧道にあたる道路の国道指定が外れていないことから来る。

「25」という国道番号に、3桁国道でも問題視されるような狭い区間が連続するため、そんなギャップが興味を惹き付けてくる。

名阪国道は写真右上に通っていて、その側道区間

(2021年8月14日 撮影)

左折すればセンターラインで区切られた2車線道路だが、25号は直進する

(2021年8月14日 撮影)

私が初めて訪問したのは、3年前のこと。

その頃はまだ旧五月橋が解体工事中でその姿を見ることができた。だけど、"焼おにぎり"は真っ先に撤去されていた。

「旧道探索というジャンルに足を突っ込むのがもう少し早ければ…」と後悔しても、時は帰ってこない。だけど、そこから色んな旧道を見ているとあることに気が付いた。

非名阪って特別じゃないんだ

名阪"酷道"の歴史を知りたくなった

名阪国道がただの自動車専用道路ではないと言うことは、結構前から分かっていた。でも、初見で「無料の高速道路」感覚を抱くことは仕方ないと思う。

(三重県亀山市 2022年5月29日撮影)

(三重県亀山市 2022年5月29日撮影)

ナンバリングは「E25」。青看板の矢印には25号の表示がある上で大阪とある。この写真の地点が名阪国道と非名阪区間を含む本線との分岐点で、しばらく重複して道の駅「関宿」の先で路線自体が分岐する。

(三重県亀山市関町 2022年5月29日撮影)

(三重県亀山市 2022年5月29日撮影)

"バイパス"という表記もなく、単純に25号が大阪方面を指していて、その上に「E25 名阪国道」となある。しかし、国道1号沿いにあるランプから25号に合流すればその道路は名阪国道である。

関で分岐する旧道との完全な棲み分けがなされていると読み取ることができる。大阪方面へ行くには1号ではなく名阪国道が最短となり、わざわざ狭い旧道を走り抜けるのは趣味や名阪国道が急な通行止になったときぐらいだろう。

名阪"酷道"と表現をしたが、誤字ではない。

「酷道」とは、国道でありながらダートや狭隘など道路状況が悪いことから、「国(こく)」を「酷(こく)」と文字って表現した造語である。そして、非名阪は「25」という国道番号が付されていることで、酷道のなかでも一躍注目された。

住宅街を直進する方向が25号となっている

(2021年8月14日 撮影)

新品に更新されないところを見るに、通行量は極めて少ないと思われる。

(奈良県山添村 2021年8月14日撮影)

新旧が大型車付きで横並び比較できる瞬間を捉えた

(奈良県奈良市小倉町 2021年8月14日撮影)

20年以上前から色々な方が訪問され、記録がネットに沢山残されている。風景はほとんど変わっていないように見受けられる。

名阪国道は悲願だった

名阪間の主要幹線道路は国道1号や名神高速道路しかなかった。名阪国道開通が1965年であり、それ以前の国道1号の道路状況を調べてみた。

この先大津方面は鈴鹿峠を越えなければならない

(三重県亀山市関町 2022年5月29日撮影)

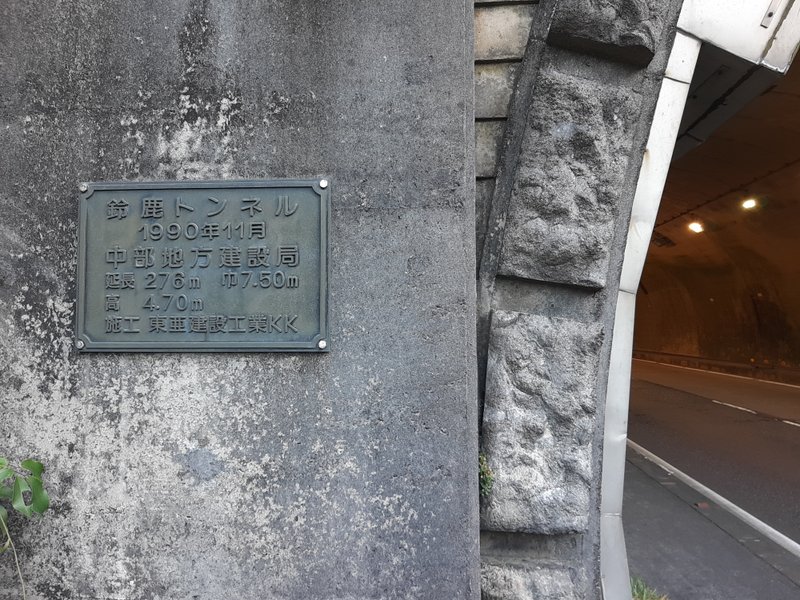

東名阪道・名阪国道亀山ICから先の国道1号は、滋賀県甲賀市への県境越えで鈴鹿峠という難所があった。

1978年に第一大滝橋、下り線トンネルを含む第1期工事が完成。この時点で名阪国道開通から13年が経っていた。1928年竣工の鈴鹿隧道は断面不足で段々と増える自動車交通を捌ききれなくなり、先行事業として新たにトンネルを掘削したと言うことだろう。その後1983年に麓の沓掛地区(現在の沓掛交差点付近)から第一大滝橋付近まで下り線が開通。最終的に上り線の拡幅整備が終了したのが1990年のことである。

(滋賀県甲賀市 2022年11月5日撮影)

(滋賀県甲賀市 2022年11月5日撮影)

(三重県亀山市 2022年11月5日撮影)

この先国道1号は、琵琶湖湖南地域や京都を経由して大阪府へ入る。バイパス整備も遅れているため、亀山市から天理市まで70kmを一気に駆け抜けられる名阪国道の開通は、交通の流れを一気に変えた。

名阪国道がある上に、新名神高速道路が開通したことで鈴鹿峠バイパスは開通から30年で交通量は激減。

千日道路の今

国道25号が辿る亀山→伊賀→山添→奈良→天理というルートは、国道1号よりも短い距離で大阪方面とアクセスできる画期的なものだった。

1963年1月、4月から1000日で開通させることが決定し、通称「千日道路」と呼ばれるようになった。

73kmの間に29のICがあると言うことは、2~4kmの間隔で設置されていることになり、高速道路の設置間隔約10kmの半分以下となる。あくまで国道25号バイパス、地域住民の生活道路として、遠回りの1号、狭い非名阪を通らなくてもよくなる通過交通の利便性を向上させるために作られたということだ。

1965年の開通は、暫定2車線。

1000日で現在のような4車線道路を開通させることに無理があったのだが、そこから半世紀以上にわたって現在も建設は終わらない。

短工期で完成した名阪国道は勿論大きな貢献を果たせる存在にはなったが、至るところに欠陥が発生していたのだ。

目の前には国道369号が通る

(奈良県奈良市針町 2021年11月30日撮影)

バリケードなどもないから容易に侵入できてしまう

(奈良県奈良市針町 2021年11月30日撮影)

その象徴が、奈良市にある針IC。

現在の針ICを出て国道369号を右折、徒歩で数分のところに面白いものが残されている。

色褪せた公団ゴシックで「名古屋 Nagoya」と書かれた緑看板、異常気象時の通行規制についての青看板、通行禁止車両の誤侵入防止の看板、対面通行を示す標識などそのまんまを見ることができる。

実は、合流車線の短さが課題になっていた名阪国道のなかでも、針ICはほぼT字に近い進入で、加速車線などない危険な箇所だったという。

名阪国道が完成した時代は旧建設省、2001年の中央省庁再編で国土交通省が誕生した。看板ポールに貼られている「国土交通省」の文字は、少なくとも2001年までは現役だったことを示している。

1980年に4車線開通してから、平均スピードはアップしたに違いない。制限速度は60km~70kmでありながら、実際ははるかに上回る速度で流れている。

そんな状態の道路に合流するのに、加速が不十分であっては事故の原因になる。

そしてもう1箇所、伝説のΩカーブにあった上り線側の高峰SAにも行ってみたかったけど…。

2009年3月31日に閉鎖されて今は下り線側のみになっている。その理由は針ICと同じだが、条件的にはこちらの方が早く閉鎖されていてもおかしくはなかった。

暫定2車線時代の1969年に設置され、40年間貴重な休憩施設として利用され続けていた。しかし、上り急勾配ど真ん中で加速車線なしの超危険箇所だったという。

(奈良新聞2009.3.11記事より)

非名阪とはなんなのか

非名阪自体は特別ではない。

昔の国道の写真を見ると、どこも似たような感じだったりする。非名阪の珍しさを生み出したのは、名阪国道1000日での建設だったと思う。

旧道の状態から考えるに、拡幅事業としてバイパス整備を行うより、新たに1本の自動車専用道を開通させた方が簡単だったのだろう。

名阪国道建設の大きな目的は最短ルートで名阪間を結ぶということ。完成してしまえば通過交通は旧道には流れては来ないし、ICを多く設置することで地元車両の利便性も高くなった。

バイパスが自動車専用道路であるため、旧道である非名阪区間の国道指定も継続している。そして名阪国道という劇薬の登場で非名阪区間の改良の必要性はなくなり、昔のまま残されているのではないか。

直接見ることができる、昔の国道の姿。

まさにそれだと思う。

完結

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?