【完結】『生態人類学は挑む』——混迷する21世紀に、人類文化の深淵を辿りなおす

いつもご愛読いただきありがとうございます。

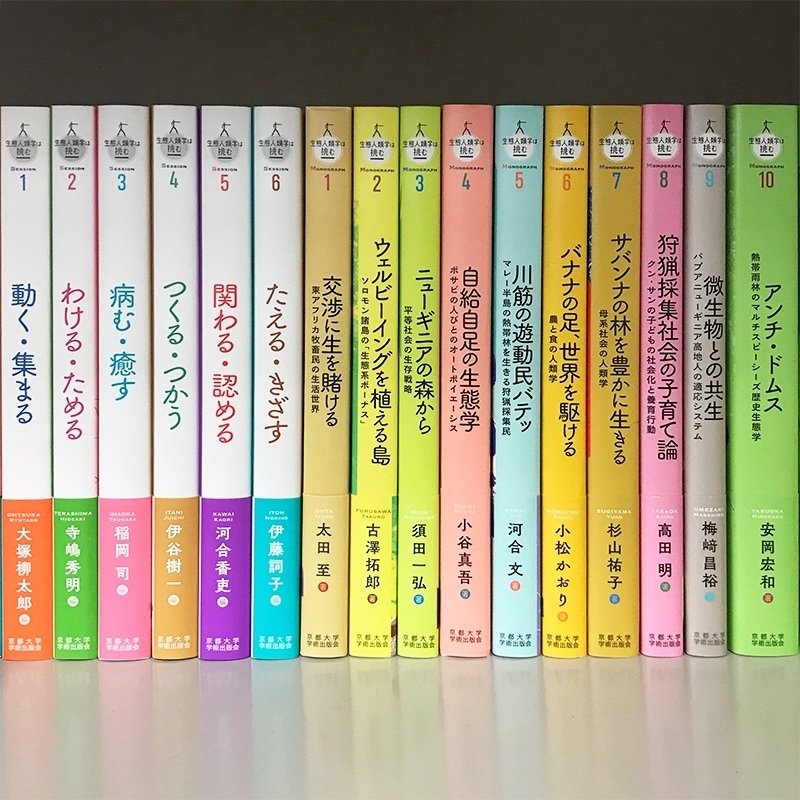

『生態人類学は挑む』シリーズは刊行開始より3年を経て、今年の春、無事完結を迎えました。読者の皆様、編者および著者の皆様に心より感謝申し上げます。

◉『生態人類学は挑む』シリーズ概要

近代以降の枠組みでは捉えきれない社会へと飛び込み、あらゆる知見を駆使して多様性の根源に迫る……その最新の成果を伝える16巻シリーズ。多彩な研究者たちが一堂に会し、横断的アプローチ6巻(SESSION)と、民族誌10巻(MONOGRAPH)を刊行。文明として混迷を深める21世紀の世界に新たな地平を示す。

\推薦します/

⚫︎ <人間>という概念の総点検——大澤真幸 氏

人新世の中のコロナ禍、そして破局を予感させる気候変動。これらの危機を克服できるかは、私たちがほんとうの意味で〈新しい日常〉を確立できるかにかかっている。以前の日常へと復帰するのではなく、真に新しい日常を創造すること。

そのために必要なのは、〈人間〉という概念の総点検である。人間とは何か。人間にはどんなポテンシャルがあるのか。人間には何ができるのか。人間の変わらぬ本質とは何か。人間にはどのような可塑性があるのか。

こうした問いにストレートに答えてくれる学問がある。生態人類学だ。自然環境の中を生きる動物としての人間とそれぞれの文化の中で特定の生活様式を営む存在としての人間、これら両面をともに視野に入れた学問だ。

⚫︎人間の生きざまと知恵を綴る——山極寿一 氏

情報通信テクノロジーとグローバル化による世界の一元化は人間に幸福をもたらすのか。そんな問いが広がる中、確かな答えを与えてくれるのが生態人類学の視座である。50年以上前に日本で産声を上げたこの学問は、地球の多様な自然に息づく人間の生きざまと智慧を若き研究者たちの新鮮な体験によって綴ってきた。

その蓄積は、人間が動き、集まり、対話することで作ってきた社会の本質を教えてくれる。私たちが抱える現代の混迷と未来の課題が今明らかになる。

⚫︎混迷する時代への羅針盤——斎藤幸平 氏

グローバル資本主義は「人新世」を生み出し、いまや文明を破壊させるような危機的状況に直面するようになっている。さらなる経済成長と技術革新だけでは、現代の複合的危機を乗り越えることはできない。むしろ、自然と文化の相互作用に焦点をあて、人間と自然の共存・共発展の未来を描くためには、人間中心的な西欧文明で周辺化され、抑圧されてきたケア、再生産、贈与の実践から学ぶべきではないか。徹底したフィールドワークに依拠した本シリーズの研究が浮かび上がらせる多様な人間のあり方が、混迷する時代への羅針盤になるに違いない。

================

S E S S I O N

================

================

M O N O G R A P H

================

▼シリーズ詳細ページ

▼京都大学学術出版会 近刊一覧

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?