連れていかれる牛

【油彩 F15キャンバス】

神奈川県愛川町にある服部牧場に行ったときのこと。たまたま一頭の牛がトラックに乗せられる瞬間に出くわした。素人目から見ても牛が嫌がっているのがわかったけど、牛はロープで引っ張られ小便を漏らしながら運ばれていった。それがこの絵のモデル「連れていかれる牛」である。

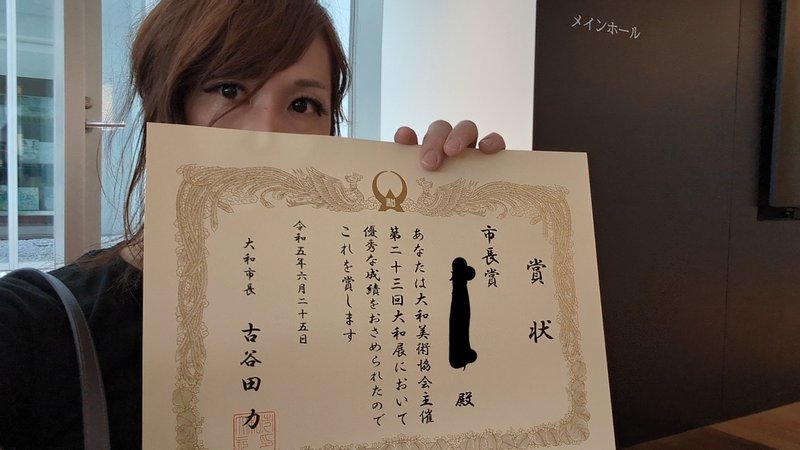

この絵は第23回大和展で市長賞をいただいた。

賞をもらうのは嬉しい。わたしは美大もロクに出てないし、専門的な美術教育を受けたわけでもないので、そういった美術賞には縁がないと思っていただけに素直に嬉しかった。

講評は以下の通りとなる。

乳牛ではない一頭に赤い番号札が付けられています。出荷される牛のうらめしそうな視線がとても心に刺さります。

トラックから降ろされたスロープを紐に引かれながら暫し抵抗の眼。

命を育て、その命を搾取する人間の業の深さを牛に語らせる構図が見事です。

力強いデッサンで可能と成った表現だと思います。

絵自体は短期間で描き上げたもので、そこまで深く考えてはいなかったけど、牛の目は納得いくまで何度も筆を入れた。講評でも評価されたようにあの眼が生きたと思う。

牛はなんか好きだ。いつみても不思議に思うのは、脚の細さだ。あの巨体をよく支えていられるな、と感心してしまう。牛は胃が4つあるので、体もでかくなければいけない。

牛は反芻しながら草を食べる。食べた草は時間をかけて4つの胃で順番に消化される。チャットGPTに質問したらこんな答えが返ってきた。

なぜ牛は胃が4つあるの?

牛や他の反芻動物には、植物質を効率的に消化するための特別な胃が4つあります。これにより、草食動物が難消化性の草や他の植物材料を効果的に分解して栄養を取り入れることができます。以下、4つの胃の役割について簡単に説明します。

砂嚢(ルーメン): 最初に食物が入る部分で、ここで微生物(細菌、原生動物、真菌など)がセルロースを分解します。牛はこの微生物に依存して草を消化しています。

網(レチクルム): 砂嚢と密接に関連しており、食物と微生物の混合物をさらに処理します。ここで、部分的に消化された食物は小さな粒になります。

小袋(オマソム): ここでは、水分とその他の不要な物質が取り除かれます。食物の物理的な消化がさらに進行します。

第四胃(アボマス): これは我々の胃に最も似ている部分で、ここで最終的な酸による消化が行われます。

消化に悪いのに草を食べる理由は?

牛が消化に時間のかかる草を食べるのは、彼らの進化的な生態や生理的な特性に基づいています。

利用可能な資源: 野生の環境では、草は豊富に存在し、常に利用可能であるため、反芻動物にとって安定した食料源となります。そのため、これらの動物は、草やその他の植物材料を効率的に消化するための適応を持っています。

セルロースの存在: 草にはセルロースという難消化性の化合物が多く含まれています。セルロースを効果的に分解できる微生物を持つ反芻動物の胃は、この難消化性の食物を効果的に利用するための進化的な適応と言えます。

エネルギーの取得: 草や植物材料は低カロリーであり、十分な栄養やエネルギーを取得するためには大量に摂取する必要があります。そのため、牛や他の反芻動物は一日の大部分を食事に費やしています。利用可能な資源: 野生の環境では、草は豊富に存在し、常に利用可能であるため、反芻動物にとって安定した食料源となります。そのため、これらの動物は、草やその他の植物材料を効率的に消化するための適応を持っています。

このことから、牛は草に合わせた体に進化してきた、ということになる。人間は火を使うから消化にかかるプロセスをかなりショートカットしている。牛に野菜炒めを食わせ続けたら、胃は四つもいらなくなるのだろうか?

この牛はあのあとどうなったのかはわからない。この前食べた焼き肉の中にいたのかもしれないけど、そんなのは確かめようがない。

ただ、絵の中での時間は牛舎と荷台の間で止まっている。

きょん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?