「僕は日本に帰れない男だから」 731部隊員に命を救われた祖父のシベリア抑留記

「正也さんが昔のことを手記にまとめたから送るね」

親戚から突然そんな知らせを受けたのは、大学を卒業し4年が経ち、仕事に忙殺されていた頃でした。

祖父の正也は、酔うとギター片手に「シボネ~」とルンバを歌い出す、おしゃれで陽気な人でした。寝るときは必ず窓際に眠り、その脇には竹刀を立てかけて眠る、男気溢れる人でもありました。

昔の事は語りたがらなかったのにどうしたんだろう…

そう思いながら手に取ったものの、その時の私は「シベリア抑留」について歴史で習う以上のことは知らず、「戦争って、過酷なものなんだなぁ」という、今考えても恥ずかしいくらい稚拙な感想と共に机の奥深くにしまい込んでしまったのです。

そして数年が経ち、元気だった祖父がだんだん枯れるように静かになり、天寿を全うした頃、ふと思い出し手記を机から引っ張り出した私は衝撃を受けました。

「今の自分と変わらない年齢の祖父が、こんなにも過酷な体験をしていたなんて…生きて帰ってきたのは奇跡だ…」

中でも衝撃的だったのが、祖父を身代わりになって助けてくださった方がいたことです。

「殿村さん」

下の名前は記されておらず、殿村さんとだけ記されていました。

731部隊の部隊員だったそうです。

殿村さんがいなければ、祖父は生還していないし、私も生まれていない。

ご本人にお会いできる可能性は極めて低いかもしれないけれど、そのご家族や関係者の方に会ってみたい。そして、心からのお礼を言いたい。

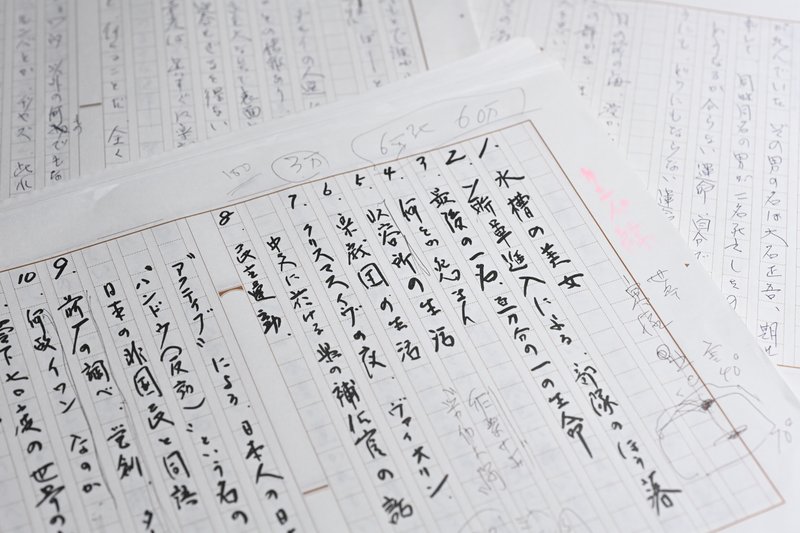

そんな思いで、ここに祖父の手記を記します。

晩年本人が記した物なので、文章に乱れがあったり、適切ではない表現が含まれているかと思います。そのあたりを含みおき読んで頂けますと幸いです。

ナホトカの汀にて

石丸 正也

あゝ海

突然に視界が開け、そこに海がある。まるで湖のように、しづまり返った、潮の香も無い海が、静かに縹渺としてそこにある。

何千粁も連なる極寒の大地の果て、そのシベリアの東の端、ナホトカ。

あゝついにこの港に来た。そして何と何十年ぶりに見る海よ。

その海の名は日本海。

何をか怨まん

伝令が走りこんできた。

「兵隊が騒いでいます。殺してやるとか、何とか云って。すぐ行ってください」

伝令が言ったその部隊のその部屋には、15、6名の兵と、酒瓶やらその他が雑然と乱れている。

一人の青白い顔の、酒に酔った半白眼の上半身裸の男。その男に向かって他の全員が酒瓶を振り上げたりして、すさまじい殺気が満ちている。

「どうしたんだお前たち」

突然侵入してきた上官に対する、普通に見せる敬意の態度も見せず、大柄の兵はどなるようにして言う。

「どうしたも、こうしたもあるもんか。俺たちは天皇を怨む―と言ったら、この野郎せせら笑いやがって」

「何かさっぱり分からぬ。天皇がどうのとか…もっと分かりやすく説明しろ」

今夜は、8月15日。

そう、昭和20年。天皇の終戦の勅令のあった、その日だった。

中支派遣軍として、中支の漢口市に司令部のあった部隊は、本土防衛のための帰国の命令を受け、今年の3月下旬より大移動を開始したのだった。

夜行軍でこの志那大陸を縦走すること数千キロメートル、7月中旬にやっと北京郊外に到着。そこから汽車に乗り、この満州へ、7月末に現在の四平街の町へと到着したのであった。

それから1週間、8月7日。

満州北満の国境を突破して、ソ連軍150万の大軍が進行してきた。

その満州には、関東軍60万、戦線は南方にあり、一応不可侵条約もあり、手薄なこの北方戦線は日本軍を一気に殲滅すべく大戦車隊を中心に攻撃してきたのであった。

中支から4か月もかけて入満したこの部隊には、もちろん戦車もなければ、対戦車砲や、対空中戦用の武器もない。しかし、世界最精鋭の歩兵と言われ、いまだかつて戦闘に敗れたことのない神国、天皇の軍隊なのだ。

しかし、一戦も交えることなく、ついに勅令が発せられ、日本は敗戦国となったのである。

軍旗と暗号書は、連隊長以下幹部の見守る中、今日の午後焼却された。

軍旗こそ、日本軍のシンボルであり、

「この軍旗は、朕と思え」

と天皇みずから連隊長に手渡されたもの。軍人としては最高の名誉であり、かつその旗手も最右翼の軍人とされてきた。

その旗手、その最も名誉ある士官学校出の生え抜きの軍人、その若き少尉は、その焼却のあと、腹一文字に切腹していたのである。

暗号班長としての自分、中支での5年、理由は何であれ日本に帰れるというそこはかとなき勝手な夢を描き、数千メートルに及ぶ夜行軍の末、この満州に来て。あゝまたソ連と戦争かと思った。それが急転直下終戦。

あまりの目まぐるしさに頭の中は真っ白だ。

人のいきれ、酒やその肴などの悪臭に、現実に引き戻される。

「それでどうなったんだ」

「こいつが、あの旗手の切腹をだ、犬死だとぬかす。それがこの喧嘩の始まりさ。そして俺たちは、天皇を怨む―と言うと、この男はせせら笑いやがって―」

酒に酔ったその大柄の男は続ける。

「そうじゃねえか。日本は神国だ、神の国だ、いざとなったら神風が吹いて、天皇が助けてくれる。天皇は神よ、だから神が俺たちを助けてくれる。それがロスケがごときに負けてしまった。だから怨むと言った」

「そうか、お前たち、みんな本当に天皇を神だと思っていたのか」

「なにを―」

その男は立ち上がり、さっきの矛先を、その青白い男からこちらに向け、

「なんだ、お前もこの男と同じようなことを言うじゃねえか。お前もか。あの腹を掻っ捌いた旗手も、やっぱり犬死―と言いたいんだろう」

4、5名が立ち上がり、物凄い殺気で迫ってくる。

「よし、わかった。お前たちの言っていることはすべて正しい。そして―」

とあの青白く悪酔いの全員の殺気の標的となっている男を指さし、

「その男の言うことも正しいかもしれん。今日は日本が負けた日だ。皆でゆっくり考えよう。酒はいくら飲んでもいい。しかし俺たち、勝とうが負けようが皆日本人だ」

しかし、そのような話には耳もかさぬ男たちは、

「やい、テメエの相棒が来たぞ。くそ悔しかったらそのどてっぱら、かっさばいてみろ」

するとその青白い顔の男は、なんと手りゅう弾を取り出す。

一瞬、全員がひるむ。

「―なあにハッタリよ。あいつがそんな度胸があるかってんだ」

するとその男、その手りゅう弾の安全弁の針金を口にくわえて引き抜き、そのゲキシンを壁の柱に強く叩きつける。

シューと音を立て、赤い炎が噴き出てくる。

「うわー」

部屋全員の悲鳴にも似た叫び、それが爆発するのに3秒、その爆弾の威力を全員よく知っている。叫ぶ。

「伏せろ」

もう逃げる時間の余裕はない。

「土間へ投げろ」

とまた誰かが叫ぶ。その男は、まるでスローモーション映画のごとき動作で、その火を噴く鉄の塊を投げる。

その瞬間、大音響が全身、血を吹きながら、それでも倒れもせずその男は立っている。

生死の境

12月も終わりに近く、今日は冬至か、南の原始林の上にある小山の上に、昼近くになって太陽が昇る。

あゝ、母なる太陽…と思えど、その色は黄昏のごとく黄色く、その直射日光に当たっても全然暖かくないのだ。

ゆっくり五メートルほど昇り、驚くべし、そのまま右へ横滑りするではないか…

10メートルも滑ると、そのまま下へすーっと沈んでいく。

シベリアの原始林、完全な無風状態であり、松の木はまるで杉の木のようにまっすぐ20メートルにもなり、その松の木以外は雪、また雪。砂のようにさらさらの雪。この世の中にただ雪と松の木のみの世界―零下30度の世界にいる。

真っ赤に燃える焚火に当たり、思いは越し方へと向かう。

あの終戦の日、軍旗や暗号書を焼却したこと。

絶大な権力と、その神がかりの権力をふるっていた師団長や連隊長はいつの間にか姿を消し、あとで聞けば特別飛行機で日本内地に逃げ帰ったと言われるが、残るは在満60万の下級将兵のみ。

進駐してきたソ連兵に、あえなく武装解除され、これ神国の精鋭と言われた将兵は、見る影もなき捕虜になり果てていたのだった。

大河黒竜江、シベリアを東西に数千キロメートルにわたり流れ、日本海の北端に到する大河。一年の大半は氷に閉ざされる大河。そして雪解けの大量の氷の山は、流氷となり北の海に充満する。

5年前、輸送船にて日本の土しか知らぬ兵として、上海の港にて初めての他国、志那大陸の土を踏みたる思い。

その大陸を数千キロメートル縦断して、満州に初めて足を踏み入れた感激。

そしてまた、まさかのソ連領、この黒竜江を渡ってシベリアの大地に足を踏み入れるこの感想。

その黒竜江を渡る船上から、各人は今まで隠し持っていた武器、手りゅう弾、拳銃、その他を投げ捨てる。これで本当の武装解除だ。

再び貨物列車に乗る。そして淡い希望は完全に消える。列車は西に向かって走るのだ。

しかしどうすることができるのだ―我々は全くの無力。精神も肉体も、何一つ自由はない。

世界最大と言われる淡水湖、バイカル湖からこのシベリアを東西に流れる大河、黒竜江が北上し、その北端にある小都市人口10万の町チュランに到着した。

この黒竜江の南岸は、かの南米アマゾンにも匹敵する松の木の原生林。太古からその原生林こそがこの地区の資源でもあり、大いなる資産でもある。

この町を本部として、日本の俘虜3万人は30以上のラーゲル(収容所)に分散される。我々は500名。499名でもなく、501名でもなく、まったくの500名。その本部から歩いて3日目に到着する。

その収容所、作りは皆同じだが、約4メートルの高さの丸太をそのまま並べてあり、すなわち杉の木の丸太を隙間なく一列に並べたものである。

間口150メートル、奥行き200メートルのその中に、丸太をそのまま積み上げたような建物、その相当永く人の住んでいなかったその補修に1か月以上の月日が流れた。

早11月に入り、零下30度にもなり、この地区が黒竜江沿線の一番北にあたり、最も寒い地区と言われた。

この収容所の4メートルの高さの松丸太の塀の四角に監視の小屋があり、まさか脱走する者もいない。

いや、脱走不可能であろうが、この収容所に隣接して警備兵の詰所及び居住棟がある。

「ヘイ、いつダモイ(帰国)か」

とその警備兵に問うと、必ず指3本出して

「ダモイ、トウキョー」と言う。

来年3月のダモイか…仕方がない。どうせ冬はナホトカの港も凍って、船は出入り出来ないのだ。零下30度でも、ペーチカをじゃんじゃん炊いて、来春まで我慢するか。

零下30度のこの国は、住民皆冬ごもりをして、じっと屋内で冬眠でもするのであろうとの想像は見事に外れたのであった。

冬こそ、あの杉のように20メートルにもなった松の木の本番であった。

12月1日から伐採作業開始。作業は朝8時から夕方5時まで。昼食の1時間の休憩を除いて8時間。

この国は共産主義の理想の国。すべて合理的に、計画的に、そして有無を言わさぬ厳格さを以てノルマというものがある。

100名が100日間その作業をした平均という、即ち誰もが遂行可能であるべき結果の価値であり、1万種以上のノルマが定められているーという。

労働者は、働く権利があり、義務ではない。

ノルマを遂行すれば、それに相応の報酬が与えられ、幸福な生活が約束され、人皆欲するものを受け取り、この計画経済の社会は人生のユートピアを具現する―と。

そういう大そうな、ご立派な国で権利である労働を1日8時間厳然と行う。

その作業所が収容所から4キロメートル以上もあったことが、あの大悲劇の始まりであった。

防寒帽、毛皮のコート、野球のグローブのごとき防寒手袋、防寒靴、この姿でもし日本で100メートルも歩いたら汗ぐっしょりになる。

零下30度の雪が凍った、その道を4キロメートルも歩く。

始めは1時間で歩いた。半月もすると、まるで屠殺所にひかれる羊の群のごとく、2時間近くかかる。

あの労働の権利を有する作業開始は、午前8時から。それゆえについに4時起床、5時半にラーゲル出発。2時間近くののろのろ行軍の果て現地に到着してすぐ焚火だ。

2時間ものあの姿で歩いて、体が暖まるどころか…そして8時には、カンボーイ(監視兵)のダワイダワイ(仕事をしろ)の声に追い立てられての伐採なのだ。

20メートルにも杉の如く延びた松を切り倒し、5メートル57センチ、6メートル57、4メートル57、と切り分け、枝や葉は全部焚火にぶち込み、燃やしてしまう。

ノルマは2人で12リーユベ半(12.5平米)。大体1日で約20本位の木を倒し、切り分けるのである。

この収容所500人の俘虜の隊長は元大隊長、陸軍少佐の唯一の40歳代の彼は、毎日の如く、収容所警備隊長である、その飢えたシベリア狼のごとき面魂の所長に呼び出される。

「貴下の部下の兵は、なんたることか全員仕事せず焚火ばかりへばりついて、これは作業サボである。我が国は労働は権利であり、如何なる者もこの神聖なる労働に対してノルマを必ず遂行する。作業サボは最悪の犯罪である」

「ノルマ不履行者は、食糧を20%減ず、ノルマ遂行者に120%与えよ」

労働と食糧の少なさに飢えに飢えたその飢えは、その餓鬼地獄は、ずーっとシベリアにいる間中続くのであるが、毎日呼び出し怒鳴りまくるが、全然好転せず、それどころか全員益々疲労困憊している。

「作業サボは労働大隊送りとする」

その労働大隊とは、この地から数千キロメートルも北のツンドラ地帯にあり、平均零下40度、時には70度にもなる地球上最も冷却な、地球の寒極と言われる地区である。

この地に生まれ、寒さに慣れたソ連人でさえ震え上がるというその収容所から、ほとんど生還不可能と言われる、最も重犯罪者の最後の流刑地であるのだ。そこには、地下資源として、石油と天然瓦斯が生産されている。

全員ノルマどころか飢えに飢え、それに往復の雪道、見上げればなんと真上に北極星が…日本のそれは、そこはかとなきロマンがあり、瞬いているのだ。

ここはそれの果ての果てまで凍り付いているのか、それはまるでアニマルの牙の如く、瞬きもせず。

正月3日間は休みとする。それゆえに12月と1月の日曜を作業し、その3日に充当、しかし3日間シベリアに入った最初の正月の3日間、相変わらずの燕麦と黒パンの食事で、全員泥のように寝た。

そして正月の後、再び伐採の作業開始、最初の犠牲者が出た。

その骨と皮となった若者は、朝起きてこない。それが発端であったか、毎日毎日―。

ああ、これがかつては世界、最精鋭と言われた神国日本陸軍の末路か。

何と1月末までに136名が消えていた。本部の病院行きを含めて、現地死亡者67名。

死ね!!死ね!!皆死んでしまえ。

しかし俺は死なねえぞ。たとえ最後の1名になっても。

救いの女神が2月1日、中佐の階級のその女医、全員身体検査の上、作業停止三か月。

死神は雪と共に去りぬ。

6月、あの万年雪もほとんど溶け、山野には何と草が生えだしている。

世の中には、松の木と雪しかなかった。ああ、この大地に。

そして驚くべし、ある日その大地に、赤紫黄…とあらゆる美しい色彩に彩られた花が山野を埋め尽くしているではないか。

その脅威の花の絨毯は、なんとその生涯を一週間で終わる。

365日の中の7日間で、1週間の美の祭典。

その夏、隣のラーゲルから150名が合併された。そのラーゲルでは、冬の間の死者はなんと2名しか無かったと。作業場がラーゲルのすぐ近くにあった―と。

冬を過ごした我々のラーゲルは何と67名も死亡し、本部の病院送りも相当の死者が出たという。

この国の、労働に対する規約ともいうべきその忠誠心。毎日8時間労働は厳として守り、如何なる理由があろうともそれは絶対に遵守すべきもの。

朝8時から午後5時までの労働、そしてノルマは必ず成し遂げ、それによって全国民は、皆一様に幸福に生活ができるのだ。

その為、極貧の民は餓死の境をさまよったとか、現在はこの共産制度のおかげでかくも幸福なのである―と。

まあ、あの冬を思えば、今年は全く極楽よ。作業にも慣れ、一応ほとんどノルマを十分にこなせるようになっていた。

しかし相変わらずの飢餓状態。一応生きているのだから、決して少ないはずはないが、その配給の燕麦と黒パンの生活。

それに凄まじいホームシック。何と6年兵はもう8年も祖国から見放されている。

あゝ海が見たい。山が見たい。

2週間に1回は行われる演劇は、土曜の夜、夕食後大食堂で開始され、中には本物の役者もいた。

照明の消えた部隊の中幕、突然耳をつんざく怪鳥の叫び、電の光飛び交い、重々しくボレロの局が流れる。

ウォッカの酔い

この部屋は、チュランの町の、日本人俘虜の本部、2000人余の収容者のいるラーゲルの特別棟、即ちソ連側から特別配慮された特別棟なのだ。

ダモイが始まり、30余のラーゲルから逐次この本部へ移動し、1列車300人単位で東に向かう。

今年の5月勇躍、この本部に来た時、前の団員がダモイで半数減少したのでぜひダモイの決定あるまででよいから、と楽団に入り、バイオリン演奏者となった。

劇団は約10名、役者のプロもいる。楽団は6名で、ピアノ、アコーディオン、バイオリン、マンドリン、ギター、それに手製のドラムの6名。

曲は半分は日本の流行歌と言われたもので、専属歌手も2名。その他、昔演奏したことのある曲を楽譜に書き、編曲して練習する。

2週間に1度、土曜の夜大食堂で上演。

今夜が今年最後の、しかも樂劇団合同のバラエティ。幽冥狂騒曲を打ち上げたところなのだ。

一応大成功。観客の興奮も凄まじかったと思う。樂劇団全員が喜び合い、そしてお休み…と散っていく。

5、6人が残り、ピアノ弾きの殿村、非常にハンサムな元軍医中尉だった彼は、とっておきと言ってひと瓶のウォッカを取り出す。

何しろ俘虜であり、重労働で飢えの生活。アルコールなど3年間、全然考えもしなかった。

たった一杯で猛烈に酔う。

殿村さん。あなたは不思議な人だなあ―

第一にあの営門、ソ連兵の詰めている営門をフリーパスで出入りしている。

第二に我々の楽団演奏に必ずターニャという美女が見に来ている。

「そりゃ僕が医者で、この収容所長の子どもの主治医だからですよ。それにあのターニャは通訳。日本語上手ですよ。我々の楽団演奏を聞きに来る、音楽好きのソ連高官に対する説明役です」

ウォッカで赤くなった殿村は、深刻な面もちで続ける。

「私は学生時代、勉強そっちのけでジャズピアノを弾いていた。卒業論文に困った挙句、“リンパ腺”で格好つけたつもりだった。それがどうしたことか、満州に非常に重大な医学の研究所がある。そこにぜひ赴任すべし。

その部隊の名は“防疫研究所”。その最も軍の機密であるその部隊名は、不思議とよく知られており、そこでは人体実験、そう人間がモルモットがわりに医学の実験にされている。その人間とは、銃殺されるべきスパイである、と。

私はいままで、その話をしたことはありません。もちろん、軍の機密でありまた話したくもありませんでした。私はそのソ連に、A級戦犯として烙印され、勿論一生この地にあり、日本に帰ることはないでしょう。

話せまいというなおさら…今夜初めて話します。私が赴任して、初めて立ち合った身の毛もよだつ、そのお話を」

水槽の美女

真白のドームには窓が一つしかない。高窓というより明かりとりに近い、その丸窓から明るい午後の日差しが差し込み、純白のドームの壁は、それを反射して銀色に輝いている。

ドームの目に染みる白さのほか、壁にかけるべき絵画、装飾のたぐいは全くなく、床も白色の漆喰でぴかぴかに磨かれている。

このドームの中央に、様式浴槽に似た…いや、それより大きな水槽が置かれている。種々雑多な医療機器を乗せた、大テーブルの廻りに白衣の医師が5名、忙しそうに立ち働いている。

この半月球の清潔なドームは、これらの位置づけにより、手術室または実験室の雰囲気をかもし出している。

球の側面の壁が音もなく割れ、その扉…いやその割れ目ともいうべき出入口より、制服姿の2名の衛兵につれられ白衣の女が入ってくる。

瞬間、女は眩暈にも似た様子で少しよろめく。

しかし、しっかりと立ちなおり、行く千人の眼に射られる役者、舞台に赴く名優の如く毅然として立ち、水槽の下手へと歩を運ぶ

―着ているものを脱ぎなさい―

と、キャップと思しき、非常に背の高い老医は口には出さず、手の動作で命令する。

女は一瞬ためらいにも似た思いを込め、しかし最も女らしい動作でその白衣を取り去る。

―なんと白衣を取り去ったそこに何もない、全裸の女がそこにある。

髪は長々と肩にかかり、長身のその体は白く輝き、あらゆる絵画、彫刻の美の原型を思わせる。

しかしその顔は他のどの部分よりも白く、いや表情なき能面の如く蒼白となり、眼は大きく見開かれ、焦点を失いそのまま人形となっている。

水槽の中は、頭の部分と腰の部分の二か所に板が渡してあり、その上に女は上向きに横たわる。

助手とおぼしき4名の医師は、それぞれの位置につき、頭は紐で板に固定し、猿轡を口に噛し、他の助手は腰の部分も板に縛り付けるのだ。

女は何の反応もなく、そのまばゆいばかりの裸身に、各種の器具が取り付けられる。水温計を持った助手は、足元の水槽に固定し、所謂“水温計係”となる。

若い医師に体温計…大きな体温計、そう、獣医が馬や牛に使用する大きな体温計に戸惑いの様子を見せる。

そこだよ、と言わんばかりの動作で、片目をつぶり、何かおどけた仕草でその戸惑う若い医師にサインを送る。

ほとんど水につかった体、水上にあるのは頭と顔と胸の一部と、腰から太ももへと流れ行く、その分岐点。

その若い医師は、まったく慣れぬ手つきでその大きな体温計を、その女そのものの中へと差し込んでいく。

水に沈んだ女は透明な水のベールの中で、一層の白さを増し、青白く輝き、あの絵画の世界が追い求める美の極致がそこにあるのであろうか。

生命あるものの美は、やはりその人そのものであり、神がその姿に似せて人を造りしと、いずれにせよ美の極致とは、人そのもの、その姿かもしれない。

扉が開かれ、衛兵が別の水槽を引いてくる。細かく粉砕された氷が山と積まれ、そしてその氷は徐々にその美女の水槽に入れられていく。

―1分ごとに水温と体温を報告せよ―

キャップの言葉に、夢から覚めた如くその若い医師は

―はい水温18度、体温35度―

と報告する。

時間は秒単位で経過し、そして時間はまた、永遠に停止しているかのごとく。

そしてその美女は、突然猛烈に震え始め、皮膚は蒼白となり、全身いっぺんに鳥肌となる。

―水温13度、体温33度 何が始まるのだ…どうなっているのだ―

もうこの作業に耐えられない。やめてー、と叫ぶ勇気さえない。あゝ永遠の瞬間

―心臓が止まりました。

と係のものが報告する。鳥肌は消え失せ、あの美の極致と思われたその蒼白な肉体は、今はかえって赤みを増し、永遠の美しさに眠り続けるビーナスの如く。生命の限りなき美しさと尊さ、偉大さ、今そのビーナスは、決然として死を拒否し、生きている以上の美を発散し始めたのであろうか―

「そしてその女性はどうなりました」

ウォッカの酔いもさめ果てた中、せき込んで問う。

「凍死寸前をいかにして蘇生させうるかとの実験です。あらゆる手段を以て蘇生させました」

「しかし生き返って本当にそのモルモットは喜びますか」

なぜイワンなのか

収容所の俘虜の生活を一変する出来事が起こった。

年令の若い者数十名が、約2か月の訓練を終えて物凄い指導者としてかえって来たのだ。

勿論、元軍隊における階級はずっと昔に無くなっていた。が、やはり昔日の面影というか、一応昔の上官が指導的立場にあった。

しかし、指導的というより日本の古来の家族的雰囲気を、例えば、ソ連がノルマなきものには食糧の20%減をとの厳命。それを無視して全員平等に食糧を分配し、俺たちこそ本当の共産主義者だぞ―という。

この新しき指導者アクティブの面々、全員を集合させ、きまり文句のアジを飛ばす。

「いま日本は、一握りの資本家の搾取の為、全国民はコタンの苦しみに陥り、全国民疲労困憊、飢餓の極に達しているのだ。それに反し、我々は暖かきソ連の庇護のもと、豊かな生活を送っているのだ―」

この文句は何回も同じもので、まったく馬鹿の一つ覚えの如く、繰り返される。

朝、作業に出発するため整列する。ソ連の定めた時間より10分早く整列させる。零下30度の中、10分でも大変なのだ。

そして、例によって例の如くアジ演説をぶち上げ、赤旗の歌を唄えという。

「民衆の旗、赤旗は、戦士の屍をもつつむ」

何だ、昔の軍隊と同じじゃないか。全員集合させて、日本は不敗の神国だと檄を飛ばし、その上、君が代を歌わせる。

アクティブは、「反動だ、日和見だ」とすぐに烙印を押す。

日本の特高が「非国民!!」と善良な民衆に烙印を押したのと何ら変わるところがない。

朝っぱらから歌など歌えるか、と思うが零下30度、声を出すと顔の前に自分の吐く息がまるでたばこを吸った如き真白に飛び出す。

赤旗の歌を歌わないのはすぐわかってしまうのだ。

「民衆の…赤、赤」

あのねー、と耳元で誰やらがささやく。

「あ―のかわりに、ば―と云うのよ」

そうだ。アクティブは、ダモイの人選にもソ連側に取り入っているとの情報あり。これは重大なのだ。だから、最も重大な点で表面上でも、そのお偉いさんに迎合せざるを得ない。

アクティブの矛先はすぐに楽劇団にも向けられた。

「流行歌など、何たることだ。全く敗退的。ブルジョワ的、意外の何物でもない。タンゴとかルンバとか、ジャズ、これこそ亡国的音楽以外の何物でもない」

演奏する演目がなくなった。童謡のみ許され、串本節をルンバに編曲、ショショショジョジの狸ばやしを、スイングジャズに編曲して演奏。しかしこれも禁。

しかし必ず演奏を聞きに来る2、3名のソ連高官と一緒に来るあの通訳のターニャが、必ずリクエストする曲、ラ・クンパルシータとマチョッキのミレーナの曲。

その曲の演奏には、流石のアクティブも、文句がつけられない。

ソ連の楽譜が手に入る。何と心のそこでこれほど反ソ的、反共産主義的、反シベリア的であった我々にも、こんな旋律があったのかと驚嘆したのだった。

この何不自由なきとはまったく反対の国で、どうして、このような旋律、驚くべき旋律があるのだ。

しかし、楽団も劇団も、反動的楽団として消滅の運命をたどるより方法が無かった。誰もが第一の目的はダモイなのだ。

この共産主義国家は、普通の国では到底考えられないことがある。中央からの命令は断固として従わなければならない。3000名粛正すべしという命令、その粛正は誰でもいいのだ。その人が反体制であろうと、反国家的主義者であろうと全く関係ない。要するに、人数なのだ。

その命令通り3000名を揃えればよい。凄まじい恐怖が民衆に行きわたる。それが狙いなのだ。

恐怖政治により、民衆の中の「反動」即ち不平分子を粛正すべし、その地区は3000名粛正すべし―との命令。

ある朝、家の玄関のドアをコンコンとたたく。その家の主人が顔を出す。

「イワンさんですか」

「そうですが」

「そのままお出で下さい」

その「イワンさん」は、粛正された中の1人なのだ。その粛正3000人の中の1人なのだ。その3000名は誰でもよい。人数さえ3000名であれば。

その「反動」たちと言われる者は、遠くシベリアの地に運ばれ、その地にある無数のラーゲルに収容されたのであった。

ある日、そのバリトンの美しい声がした。楽団の専属歌手である彼。

「梅林さん、ついにやられました。〝イワン〟に」

「君がどうして〝イワン〟に―」

あの極北の収容所、零下70度にもなり地球の寒極と云われたあの同労大国、国境警備隊で、ソ連と実際に交戦した兵のいるという、あの収容所。

この寒さに慣れたソ連人も恐れるというあの収容所に、行く者の3000名の中の1人として選ばれた―らしい。

「呼び出され、僕の前歴、僕は実は○○だった。誰かが僕をソ連に密告したのだ。僕は拳銃で脅され、ついに書類に署名してしまった―」

その彼の嘆き、何と言って慰めてよいやら…

ところが、その彼の地獄に落ちるような悲しみが、まさかこの自分に向かって来ようとは…

その部屋は暖房が強く汗ばむほどである。机の向こうの精悍な顔のソ連将校と、その他2名の係、それにあのターニャの通訳。

「貴郎は中支で、特殊部隊にいましたね、県の。県知事補佐官をしましたね。その補佐官在任中、諜報、謀略という特務機関の部隊と交流がありましたね」

「いいえ」

「その後、暗号班長となりましたね」

何と誰が、俺のことを…何の為に。

頑強に質問に対して反論してきた。実際に特務機関などではないし、このことで、そう、あのイワンと同じ運命になったら大変なのだ。

休憩のあと、その取調官は1枚の紙を示した。なんとそれは去年末のあのバラエティの原稿。全員に配布されたものの1枚であった。

「これは貴方の作品ですね」

そうです、しかしこれは明治時代の作家の風刺小説で、それをバラエティの歌と踊りの娯楽物語にしたものです。

「しかし、アクティブからの報告で、何か反ソ的な文言が多いとか、それは認めますか」

「私は如何なる、反ソ論者でも、反ソ的文書も書いたことはありません―」

取調官は1通の書類に署名せよという。ロシア語の、何かわけのわからぬ書類に署名しなさい―というと、勿論拒絶する。

すると頭を冷やすために、他の部屋に行けという。

その部屋は10坪足らずのそれと分かる、そう軍隊でいう営巣なのだ。

戸外にぽつんと建ち、中にはペーチカはあるが、勿論火の気は全くない。

あの暑い取調室から入ってきて、少し汗ばんだ体も瞬く間に冷たくなる。

何しろ、零下30度、10分もしたらもうじっとしておられない。

その部屋の中をぐるぐる歩き回る。

部屋の中に日本語の落書きがある。

「この恨み、死んでも忘れんぞ」

やはり先客があったのだ。

ある朝、コンコンと戸を叩く。イワンさんですか?

俺も員数に入る当選者となったのか。このラーゲル3万人の内、何人目のイワンか。

あゝこの俺を売ったのは誰だ。

あのバラエティを一緒にやったのは―

もう寒さというものではない、このままでは凍死してしまう。大声を出して騒ぐ。しかし、誰も来ない。

朦朧とした意識で、もう最後と思った時、誰かに抱えられ、気が付いたら先程の取調官である。

「サインをしなさい」

労働大隊行き30名はこれで揃った。零下70度のその極北の地へ。世界の寒極と云われたその地。

突然、扉を開けて殿村が入ってくる。そのハンサムな顔に笑いを浮かべて

「おめでとう。明日、君も含めて全員列車に乗ります。よかった」

「僕はどうなるかわからないと思ってた」

「いや心配ありません。内緒の話だけどあのターニャに感謝しないといけませんが」

それなら俺は、あのイワンにならずに、無事ダモイ要員に編入されたのか、何と喜ばしいことではないか。

「それで殿村さん、貴方は」

「あゝ、僕ですか。僕はですね、あの労働大隊へ行きますよ」

「あっ…まさか、貴方は僕の…」

「大丈夫、僕はどうせ日本へ帰れない男、それに医者です。あそこには、まだ日本兵が数百名いるのです。その連中の為にもいってやらなきゃ―」

それとあのターニャも一緒に行くという。

「あっあなたは」

何という、僕は馬鹿な男だったんだろう。一時的にせよ、彼を疑い、俺をイワンの員数に入れたと思った。何と…何と!

あの極北の果てに、ひょっとしたら誰かのかわりに志願して、昔の戦友たちに手を差し延べようとする。その手、その手こそ神の手なのだ。

貴方がなんでA級戦犯なのか。貴方こそ、神の手を持つ、もっとも心優しき神なのだ。

あの瞬間、防疫研究所はその機密保持のため、軍事に準備された通り、モルモットは直ちに処分、建物は大爆発してガソリン散布により跡形もなく完全消滅。

しかし、あのオエライさんは、飛行機で皆逃げてしまい、下っ端の者がその最後の処理をし、そして侵攻してきたソ連軍により俘虜となりA級戦犯となったという。

何たることだ。

あの特別機で一目散に逃げ帰ったおえらいさんこそ、超A級戦犯なのだ。

なぜ…なぜ。

ナホトカの汀にて

何と永い永い10年、中支戦線の5年、シベリアでの5年。

まるでその1つ1つが人生の寿命にも匹敵するほどの長さ。

青春という名の当てはまる年頃の中に、人の人生を二度も味わうとは。

そして短い、なんと一瞬の生命。一瞬の寿命の如く。

このナホトカに来て早一週間。我々が最後のダモイだという。

この300余名の日本人。この日本兵は帰国予定者として、新品の服を支給され、数日後に帰国船が到着するという。

10年間待ちに待った、その日が来る。

しかし、この最終地のナホトカに来て、1年以上も帰国出来ない者がいるのだ。その10名余りのこの日本兵は、多くの帰国者を送り出したら、いつまでたっても自分の番が回ってこない。

その古参の彼らは言う。

「いいか、よく聞いておけよ。死ぬほどつらいことってあるんだ」

あの輸送船のタラップの前で、最後の点呼がある。

名前を呼ばれた者は、超スピ―ドでタラップを駆け上がり、上甲板に、死んでも動くものかと座り込む。

その船を前にした最後の点呼に、名を呼ばれない者がいる。

その男は茫然として、それでも狂いもせず、またここへ帰ってくる。

「それだけじゃないんだぞ。乗船してからも危ないんだ。このシベリアの陸地が見えなくなる数時間が危ない」

高速艇が突進してくる。この輸送船に停船を命ずる。

「大石正吾、その船に乗っているはずだ。下船して、この艇に来たれ」

誰も応答しない。じれた高速艇から

「しからば、直ちにナホトカ港へ帰港せよ」

上甲板の帰国予定者の之、日本兵が騒ぎ出す。

その時、1人の日本人が走り出し、船の先端から海へ飛び込む。

高さ数十メートル、高さだけじゃない。海は氷が解けて開港して数週、まだ零度に近い寒さなのだ。

収容所の中の、ある戸袋の中に、1人の男が死んでいた。

その男の名は大石正吾。期せずして、同姓同名の男が2名死亡したのだ。

目の前の海、港から遠く離れてはいるが、この静かな、まるで湖のような汀に立ちて、父を思い、母を思い、弟妹を思う。

その湖水をくみて、口にふくむ。

あゝこの海、日本海。その海の向こうに祖国がある。

あとがき

暗い海の向こうに、点々と漁火が見える。堤防のコンクリートは生暖かい。

そうだ、ここは日本なのだ。

祖国なのだ。

帰国して早3か月がたっているのだ。

10年ぶりに舞鶴港に到着したとき、あまりの嬉しさに踊り上がって乱舞したであろうと思ったのに、まるで無表情なデクの棒の如きであった自分の姿。

それが3か月経って、やっと平常心が戻ってきたのか。

あ―俺は自由だ。そうだ、自由だ。

涙がとめどもなく流れ出す。

自由だ!自由だ!!

流れ落ちる涙をぬぐおうともせず、泣きに泣きに、泣いた。

石丸 正也

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?