「世間や世俗、時代を超えた〈役割〉」とはなにか――【用語集】『〈自己完結社会〉の成立』

「世間や世俗、時代を超えた〈役割〉」 【せけんやせぞく、じだいをこえたやくわり】

「例えばある種の人間は、世間や世俗を超えた何ものか、時代を超えた何ものかに対して積極的な意味を見いだすことがある。それをわれわれは“思想”や“美意識”と呼ぶかもしれない。……多くの奇人は不遇に遭うかもしれない。だが、われわれがよく知るように、閉塞した時代にあって人々の救いとなるもの、そして現実社会を変革する火種となるものは、概してそうした人々の残した“言葉”や“生き方”であったりするのである。その意味ではそうした人々は、時代と場所を超えた形によって、ある種の〈共同〉を実践しているとも言えるのである。」

「〈共同〉のための作法や知恵」としての〈役割〉の原理の一形態で、人々が世間や世俗、時代を超えた何ものかに対して積極的な意味を見いだし、何ものかを引き受ける場面で生じるもののこと。

「〈間柄〉を引き受けるものとしての〈役割〉」が、「共同行為」を実践する目の前の他者や、同時代に一般的な「世界観=人間観」に規定されるのに対して、「世間や世俗、時代を超えた〈役割〉」は、しばしばこうした枠組みとは対立する。

実際そうした人々は、周囲の期待や常識とは相容れない言動をするため、しばしば奇人扱いされるかもしれないが、そうした人々が、この世界で与えられたおのれだけが信ずるものを背負い、そこに「割りあてられた」何ものかに意味を見いだしながら生きているのだとするなら、その人は依然として時代と場所を超えたある種の〈共同〉を実践していると、あるいは〈存在の連なり〉のなかでは依然としてある種の時代を超えた「担い手としての生」を生きていると言うことができる。

こうした〈生〉の形は、〈存在の連なり〉の彼方において、同じように何かを背負い生きようとした何ものかの「生き方としての美」によって勇気づけられるとともに(例えば人が500年前の名もなき詩人の言葉にさえ心が揺り動かされるように)、自らの生き方や生の痕跡もまた、いつかどこかの誰かに届くだろう、それを祝福してくれる誰かがいるはずだ、といった「人間という存在に対する〈信頼〉」によって支えられる。

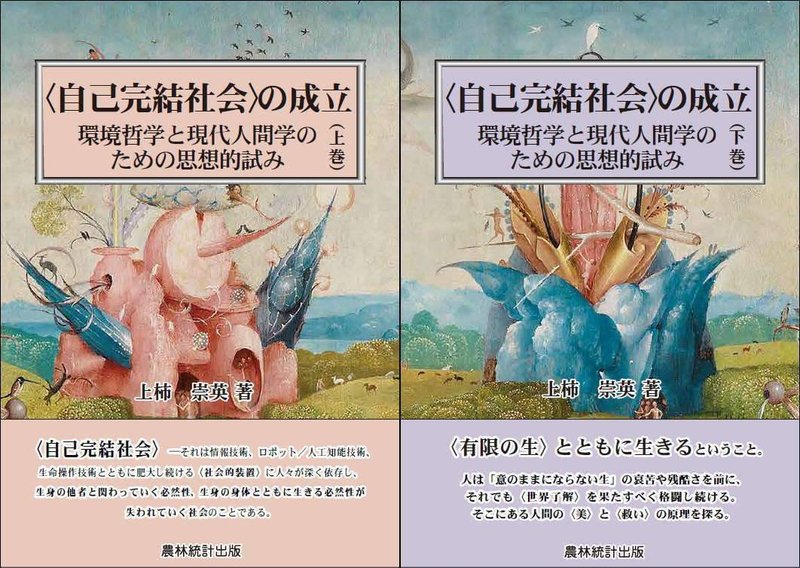

このページでは、筆者が2021年に刊行した『〈自己完結社会〉の成立――環境哲学と現代人間学のための思想的試み(上巻/下巻)』(農林統計出版)に登場する用語(キーワード)についての概略、および他の用語との関係について説明したウェブ版の用語集のnote版です。

(現在リンク先は、すべてウェブ版を借用していますが、徐々にnote版に切り替えていく予定です。