「子どもの気持ちが分からない」そんな全ての人に贈る・・・

今日は自然豊かな公園内にあるカフェまで。

緑に囲まれた公園のベンチに座りながら、

風を感じて読書を楽しむ。

これもまた、

自分への大事なご褒美です♪

子育てほど難しい仕事はない。

筆者は、つくづくそう思います。

子育てに比べてば、

会社に勤めて与えられた仕事をこなしている方が、

よっぽど楽だと思います。

会社ももちろん人間関係が大事。

ただ、基本的には自分が努力して経験を積めばいい。

そして、周囲にいるのは、

皆「常識」のある大人たちばかり。

ある程度空気を読んで行動しますし、

こちら側も行動を予測して動くことができる。

対して、子育てはどうでしょうか。

子どもを育て始めたときは、

親はその経験値がゼロに近しい。

そして、

完全に行動が予測できない子どもと

終始向き合いながら、

自分の精神も安定させていく必要がある。

人間が最も試されるときだと感じます。

もし、子どもの気持ちが分かったのなら・・・

何を求めているのかが想像できたのなら・・・

より子どもファーストで

寄り添った子育てができるかもしれません。

今回は、

「子どもの気持ちが分かるために」

そんなテーマで、

記事を書いていきたいと思います。

この記事はメンバーシップ仲間である

ムーンスターさんとのコラボ記事です。

最後まで読んでいただけるとうれしいです。

子どもの気持ちは分かるのか?

子育てがなぜ簡単ではないのか。

なぜ、精神を揺さぶられるのか。

それは、未知のものへの不安や恐怖が

人間にはあるからだと考えています。

現代は、より合理的なことが求められ、

タイパ、コスパなんて言葉も生まれている。

「AをすればBという結果が得られる」

という方程式的な考えをする人が

増えている気がします。

では、子育てはどうか?

これは方程式とは真逆であると言っていい。

型に当てはめようとすればするほど、

予想外の行動が増えていくことになります。

そうなると

「自分はだめな親なんじゃないだろうか・・・」

そんな思いが沸いてくる。

誰しもがそうなって当然だと思います。

そのような中でどうやって

親の精神を安定させていくのか。

精神や心の在り様というものは、

そう簡単には変わるものではない。

変えるきっかけをつくる答えの1つが

「知識」

だと、筆者は思っています。

知識で子どもの心が分かる?

発達凸凹の子どもたちをみているとき、

行動の意味が分からない行為を見かけたとき、

極めて分析的にその行為を観察します。

それには、

幾つもの視点をもっている必要がある。

すなわち知識です。

ある程度の発達段階、脳科学、

そういった知識がなければ

行動の意味を理解し、

精神を安定させて子どもに接することは困難。

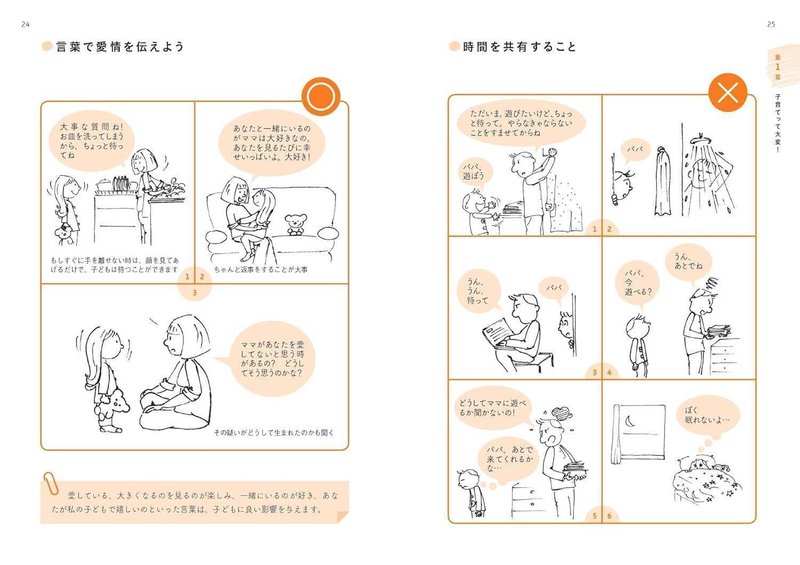

『子どももママもハッピーになる子育て 子どもの気持ちがわかる本』

というタイトルの本があります。

フランスで25万部売れ、

全世界16ヵ国で翻訳されている本。

この本は極めて分かりやすい。

行動時の子どもの気持ちを

子どもが代弁して語ってくれている。

その発達段階で何が起きているのかを

脳科学的にも説明してくれている。

そして、適切な対応も。

例えば・・・

「あれほしいーーー!!」

といった

「かんしゃく/感情の爆発」

といった行為について。

子どもの心の内はこのような思いなのだと

子どものイラストが話してくれています。

ママ、ぼくの脳と体の中は台風みたいに

グルグルしている。

ママ、お願い、このグルグルした台風を止めてよ。

助けてほしいから、ぼくはもっと叫ぶよ・・・・・・・。

ママがダメって言うと、ぼくはもっと逆上する。

わざとしてるんじゃないの。

いろいろな刺激のせいで、

ホルモンが体と神経にいっぱいになっているから、

叫んだり、泣いたり、地面を転がったり、

頭をぶつけたりするんだ・・・・・

この「ダメ」という言葉で抑制が効かない理由。

脳科学や発達段階的には、

どのような分析なのでしょうか。

様々ある中のいくつかをピックアップします。

まだ自分の行動を抑制できない

4歳未満の子どもの脳内では、

衝動(行動する、どこかへ向かう)の分野と

抑制(行動を控える、止める)の分野が

まだうまく接続していません!

それを確認できるこんな実験があります・・・

子どもの脳は否定が苦手

何かをしてはいけない、と言うことは、

それをさせるヒントを与えることになります。

「あめを食べちゃダメ」と言われると、

子どもは「あめを食べなさい」と

言われたように受け取り言われた通りにします。

あなたを怒らせないように。

だからこそ、

『「ダメ」ではなく「ストップ」と言う』

といった適切な対応が載っている。

そのような事例が何十にもわたって

解説されている。

ただ、知識を得ただけではまだ不十分かもしれません。

子育てに対する

根本的なマインドを学ぶことも

子どもの心を理解するために必要でしょう。

子どもの心を理解するマインド

児童精神科医の佐々木正美さん。

彼女はまさしく、

子どもの心を理解するプロフェッショナルです。

そんな彼女の子育てに関する

幾つかの言葉を載せていきますね。

子どもは親に反抗することもありますが、

反抗とは、

自分が相手にどれだけ受け入れられているかを

確認している行為であり、

同時に自分が主体的な行動ができることを

確認しようとする行為です。

子どもは依存と反抗をじゅうぶんにしなければ

自立できません。

子どもの依存と反抗を「我慢しよう」とは

思わないでください。

草花の好きな人は、どんなに手がかかっても、

草花に「いますぐ咲きなさい」なんてムリをいわず、

ただ大事に手をかけて、

花が咲くのを楽しみに待ちます。

金銭で物を買い与えるより、

天塩にかけて育ててください。

手をかけすぎて子どもがダメになるなどということは

けっしてありません。

子どもののぞみ通りに手をかけすぎたから、

子どもがダメになるなんてことは

基本的にありません。

要求していないのに、水をやりすぎたり、

肥料をやりすぎてはダメですよ。

手作りの手のかけかたをしてあげてください。

一番の基本になるのはスキンシップです。

まさに手塩にかけて育ててあげてください。

「いい子」とは大人にとって

「都合のいい子」のことです。

いい子だからかわいがるのではなく、

かわいがるから本当のいい子になるのです。

しっかりと主張しているにも関わらず、

どこか、子どもへも親へも

慈愛に満ちた言葉で語ってくれていると感じる。

心が洗われる思いを抱くとともに、

大きな子育ての方針となるマインドを

授けてくれる。

子育てをする親にも、そんな、

大きな心の拠り所となる存在が必要なのです。

教師が語る子どもの心の理解

佐々木正美さんの主張のように、

教師の世界でも

教育を植物に例えられることがよくあります。

教育は

「菊好きの菊作りになるな」

という話です。

花を見事にそろっているように咲かせたいため、

余計な枝を切り落としていく。

つまり子どものエラーのようなものも削っていき、

いい子にいい子にしようとするということ。

これは、確実に失敗する。

そうではなく、

「百姓の野菜作りであれ」

というのが教育の根幹となる考え。

大きいもの、小さいもの、

不揃いであったとしても全て大事に育てていく。

大根は大根、人参は人参のまま、

美味しくなるように愛情をかけて育てる。

つまり、

子どもがもともともっている良さを

引っ張り出すということです。

子どもを変えようとするのではなく、

その子が自ら変わろうとする

自己成長の意欲を引っ張り出す。

ここまで語ってきたことと

共通するものがありますね。

ムーンスターさん×子どもの心の理解

note界でも、

子どもの心を大切に大切にしているクリエイターがいます。

その1人がムーンスターさん。

自身の子育てを振り返り、

色々な分野の記事を織り交ぜながら発信しています。

ムーンスターさんの記事を読んでいると、

「ここまで子どもの心を大切にするのか」と、

頭が下がる思いになります。

例えば、以下の記事。

予約当日、歯医者に向かう車中、

娘「今日は定期検診?」と、聞かれ、

私「え?矯正の相談だよ?」

伝えた「つもり」だった私は、

内心、

自分の事なのに何で忘れちゃうんだろう…と、思った。

娘はポツリと言った。

「スルーされたと思ってた」

血の気が引いた。。。

以前に、

娘さんが歯にコンプレックスがあると言い、

矯正の話題になり、

その予約を入れていたムーンスターさん。

当日になって、

矯正のことが娘さんに伝わっていなかったと発覚。

筆者であれば、

「ごめんね。伝え忘れていた」

で済ませてしまいそうなところを、

「血の気が引く」

までの反応になっている。

つまり、日頃から、丁寧に丁寧に、

子どもに予告や説明をしていたということ。

子どもを一個の人間と考えているからこそ、

子どもの意思を尊重しているのです。

そして、その態度は、

自分の子に対してだけではありません。

「無視されることには慣れてるから」

衝撃的な言葉が耳に入り、

胸を締め付け、

苦しくなった。

娘の友だちの言葉だった。

そのあと、

友だち「生まれ変わったら、何に生まれたい?」

と、話が続いていった。

友だち「俺はね、鳥になりたい」

思わず会話に入った。

私「何で鳥になりたいの?」

友だち「義務教育もないし、自由だから」

私「空を飛べたら気持ち良いだろうねー」

娘さんの友達の言葉に胸が締め付けられ、

思わず彼女の心の声を聴こうとする。

誰に対しても、

優しく大切にする心をもっていて、

相手を尊重しようとする。

そんなお母さんの背中を見れば、

娘さんは相手の心を労われる

優しい人に育っていくでしょうね。

まとめ

ここに書いてあることはあくまで一例。

その子どもが

何の特性をもっているか、

どのような性格なのか、

家族構成はどうなっているのか、

家族の気質や特性はどうなのか・・・

などなど、

状況によって子育ては千差万別に変化します。

だから簡単ではない。

そして、

どのような子育てにも通じる、

原則を押さえた上で、

後は目の前の子どもをじっと見て、

「何を欲しているのか」

と行動の裏の気持ちを感じ取っていく。

しかし、

なかなかご家庭だけでは

しんどい部分も多分にある。

フィンランドのように、

1つの家庭に専属保健師がつくような

公共サービスがあればいいなと思いますが・・・

今いる人たちで、できることをやって、

共に支え合っていくのが大事ですね。

note界でもぜひ、支え合いましょう!

この記事が、

良かった、楽しかった、

ムーンスターさんを応援したい!と思われた方は、

ムーンスターさんの記事に、

スキ、コメントをしてくださるとうれしいです!

共育LIBRARY×メンバーシップの仲間のコラボ記事は、これからも発信していく予定ですので、楽しみにしてもらえるとうれしいです♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?