フィルムのデジタルデュープをしてみた

どうも、大林京太郎です。

今回はフィルムのデジタルデュープをしてみてかなりいい結果が得られたので、その解説をしていこうかと思います。

デジタルデュープとは何ぞやという話は省略します。

デジタルデュープをするにあたって揃えたもの

まずはざっと紹介します

デジタルカメラ

100mmマクロレンズ

LEDライト

黒い発泡スチロール2個(かさ上げ用)

レリーズケーブル

ブロアー

手袋

乳白アクリル板

ネガキャリア

水準計

三脚

仕事柄ほとんどのものは所持していたので、ネガキャリアのみ購入しました。

レリーズケーブルはわずかなブレが怖かったので念のためです。

無い方はカメラ内のタイマーを使ってもいいと思います。

ブロアーと手袋は必須かと思います。

ネガに指紋がつくのを防ぎ、ネガの埃を除去するためです。

LED、乳白アクリル板、発泡スチロールはネガの下から光を当てるために使用します。

LEDの上に直接乳白アクリル板でも良かったのですが、少し離した方が綺麗に光が当たると思い発泡スチロールで高さをかせぎました。

水準計はネガとカメラが水平になるようにセッティングするために使います。

俯瞰で撮影するためカメラ内水準系は当てになりませんし、カメラ・土台どちらも計りたかったので水準計を使用しました。

今回購入したネガキャリアはネガの反りを防ぎしっかり固定しておくための道具です。

Xでフォロワーさんがいいものを教えてくれました。

実は将来のデュープを見越してネガキャリアだけ先に購入しております笑 https://t.co/UkIFMcTfee

— 本間 恭介 / Creative Director (@marksbranding) May 8, 2024

セッティング

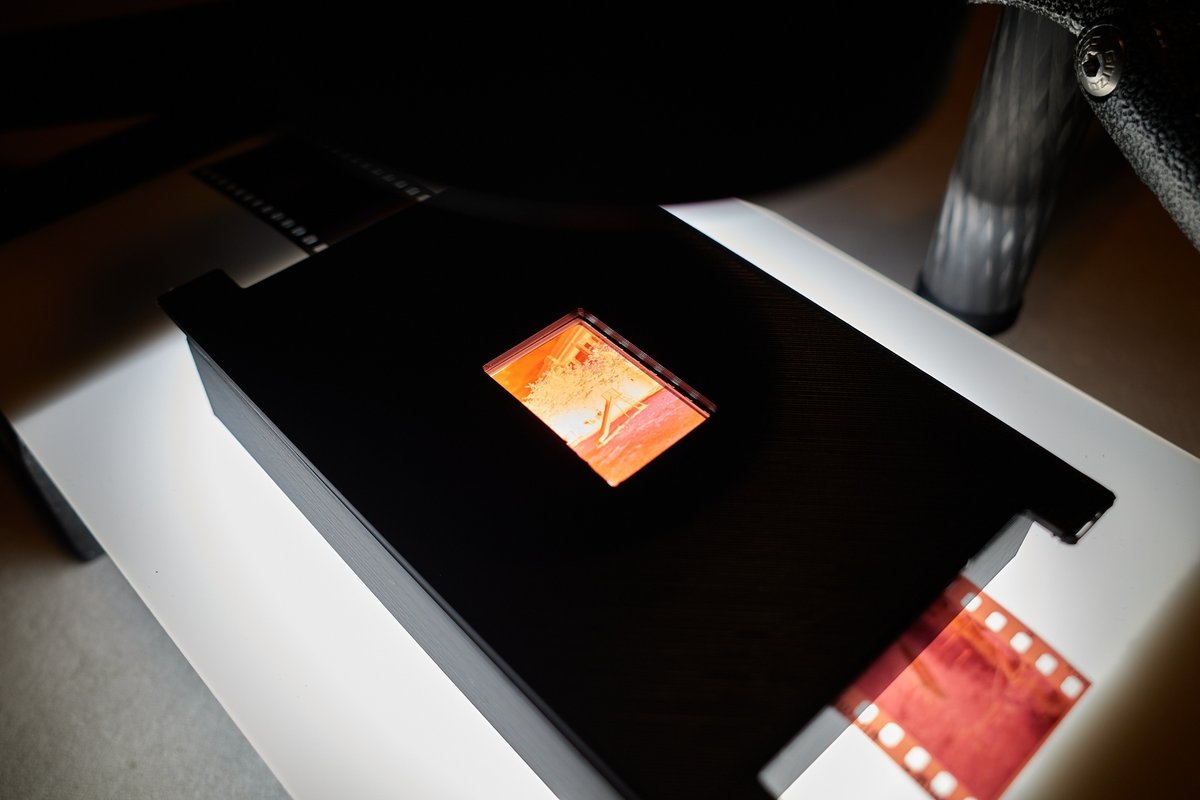

下の写真はデジタルデュープをするセッティングの様子です

このように土台を設置し、下にLEDを入れられるようにしました。

所持している三脚は足がかなり開くので低位置から撮影できましたが、あまり低くできない三脚の場合はテーブルなどで土台を高くする必要があるかと思います。

カメラと土台の水平を確認しているところです。

撮影した画像は後処理もできますが、めんどくさいので最初にしっかりと合わせておくことをお勧めします。

ここまで準備できたらネガの撮影です。

外や部屋の明かりがあると撮影する時に光が混ざってしまうので、撮影する時はできるだけLEDの光だけにします。

ネガをセットしたところです。

ネガキャリアがあればこのようにまっすぐセットできます。

細かい埃がついていると後処理が大変なので、できれば毎回ブロアーで綺麗にすることをお勧めします。

カメラの設定

データは後で編集するので、RAWで撮影します。

ISOは100、f値は8、シャッタースピードはLEDの明るさに合わせて訂正露出に合わせてください。

編集時にWBを合わせるので厳密な設定はいりませんが、できるだけニュートラルに設定します。

僕はLEDを5000kにして、WBも5000kにしました。

一度撮影を始めたら設定は撮影中は一切変えません。

レンズはマニュアルフォーカスにして合わせます。

こちらも一度撮影を始めたら撮影中は一切変えません。

いざ撮影開始

まずは編集時にWBを合わせるためのサンプルを撮影します。

フィルムの端の部分(後で真っ黒になるところ)が写るように撮影します。

場所は適当で大丈夫です。

そのあとはバンバン撮影していきます。

このように画面に収まるように撮影します。

後でトリミング、傾き補正をするのでその辺はあまり気にしなくても大丈夫です。

編集ソフトでの処理

撮影が終わったら編集ソフト上で作業します。

僕はcapture oneで行いましたが、Lightroomでもメーカー純正ソフトでも同じようにできるかと思います。

画像を取り込んだら、まずは最初に撮影した写真を表示します。

そうしたら、WBのスポイトツールで端の部分をクリックします。

するとこのように色が変わるかと思います。

ネガ自体の茶色の部分がニュートラルグレーになりました。

このWBの設定をすべてのデータに適応(コピー&ペースト)します。

全データに適応したら1枚1枚編集していきます。

上の画像は余計な部分をトリミングした後のものです。

これはcapture oneに限った設定ですが、僕はできるだけデジタルカメラの特性は消したいのでプロファイルはAdobeのDNG File Neutralにしました。

LightroomであればAdobe標準に当たると思います。

ネガ反転

ネガは色・明るさともに逆になっており、これを反転する必要があります。

いくつか方法がありますが、僕が最もいいと思った方法をご紹介します。

まずはトーンカーブの項目を開きます。

どのソフトにも「レッド」「グリーン」「ブルー」があると思いますが、その3種類とも上の画像のように右下がりに配置します。

そうするとこのように実際の色味に変わります。

このままではコントラストが低すぎるのでもう一手間加えます。

上の画像のように、両端のポイントをヒストグラムを見ながら色情報がある部分まで移動させます。

これを「レッド」「グリーン」「ブルー」3種類ともに行います。

かなりいい感じになってきました。

まだもう少しコントラストも彩度も低いです。

RGBのトンカーブをS字にして彩度も上げました。

この辺はお好みで。

各パラメーターも微調整を行いながら仕上げたのがこちらの写真です。

かなりいい!!!

僕はブルーのトーンカーブをやや左に寄せることで好みの感じになりましたが、各々調整段階で試行錯誤して好みを見つけても楽しいと思います。

正直1枚を仕上げるのにも時間がかかるし、トータルでかかる手間も多いです。

それでもお店からもらったデータよりも好みに仕上がりましたし、なんと言っても写真により愛着が湧きます。

ぜひ皆さんもデジタルデュープを試してみてはいかがでしょうか?

それではよい写真ライフを!ちゃお

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?