中国 商標審判部による「欺瞞的」の適用の分析

国家知識産権局商標局評審部は、7月21日付、2020年度の商標出願の審判結果に対する行政不服訴訟の結果に関する分析報告を行い、商標局のサイトで公表した。この分析結果には商標法第10条1項(7)号「欺瞞的」の適用についての分析が行われているので、仮訳で紹介する。

2020年の商標法第10条1項(7)号(絶対的拒絶理由:欺瞞的性格、特徴や産地の誤認、以下、第10条1.7項という)での行政訴訟の敗訴事件数は100件、その内74件は拒絶復審の敗訴であり、約半数は絶対的拒絶事由による拒絶査定事件と、本条項にかかる拒絶査定の不服事件数は相当あると推測される。従って、審査案件の品質をより効果的に向上させるため、出願人の商標出願行為をより良く誘導するためにも、行政機関として、当該条項の適用に対してより多くの関心がある。偶然にも、北京知識産権法院は今年3月、「欺瞞的」を含む拒絶復審不服事件の審理状況を特別に公表しており、当該法院の成立以来受理した当該不服事件は商標拒絶復審不服事件総数の3.1%を占め、ここ3年の当該不服事件の審決維持率が81.3%である。

しかし、商標評審事件全体の敗訴率と比較し、この「欺瞞的」に関する拒絶復審事件の19%近くの敗訴率はこの3年間の評審事件の実質的敗訴率よりはるかに高い。統計データの違いを考慮しても、「欺瞞的」条項に関する拒絶復審事件の敗訴率が高いのは事実であり、出願人と行政機関の間、行政機関と司法機関の間で第10条1.7項に対する理解に大きな違いがあることを十分説明している。

従って、より効果的に評審案件の審理の質を向上させるため、出願人の商標出願行動に関する効果的な指針を提供するために、過去3年間の関連する敗訴事件を整理し要約したところ、以下の問題が注目される。

1)「顕著性」(第11条1.2項)条項の適用との分析

拒絶復審では、しばしば「欺瞞的」条項と「顕著性」条項が同時に適用される。特に、商標出願の指定商品に原料が含まれているときである。例えば、第17545725号の「 図+参杞鹿亀」商標の拒絶復審事件((2018)最高法行申9952号)では、第5類の「クコ、医療用栄養食品、医療用栄養飲料、薬酒」などの商品が指定されており、商標局は当該商標登録には第10条1.7項と第11条1.2項(顕著性、特徴を直接表示)に違反すると認定している。一審判決では「欺瞞的」の認定はされていないが、「単に直接的に原料を表示する」という商標局の認定を維持した。二審判決は全面的に商標局の2つの認定を支持し、上記のように原料が含まれる場合、第11条1.2項に規定する情況を構成するとし、当該原料が含まれていない場合、第10条1.7項の「欺瞞的」の情況を構成すると判断した。なお、再審で最高人民法院は第10条1.7項の認定を逆転し、係争商標が記述的表現であり、第11条1.2項のみ成立すると判断した。

類似する典型的な事件には第10926158号「魚倍健」商標無効宣告事件((2020)京行終3603号)、第14188729号「歌本」商標無効宣告事件((2020)京73行初1436号)、及び「政采雲」シリーズ商標拒絶評審事件(商評字[2018]第123383号他多数)と「供港」シリーズ商標無効宣告事件(商評字[2019]第91628号他)がある。

商標の絶対的拒絶事由は類型化されており、立法者は絶対的拒絶事由をそれぞれ異なるカテゴリーに分けている。立法者は、類型化の過程で主な特徴や共通の特徴に注目しているが、現実は複雑で多様であるため、主要でない特徴や共通でない特徴のために異なる条項の適用が交差することは避けられない。 従って、実務上、どちらの規定が適用される情況なのか区別が明確でない場合、それらの規定の類型化の根拠を明確化して、より適切な規定を選択し適用する必要がある。

「欺瞞的」条項と「顕著性」条項の違い:

まず、その性質上、第10条1.7項は登録を禁止するだけでなく、使用も禁止する禁止条項である。これに対し、第11条1.2項の「顕著性(識別力)」条項は、登録を禁止するだけで、使用は禁止しない条項である。次に、法的帰結の観点から、前者は非登録の評価が絶対的であるのに対し、後者は第11条第2項が使用による顕著性の獲得の可能性を規定していることから、相対的である。最後に、実際の使用の効果の観点から、「欺瞞的」規定で要求される誤認はより深刻な性質のものでなければならず、関連消費者に何らかの実質的な損害が生じる可能性のある誤認でなければならない。例えば、食品の登録商標出願に「硒(Seセレン:ミネラルのひとつ)」や「有機」の文字が含まれていれば、消費者は必然的に指定商品にセレンが含まれる或いは有機栽培・生産されたと信じて購入意欲を持つが、もちろんそうした表現が欺瞞的であれば、消費者の真のニーズを満たすことができないため、この種の誤認は消費者に重大な損害をもたらすのである。復審理由で真実であると抗弁する出願人が中にはいるかもしれないが、商標登録審査手続きでの問題発生を予防する価値からすると、第10条1.7項の適用は実際のところ誤認の要件ではない。従って、記載の真実性を確認することもその後の監視もできない状況で、商標登録機関としては誤認の可能性がある場合、手続きの設計意図に準じて、登録出願を拒絶する。我々が出願人に注意を喚起したいことは、第10条1.7項で拒絶されるリスクを回避するために、商標を使用する指定商品に主要な成分や特別な効果を記述しないで欲しいということである。実務上、品質と特別な効果に影響のない原料の記載、或いは品質の特徴に対して、具体的でなく、大雑把な説明をよく見受けるが、これらの記載はその重要性がなく曖昧であることから、通常、合理的な消費者は使用される指定商品に特別の期待はしない。従って、誤認されにくく、損害も当然話題にもならないのである。この情況での登録出願は、例えば、前述の「上好佳」事件と「American Standard」事件のように、「顕著性」の条項を適用して審査することが妥当である。「IWBI Well Building Standard」拒絶復審事件では、係争商標は第42類の技術研究や建築設計などのサービスでの使用が指定されており、商標審判部門と北京高級人民法院はともに当該商標が第10条1.7項を構成すると認定したが、北京知識産権法院は、“Well building standard”という記載は誤解を招くことはないが、顕著性に欠ける可能性があると認定した((2018)京73初11337号、(2019)京行終5562号)。なお、本件商標の「IWBI」は、意味を持たないアルファベット字母の組合せであり、これが本件商標の顕著性のある部分を構成していることに何ら疑問はない。一審判決はこの点を見落としたかもしれない、そのため、当局内では顕著性の審理するよう注意を払うようにした。しかし、本件商標出願人は、同じサービスに“Well building standard”商標を登録出願している。従って、当該記載が誤認を構成するのか顕著性がないのかについて、まだ検討する価値がある。 記載方法から見れば、この商標は前述の「上好佳」商標と「American Standard」商標と明らかに類似しており、いずれも商品・サービスの品質の特徴を大まかに説明するものであり、ビジネス実務でよく見られる商品宣伝の方法である。消費者は通常それを商標として認識しないだけでなく、このような記載が具体的でないため、消費者が商品の特定の属性について期待を持つことが難しく、誤認されることはない。このことに鑑み、これらの標識を禁止標識に分類するのは厳しすぎると思われる。従って、本件の審理で、商標評審部は「上好佳」事件と「American Standard」事件の裁判の考え方を尊重し、その決定に従い、第10条1.7項ではなく第11条1.3項(その他の顕著な特徴が欠ける)を適用したが、この手法がより妥当であると考えている。

以上をまとめると、「欺瞞的」条項と「顕著性」条項が同時に裁判官の選択肢に入る時、以下の手順で適用する考えを明確にすることができる:まず、係争標識は絶対に使用してはならないのか、それとも登録するべきではないのかを区別する;次に、係争標識の大量使用が登録可能性に及ぼす影響を考慮する;最後に、係争商標の使用が関連公衆に実質的な被害を及ぼすかどうかを評価する。

2)本類のある種の商品の普通名称を含む商標をその類の他の商品に使用した場合に誤認を構成するか否か

商標に顕著性のない部分が含まれることはよくあるあるが、顕著性のない部分が普通名称である場合、特に普通名称が指す商品と係争中の商標の指定商品とに一定の関連がある場合、商標と商品の間の不一致は消費者の誤認を引き起こすには十分か否か、具体的に分析をする前に、実例を見てみよう。

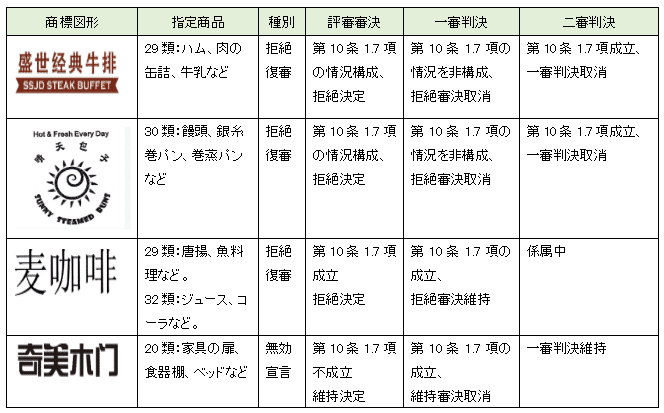

以上の判例から分かるように、この種の商標が誤認の情況を構成するか否かを判定する場合、行政機関であろうと裁判所であろうと、判断基準が不整合のため、まず行政機関と司法機関の内に不整合が生じ、そして、これら2つの手続きがあると、配列の組合せに基づき、不整合が生じるのは当然である。つまり、ここでは行政と司法の判断基準が統一されておらず、要は両者の観点に違いがあるのではなく、両者がそれぞれ明確で統一した観点を形成していないということにある。

誤認とは主に名称と現実に矛盾があり、商標が提供した情報は商品Aであるのに、実際に購入したのは商品Bであるということである。誤認しない者は、日常生活の経験がある消費者で誤って誘導されないと考えている。消費者からすると、買い物をする前に、ほとんどの消費者はまずどの商品を買うかを決め、そしてどのブランドの商品を買うかを決める。目的のない買い物であっても、相応の民事行為能力のある消費者であれば、商標が記載された商品情報から実際に購入した商品の属性を誤認することはない。改めて事業者の立場から見ると、商標が普通名称の商品は事業者の主力商品であることが多い。例えば、第20類の食器棚、家具などの商品に登録されている「 金牌厨柜」商標、第29類の塩漬け鴨肉、魚加工食品、豆腐製品などの商品に登録されている「 周黒鴨/ Zhou he ya」商標、第30類のキャンディー、砂糖菓子、ビスケットなどの商品に登録されている「 雀巣珈琲+図」(ネスカフェ)商標、第32類のミネラルウォーターなどの商品に登録されている「 可口可楽+図」(コカコーラ)商標などである。

事業者が普通名称と一緒に登録する理由は使用での惰性によるかもしれないし、主力商品を強調したいとの思いによるかもしれない。特に、主力商品が市場で一定の影響力がある情況では、広告の効果を考えているかもしれない。市場の主体は通常合理的であり、事業者の主力商品がAであるのに、B商品の情報を商標に加えることは、事業者自身の発展に有益でないため我々には想像できない。行政主管機関の視点からは、そのような商標には名称と現実に確実に矛盾があるように見えるが、前述の事業者の視点の分析によると、このような商標出願の主観的意図は一般的でかつ欺瞞的ではない。改めて消費者の視点の分析に戻っても、このような商標の使用はおおよそ誤認されることはないだろう。従って、そのような名称と現実に矛盾があるような商標が他に実質的な害をもたらすという実証があるまで、登録機関はビジネス理論に一定の寛容と尊重を示してもよく、銃口をちょっと上げると、より良いビジネス環境の形成に役立つかもしれない。

私見:第10条1項(7)号の適用はこの数年変化を続けてきたところであり、本件では「誤認混同」との違いを第11条と比較して分析している。今回の欺瞞的と顕著性の適用についての指摘は意味深く、悪意出願などから誤認混同が生じるような場合に異議や無効主張での引用する際の判断に理解が進むところである。一方、普通名称の商標と指定商品や役務での誤認混同の問題は、しばしば生じることで、日本の実務とは事情が違うことに注意が必要である。。

■著作権表示 Copyright (2021) Y.Aizawa 禁転載・使用、要許諾

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?