中国 上海知識産権法院によるGUI意匠特許権非侵害の判決(6月21日)について

2021年6月21日、上海知識産権法院(裁判所)はそのSNSを通じて、同院で初めてのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI:図形用戸界面)の意匠特許権侵害事件の裁判を下したことを公表しました。中国では、2014年5月より規則の改正によりGUI製品を含む意匠設計に対する意匠特許権による保護を開始したが、侵害事件になった事件は中国裁判文書網で確認しても1~2件と数えるほど少ない。本件では、全体的視覚効果に大きな差があり、構成も否類似であるとして、原告の全請求を棄却したと報じている。未だ判決書も公表されていないため、ここでは概要と類否判断についてご参考までご紹介します。

原告で意匠特許権者である、蘇州達家迎信息技術有限公司は2019年1月25日に国家知識産権局に「携帯電話用GUI」の名称で意匠特許出願を行い、2019年10月25日に登録(特許番号ZL 201930044419.0)が公告され、現在も有効である。当該意匠特許は、基本意匠と7つの類似意匠からなり、求人情報の紹介サイトの情報を提供するための情報検索を実行するためのインターフェイスを用途や目的としている。

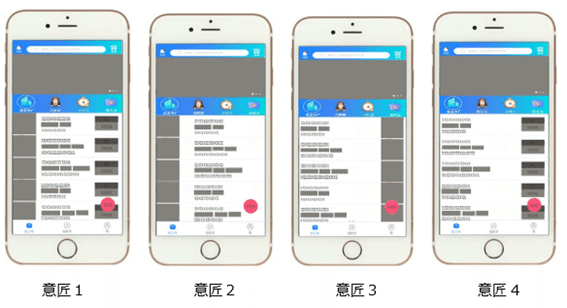

意匠の説明によると、最も意匠設計を表す図面は意匠1の正面図で、意匠1から4の正面図は検索枠、求人情報紹介枠、オプションの機能と求人情報のリストで構成されており、意匠5から8の正面図は検索枠、求人情報紹介枠、オプションの機能、スクリーニング条件と求人情報のリストから構成されている。以下の図は意匠1から4で、 意匠5から8は省略する。

原告は、被告の上海擇槽公司の小豹科技有限公司が許諾を得ずに、その小豹招聘アプリ及び小豹招聘Wechat公式アカウントにおいて、原告の意匠特許と同一或いは類似するGUIを大量に使用し、意匠特許権を侵害し、重大な損害を与えたことを理由に提訴しました。

被告の運営する小豹招聘アプリの画面は上から下の順に②検索枠、③求人情報紹介枠、④オプション機能、人気のあるスクリーニング条件、⑤求人情報リストとなっており、⑥画面の一番下には5つの固定したオプション機能が配置されている。

小豹招聘Wechat公式アカウントの画面は、上から下の順に検索枠、求人情報紹介枠、オプション機能、選択条件及び募集情報のリストとなっており、画面の一番下には4つの固定したオプション機能が配置されている。検索枠の部分は検索バーと広告が背景に表示されるようになっている。求人情報紹介枠は2列のアイコンで構成されおり、各列には5つのアイコンがある。オプション機能は4つの大きなアイコンで構成されている。これについては、残念ながら被疑侵害イ号製品が紹介されていない。

上海知識産権法院は、本件の争点はイ号製品と係争意匠特許のGUI全体の視覚効果が類似しているかどうかの対比にあると認定し、両者のGUIを対比し、被疑侵害イ号製品の画面は上から下の順に検索枠、求人情報紹介枠、オプション機能、人気のあるスクリーニング条件、求人情報リスト、5つの固定アイコンの配置と係争意匠特許の設計とには大きな違いがあると判断した。特に、

1.両者の検索枠の設計の違い;

2.両者のオプション機能枠の設計の違い;

3.求人情報リスト枠の部分でイ号製品のリストは左右の2列に対して、係争特許は3列の表示;

4.固定オプション機能の数とアイコンの形状の違い。

その他、GUIの変化状態図にも相違点が存在する。

そして、全体の観察に基づく、総合的に判断する対比方法でも両者の全体的な視覚効果には違いがあり、類似しない。

以上の判定に基づき、被疑侵害イ号製品は係争意匠特許権の保護範囲に入らないとため、原告の全ての訴訟請求を棄却するとの判決を下した。

本件のような動きのない静的GUIの意匠特許の類否判断については、北京高級人民法院の2017年の審査基準に以下のように規定がある。

「GUIの意匠の保護範囲は、設計の要点と結び付けて製品の意匠視図で確定しなければならない。

静的GUIの設計について、製品のGUI部分を主に考慮するとともに、製品の他の部分との関係、例えば位置、比率、配置関係も考慮し、被疑侵害設計の対応する事項と総合的に判断しなければならない。被疑侵害製品のGUIと特許の設計とが同一或は類似するとともに、製品の他の部分の関係が全体的視覚効果に顕著な影響を生じない場合、被疑侵害設計は特許権の保護範囲に入ると認定しなければならない。

被疑侵害設計が静的GUIの意匠を完全に含む場合、被疑侵害設計は特許権の保護範囲に入ると認定しなければならない。」

本件のような比較的構成が分かりやすいGUIでは、中国での一般的な意匠の類否判断である全体観察で類似である場合、部分対比による比較方法をそのまま適用できるとも考えられる。比較自体は直接対比方法を採らず、一般的需要者の観察能力に基づき、直接対比での判断をすることが求められている。

■著作権表示 Copyright (2021) Y.Aizawa 禁転載・使用、要許諾

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?