【模型】ビジネスはビジネスだけではビジネスにならない ~ファインモールド 1/12? 雲谷3曹

仕事はつらいもんや。

遊びでねンやでほんなもんがまんせなあかん。

言われたことをまじめにちゃんとやれば給料あたる(福井弁:貰える)んやで、なんでも我慢せなあかんのやぞ。

というような教育を子供のころから受けてきた。

私が生まれ育ったのが福井県というひどく閉鎖的で後ろ向きの県民性の土地柄だったせいもあり、また私自身の実家が縫製工場をやっていて10歳のころから毎日学校が終わった後手伝いをやっていたせいもあるが、今でいうなら間違いなく児童労働だな。

ともかくも、福井県民ほど「人生を楽しむ」ということに否定的なひとびとも珍しいのではないかと思うほどに、子供のころに抱いていた「社会人」なるものに対するイメージは暗いものだったように思う。

北陸特有の冬の重苦しい気候と破滅的に降る大雪のせいなのかどうかは知らない。

趣味を仕事にするのは間違っている。

と、いろんなひとは言ってきた。

同時に出てくるのは「世の中そんなに甘いもんじゃない」という何にでも使えるマホーのフレーズだ。

なるほどそうかもしれないと思うが、そうであるならば仕事とは単に自分の時間と労働をカネに換えるだけの交換行為に過ぎず、会社とはカネをもらいに行くだけの場所だ。

そんなものは楽しい人生などではない、生きていて楽しみがあってこそ人生だというような考え方が最近ようやく主流になるようになってきて、人間何のために生きているのかをようやく世の中が考える時代になってきた。

おかげでブラック企業も最近ではかなり淘汰されてきてまことにけっこうなことだが、今回お話ししたいのはそういうワークライフバランス的なことではない。

仕事そのものが面白いものだったらどうなるかというお話だ。

※以下は2008年6月25日の記事を転載、加筆を行ったもの

つくづく思うのだがプラモというのはもはや子供の遊びではないなということを強く感じる。

値段もそうだ。

中学生の頃現役でプラモを作っていた頃は1/35の兵隊がせいぜい350円で、月1500円の小遣いで十分買えたものだが、今では同じものが3倍もの価格になっている(タミヤ比)。

1/35の戦車などは昔は750円で、買うのにちょっと背伸びが必要な程度であったのだが、今は同じもので2000円もするのであり、タミヤの新製品にいたっては3000円から4000円もするのである。

ところが、これをあまり高いと感じないのはやはり月給取りのマネーパワーにものを言わせるからで、而してプラモ(ガンプラなどのおもちゃではなくスケールモデルの話)の需要は今や30歳代から50歳代へと完全にシフトしているといえよう。

これを象徴するようなメーカーがある。

ファインモールドという会社はインジェクションキットをつくるメーカーとしては日本で最も小さいのではないかと思われるが(社員数7名)、これがなかなかバカにできない。

タミヤやハセガワといった大手メーカーの同等品と比較すると約1.5倍も高いのだが、そのラインナップと金型技術は独特で、大手のメーカーとのすみわけが十分にできているのであり、そもそもこの会社は企業として見ても実に興味深い。

社長以下社員7名がすべて金型技術者で、設備や金型償却以外にはあまり経費もかからないであろうから収益率は悪くないに違いない。

しかもこの7名というのが全員プラモをやる人間で、市場で何が求められるかということを考える企画会議は5秒で終わるというが、なるほど自分がほしいものを言えばそれが正解なわけだ。

独特の変化球ぎみのラインナップのリスクははじめから金型の償却等の原価に見積もられていることから、大多数受けすることを考えないで済むのである。

そういうメーカーなので、普通の人はタミヤやハセガワは知っていてもファインモールドの名前はあまり聞いたことがないのではないかと思う。

プラモ業界はその大半が静岡に集中し業界内部でのメーカー同士の仲が異様にいいというのがその特徴らしいのだが、ファインモールドは愛知県豊橋市のドいなかにある。

少数精鋭で良質なキットをつくるということで地元の産業組合からもモノづくりの匠として表彰を受けるなど実にユニークな企業であるといえるが、その初期の頃のキットなどは企画の時点からユニークなことをやっている。

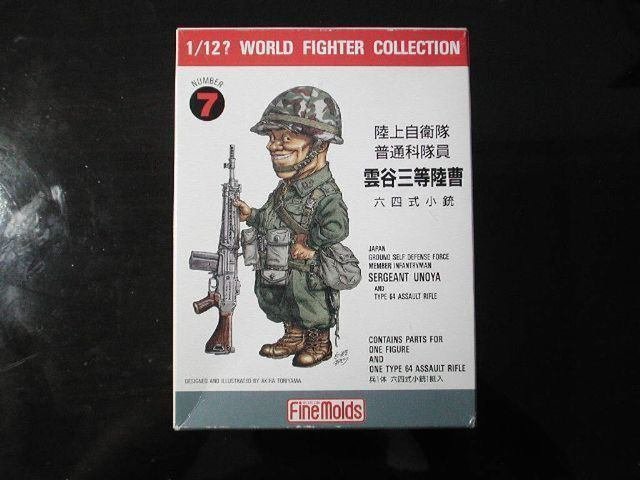

ファインモールドは今年で(註:2008年当時)創業20周年になるのでこれはその初期の頃のキットだが、1/12にデフォルメされた兵隊キットのシリーズがある。

デザインは鳥山明によるもので、組立図から何から全面協力を受けたというが、当時すでにマンガやパテント料でバカスカと稼いでいた鳥山明はこの吹けば飛ぶようなプラモメーカーの申し出に二つ返事で快諾したとのこと、なんでも社長とは古いプラモ仲間であったとのことだ。

同じように版権取得が非常に難しいというものに宮崎駿の一連の作品があるが、例えば「紅の豚」などは大手のメーカーが何社も申請してもブランドアプルーバルを得られなかったところ、ファインモールドの鈴木社長が宮崎駿を訪れた際の版権交渉はマニア話で終始して最後に「たくさん売ってね」という一言でいとも簡単に版権の使用が快諾されたという。

やはりビジネスというものはビジネスだけではビジネスにならないという好例ではないかと思う。

そういうわけで以前からファインモールドのキットについては興味があったのだがなかなか手を出す機会に恵まれず(高いから)、先日香港に在留期限更新のため出国した際プラモ屋をほっつき歩いていたら、ちょうどこのキットがあった。

110香港ドルであるから日本円で1650円、ものすごくいい値段であるが、貨幣単位が香港ドルになるととたんに金銭感覚がマヒするという隙をついて、さっそく買ってきた次第である。

箱を開けると中にはランナーが2枚とディスプレイのみ、ほかのメーカーであったらこの値段は法外といえるのだが、ファインモールドとはそういう会社だと知っているから別になんとも思わない。

なるほど古いキットだけあって金型もずいぶんヘタっているようで、バリなどもかなりでているが、普段中国のバッタキットばかり作っているのでそんなものは全然気にならない。

部品点数も少ないので、パーツの整形や合わせ目のパテ埋めをちゃっちゃと進めるとあっという間に形になる。

ともかくこの手のキットは塗装でどうとでも化けるので、この1週間ボチボチと作っていたのが本日完成した。

そういうわけで完成した。

寝る前の暇つぶしにしては結構つくり応えがあった。

モノづくりの仕事をしている以上、やっぱたまにはモノを作らなければならんと思う。

プラモといえどもいろんなことが見えてくるのである。

2023年3月10日加筆

このキットは私が高校生くらいの時にリリースされたシリーズで、ファインモールドという会社をこのキットで初めて知った。

このくらいのサイズで1000円以上もするなんてなんと高いんだろうと当時は思ったものだが、現在のプラモの相場から見ると十分安いというような値段になった。

ファインモールドの鈴木社長は福井プラホビーコンテストの審査員として来福された際に何度かお会いし話をしたことがあるのだけれども、マニアの最終形態みたいな人だなと思ったことを覚えている。

最初にお会いしたのが2010年くらいで、数か月ほど日本本社勤務だった時に福井プラホビーにこの作品を持って行ったのだけれど、まだこのキットを作る人がいたのかと喜ばれた。

そうして模型の話になり、昔の陸自の隊員のキットを1/35で出してほしいんですよね、御社の73式小型トラックに合わせるには今のタミヤの新迷彩のイラク派遣部隊セットだと違和感があるんですよ、ということを切り出したら、そうそう緑色のOD作業服で小銃は64式でね、と社長の中の何かのスイッチを入れてしまったかのようにいろんな話が飛び出してきた。

なるほど宮崎駿が豚のヒコーキの商品化を快諾したというのはこういうことだったのだなとひどく納得した。

なお紅の豚の飛行機のキット化については伝説があって、主人公の乗るサヴォイアS-21飛行艇が積んでいるケストレルエンジンだったかフォルゴーレエンジンだったか、「このエンジンでは作中の機体のカウリングに収まりません」ということで鈴木社長が宮崎駿に談判するという一幕があったのだそうだ。

エンジンがこういう寸法でこういう構造なので劇中の飛行機のデザインは誤りだ、模型ではこういう風に修正するのでよろしくということだ。

私は当時モデルグラフィックス誌でその顛末を読んだ時、天下のスタジオ・ジブリに実質的に主役ともいえる飛行機のデザイン変更を要求するファインモールドとはとんでもないプラモ会社だなと大変感心した。

結局侃々諤々の末宮崎駿が折れてファインモールドのキットの飛行機の形は一部原作と異なる部分があるが、これは鈴木社長が宮崎駿をマニア話で負かしたといういかにもファインモールドらしい逸話だと思う。

宮崎駿にしても鈴木社長にしても、それが仕事である以前にもともとそれが大好きで、結局それを仕事にしてしまった人たちだ。

こういう人たちが作り上げるものは愛情がダダ洩れになるほど注がれているもので、そこからドクドクと生み出される成果物は大変に魅力にあふれたものばかりだ。

これはカネのために定時まで我慢して仕事をしている会社員ではとてもではないが生み出すことができないもので、買った人をうならせるいい製品とは往々にしてこういう人たちが作り上げている。

きっと仕事そのものも楽しくて仕方がないに違いない。

さて、私も2016年に木工屋を起業してひとりメーカーを標榜しているのだけれども、いわば趣味を仕事にしてしまったのでいろんな意味で仕事と生活の区別がつかなくなってしまった。

おかげで仕事が楽しくて仕方がない。

企画開発から製造販売、経理まで全部一人でやっているのである意味これ以上風通しのいい事業体はないだろう。

ファインモールドは新商品の企画会議が5秒で終わるというが、工房黒坂製作所の商品企画会議は自分の頭の中で開催されるので2秒もあれば十分だ。

好きであることがなによりの原動力で、高いモチベーションがいかに生産性を上げるかということは言うまでもない。

世の中にない商品を生み出すことは簡単ではないが、少なくともつらい仕事などではないのである。

「CM-03 カメラ用木製ストック アドバンス」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?