3. 本はインスパイアする! 鈴木朖『言語四種論』 名古屋国文学会 1931

あくまで個人的な事情

1985年頃だったと思う。筆者は帰国した際、ある書物を探していた。江戸時代の国語学者、鈴木朖による『言語四種論』である。できれば、その原本を見てみたいと思っていた。当時入手できる資料は、1979年に勉誠社から出版された解説書(小島俊夫・坪井美樹解説)を通してアクセスできるだけであった。

その日、慣れない東京で(何線か記憶していないが)地下鉄の国会議事堂前駅に降り立った。階段を上ると、目前に国会議事堂が見えた。そこから国立国会図書館の方向へドキドキしながら歩いていった。入場したものの、アメリカの大学のような開架式でなく、まず申し込んで本がカウンターに送られてくるのを待つという仕組みだったため、しばらくぼんやりしていた。すると名前を呼ばれ、白い手袋をした係の方が、名古屋国文学会によって1931年に出版された『言語四種論』を渡してくれた。そして確か、紙質が劣化するのでコピーの申請はできません、と言われたように記憶している。それから、大切な部分を書写した。

実は、その頃国語学の歴史を調べていくうちに、富士谷成章と鈴木朖の業績を調べる必要がでてきていたのだ。特に鈴木の「心の声」という詩的な表現に魅力を感じていた。さすがに「心の声也」という部分を書き写すときは、緊張した! 文面の一部は、拙著『情意の言語学 ―「場交渉論」と日本語表現のパトス』に引用させていただいた。

ところで、現在、その手書きのコピー自体は、自宅を埋め尽くす膨大な資料の中にまぎれているのか、何回か絶望的に(!)試みた断捨離で廃棄処分したのか、見つからない(というより、とても探す気になれない!)。しかし今では、1826年版をデジタル化した著作の画像がインターネット上で閲覧できる。関西大学アジア・オープン・リサーチセンター(Kansai University Open Research Center for Asian Studies: KU-ORCAS)のサイトを通してである。あの日、国立国会図書館まで足を運んだことを思うと、現在の研究者は恵まれているなあ、と思う。こうして、ニュージャージーの片隅(?)で、例えば、真夜中であっても、自宅からアクセスできるのである!

本のメッセージ

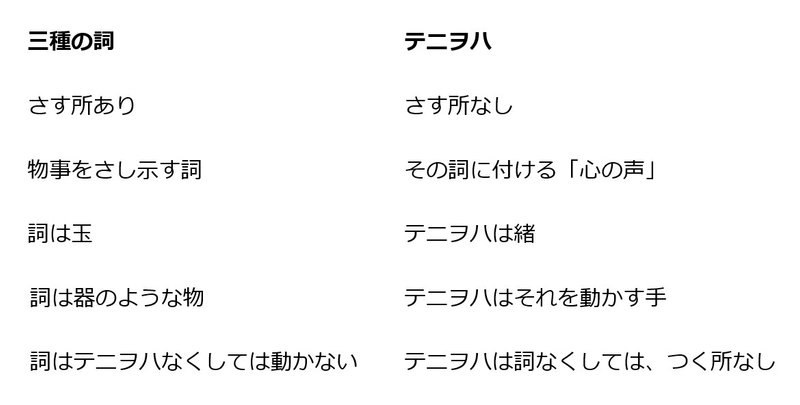

何と言っても、鈴木の著書で筆者に感動を与えたのは、「心の声」という表現である。この表現は、三種の詞とのコントラストなしでは生まれてこなかっただろうと思う。鈴木は、『かざし抄』と『あゆひ抄』で知られる富士谷成章の品詞分類に影響を受けながら、言語を四種に分けた。体の詞、作用の詞、形状の詞という三種の詞と、「テニヲハ」であり、詞には概念化・客体化の過程が含まれるのに対し、「テニヲハ」は「心の声」をあらわすとした。三種の詞とテニヲハの特徴は、次のように比較するとわかりやすい。

本がもたらすインスピレーション

本書は本と言えども、わずか十ページ前後に過ぎなかったと記憶している。本文は、漢字・カタカナ交じりで筆で書写されている。そして「心の声」について、中国語との比較も試みている。日本語のテニヲハが心を顕現するものであると主張し、似たるものが中国語にあることはあるが、テニヲハほど豊かでなく、洗練された規則もないと指摘する。そしてこのテニヲハこそが、日本語の日本語らしき特徴であると強調する。日本語のすばらしさを強調し過ぎる(?)感がなきにしもあらずであるが、言語表現を可能にする一要素としてのテニヲハが、情的な態度を伝えること、その機能と意味を美しい表現で捉えたことは忘れ難い。

鈴木は表現する主体の創造的な発話態度を重視し、そこに満ち溢れる「心の声」を大切にしていた。遠い江戸の世に、このような業績を残してくれた人物の息吹が伝わってくる名著である。

ちなみに、この心の声という思想は、modusを文の心であると考えていたスイスの言語学者バイイ(Charles Bally)を思い出させる。時代と場所と言語を超えて共鳴する物の見方が存在することを示す好例である。ある学説が人気を得たり、あまり知られないまま埋もれてしまうことがあるのが学問の世界の常であり、それによって知の潮流がシフトしていく。ただ、隠れたところに、興味深く感動的な学説が潜んでいることも確かなのである。

■この記事の執筆者

泉子・K・メイナード(Senko K. Maynard)

山梨県出身。AFS(アメリカン・フィールド・サービス)で米国に留学。甲府第一高等学校およびアイオワ州コーニング・ハイスクール卒業。東京外国語大学卒業後、再度渡米。1978年イリノイ大学シカゴ校より言語学修士号を、1980年ノースウェスタン大学より理論言語学博士号を取得。その後、ハワイ大学、コネチカット・カレッジ、ハーバード大学、プリンストン大学で教鞭をとる。現在、ニュージャージー州立ラトガース大学栄誉教授(Distinguished Professor of Japanese Language and Linguistics)。会話分析、談話分析、感情と言語理論、語用論、マルチジャンル分析、創造と言語論、ポピュラーカルチャー言語文化論、言語哲学、翻訳論、日本語教育などの分野において、日本語・英語による論文、著書多数。

くろしお出版から刊行の著書

■この記事で取りあげた本

鈴木朖[著]『言語四種論』 1931刊 名古屋国文学会

国立国会図書館の書誌情報

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?