「蕃書調所跡」(東京大学発祥の地)

(2022/8/18、写真を差し替えました)

幕末に作られた東大の源流

★ジャンル【学校】

★場所 千代田区九段南1丁目6−1

★最寄駅 東京メトロ、都営九段下駅

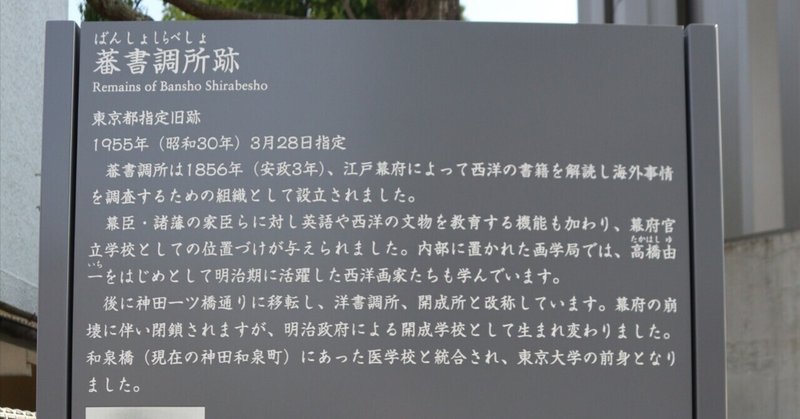

★碑文

「蕃書調所(ばんしょしらべしょ)は1856年(安政三年)、江戸幕府によって西洋の書籍を解読し海外事情を調査するための組織として設立されました。幕臣・諸藩の家臣らに対し、英語や西洋の文物を教育する機能も加わり、幕府官立学校としての位置づけが与えられました。内部に置かれた画学局では、高橋由一をはじめとして明治期に活躍した西洋画家たちも学んでいます。後に神田一ツ橋に移転し、洋書調所、開成所と改称しています。幕府の崩壊に伴い閉鎖されますが、明治政府による開成学校として生まれ変わりました。和泉橋(現味の神田和泉町)にあった医学校と統合され、東京大学の前身となりました。

★解説

現在の学士会館前にある「東京大学発祥の地」は別項で紹介していますが、ここも独立して紹介する必要があると思います。

東大の源流には様々なものがある、と「東京大学発祥の地」の項では書きましたが、その中でもこの蕃書調所に連なる歴史が最も古いものです。

案内板の場所は九段下交差点にある交番の脇、昭和館との間です。幕末には竹本正雅(たけもと まさつね)という外国奉行を務めた旗本の屋敷があり、その敷地内にもうけられました。この敷地は昭和館や九段会館、すなわち明治維新後に靖国神社用地になった場所にあったようです。竹本は生麦事件の処理などにもあたった外国通でした。

蕃書調所は、直前には「洋学所」と称され1855年(安政2年)に神田小川町に設立されていましたが、直後の安政の大地震(1855年11月11日=安政2年10月2日)で焼失し、1856年3月17日(安政3年2月11日)に改称し、移転することとなりました。改称については、それまで幕府の正統の学問所であった昌平黌を司る林家(りんけ)から、「洋学」などと呼ばず「蕃」の字を使うべきだとその地位をおとしめる働きかけが行われたといいます。

教授は幕臣以外からも登用され、長州藩の村田蔵六(のちの大村益次郎)なども教授手伝となっています。授業や研究の中心はオランダ語、英語、フランス語など

これより有料です。以下には記事全文のほか、地図、関連情報リンクなどがあります。ご購入いただく場合、この記事だけで100円お支払いいただくより、マガジン「東京23区発祥の地めぐり」全体を500円でお買い上げいただく方がお得かと思います。最終的に数百本近い記事をご覧になることができます。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?