乗り鉄☆たびきっぷでめぐる 東海のローカル私鉄と第3セクター線 天竜浜名湖鉄道・遠州鉄道

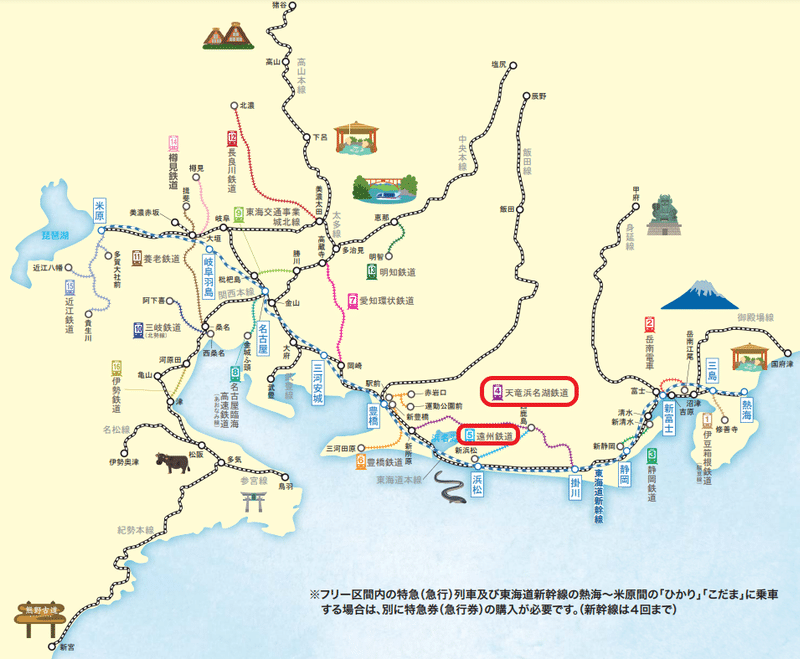

大阪に行くのにタダでは行きたくないということで、JR東海が発売している「JR東海&16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」を使い倒してきました。この切符は土日の2日間、名前の通りJR東海区間と各地の中小ローカル私鉄と第三セクター路線に乗り放題で、特急券を買えばJR東海の特急(新幹線は4回まで)乗れる。大手の名鉄・近鉄・名古屋市営地下鉄対象外。ただただ往復するだけだと元は取りにくいけど、メリットとしては使用開始当日にも買えること。

国府津が最東端だけど、国府津駅はJR東管轄なのでこの切符は購入できない。なので小田急線から乗り換えられる松田駅で購入。とりあえず初日は西へ進むのをメインに、静岡県の2路線に注力しました。

掛川まで

小田急線で新松田駅へ、松田駅でこの切符を購入、御殿場線へ。途中の谷峨駅は無人駅なのでSUICAで東京方面から乗ってくると下車できません。車掌が清算して15分くらい遅れました。そのせいでこの後の行程が1時間遅れですよ。

静岡は通り過ぎることしかないので、初めてちょっと散策してみました。駅そばは珍しいたぬきにチーズがかかったチーズそば(うどん)です。これはきつねも追加してます。

プラモデルの生産日本一(日本の8~9割)ということからこんなモニュメントが置かれています。

天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 掛川~西鹿島~新所原

天竜浜名湖線、通称「天浜線」と呼ばれる第三セクターの路線。掛川~新所原まで67.7 km。国鉄の赤字路線だった二俣線を引き継ぎ、沿線自治体が出資して存続させた。

元々は掛川から内陸の二俣町を経由して、奥三河の山をぶち抜いて岐阜県東部へ抜ける計画から始まり、途中から帝国陸軍の要請で東海道本線不通時の迂回路として浜名湖の北を回って新所原へ向かう路線として急ピッチで建設された。東海道本線全線開通から51年後、全線開通は1940年。実際に戦時中浜松方面が空襲被害にあった際に迂回路として列車が運行されているので役割は果たしている。

戦後は自動車の普及で例にもれず利用者が減少。そもそも沿線人口が少ない山側を遠回りしてるので、国鉄末期に廃線候補になった。とはいえ通勤通学の足を守るために静岡県や沿線の浜松市・掛川市などの沿線自治体が出資、1987年に天竜浜名湖鉄道株式会社の天竜浜名湖線として再出発した。沿線のローカル需要や観光需要を少しでも拡大するため、天竜浜名湖鉄道設立以降に、気賀高校前駅(閉校により現在「岡地」駅へ改名)、アスモ前(現在はデンソーに吸収されたアスモ㈱に由来)、フルーツパーク、浜松大学前(統合で現在「常葉大学前」駅に改名)、掛川市役所前、森町病院前など新駅を開業させている。

今でも静岡県内で唯一残る全線非電化の路線で、全線普通列車、全線単線、ディーゼル1両編成で運行される。ほぼ1時間に1本運行の典型的ローカル線。車両は新潟トランシス製のTH2100形、日本中の中小路線向けで兄弟のいる形式。

掛川駅は新幹線にも乗り換えできる。JRの方もこじんまりだけど、隣に三角屋根の駅がある。

掛川城は今川家から徳川家康家臣の石川家が拠点とし、徳川家康が関東に飛ばされた後は豊臣秀吉の家臣の山内一豊が城主となっている。現在の天守閣は平成になって再現されたもの。二の丸御殿は江戸時代のまま現存している。写真は別日。

天竜二俣駅が本社がある中心駅。二俣は天竜川が遠州平野に注ぎ出る交通の要衝で、信濃と遠江を結ぶ交通の要衝でもあり徳川家康と武田信玄・勝頼が争った二俣城がおかれた町。日本画家の秋野不矩の出身地であり、秋野不矩美術館は建物も藤森照信デザイン、ホンダ創業者の本田宗一郎の出身地だったりと主要拠点になっている。

天竜二俣駅は駅舎と車両基地にある転車台は文化財に登録されている。車庫や展示館もあるよう。今回時間ないので車窓からしかみれてないけど。見学ツアーなんかもやっているみたいですね。

金指駅は1964年まで遠鉄奥山線(後述)との乗り換え駅。

三ケ日はみかんの名産地。

最近だとゆるキャン△、シン・エヴァンゲリオンの聖地になるなどアニメツーリズムにも力を入れているよう。

新所原駅は東海道本線との乗り換え駅。静岡県の最西端。

地図の通り東海道本線から山側へ迂回してるので東海道本線に飽きたとき足を延ばしてみるといいと思います。

遠州鉄道株式会社 遠鉄電車

浜松中心部の浜松駅に隣接した新浜松駅から、浜北を経て、天竜二俣の手前の西鹿島駅までの17.8kmの電車路線。赤い車両から「赤電」と呼ばれ浜松市民に親しまれている(浜松出身の私の祖父もそう呼んでいた)。

単線とは言え浜松中心部の自動車学校前駅から南は高架化されていている。ほぼ全駅ですれ違いができる構造になっているため1時間5本(12分おき)というかなりの高頻度運行されている。休日は買い物客や、部活の学生など、かなり混雑している。

1909年に軽便鉄道(ミニ鉄道)として開通、1922年に遠州電気鉄道株式会社が誕生、1923年には電化。1943年に現在の遠州鉄道株式会社としてバス路線などを統合する会社として設立。電鉄線は最盛期には浜松中心部から天竜浜名湖鉄道の金指駅経由で奥山まで行く奥山線(1964年廃線)と、東海道上の路面電車として天竜川渡しのあった中ノ町を結ぶ路線(1937年廃止)があった。現在残っている路線は西鹿島線。

新浜松駅は遠鉄百貨店の2階に隣接している、私鉄ターミナル駅に百貨店を作るという、阪急から続く日本の私鉄の伝統様式。赤電なのに、赤くないラッピングに当たりました。

市中心部は新川という川に蓋をして線路を通していて、さらにその用地の上に高架化している。

独自のICカード、ナイスパスを導入。SUICA等とは互換性はないです。無人駅では、車掌が切符を改修したり、ICカードのタッチを促している。

八幡駅は浜松が誇る世界企業のYAMAHAの本社・本社工場の最寄り駅。

浜北駅は旧浜北市の中心駅で、旧浜松市外最大の駅。

西鹿島駅は天竜浜名湖鉄道との乗換駅、車両基地も設置されている。天竜浜名湖鉄道は無人駅扱いだけど、実質遠鉄が管理している。ホームが狭く到着客と交錯してしまうので、出発直前に改札をする。

天浜線ホームは地下通路の先の端っこ。

最新の車両は2000形。2両編成が基本で、ラッシュ時間は4両でも運用される。昔から赤塗装だったので赤電と呼ばれていたらしいけど、見ての通り広告ラッピングもあるので赤くないのもある。東海道新幹線も製造している日本車両製造車製の遠鉄オリジナル車両。2021年から行き先表示をLEDに変更した新モデルも導入するらしい。

遠州鉄道は電車だけでなく、バス、タクシーだけでなく、遊園地浜名湖パルパルや舘山寺ロープウェイ、ホテル、遠鉄百貨店に遠鉄ストア、マンションの分譲など東京や大阪の大手私鉄がやりがちなことは全部やってる。2020年3月期は2000億円を売り上げる大企業、2021年3月期鉄道・バス・タクシーの運輸事業旅客収入が前年比▲46%で赤字転落しながらも、グループ全体で売上▲10%に抑え経常黒字を達成。と言ってもコロナ前でもグループの運輸事業収入は7%程度で、百貨店・スーパーが40%、トヨタ自動車の販売代理店事業(トヨタレンタカー代理店事業)が33%を占める。どこぞの静岡鉄道と全く同じ収益構造なんですよね・・・。

浜松と言えば春華堂のうなぎパイですが、本店はうなぎパイ以外の和菓子・洋菓子を扱ってます。本店ほか工場等でしか買えないうなぎパイの形が悪い買ったり割れたのが4割引きくらいのお徳用として買えます。見てくれは悪いかもしれないけど味は変わらぬ、地元民は個包装は食べません(私調べ)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?