新カード解説⑤(デュエプレ15弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

15弾の新カードの考察第5弾です。

④についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

天真妖精オチャッピィ

事前評価:8

FT:攻めも守りもおまかせっだよ!――天真妖精オチャッピィ

紙からの変更点は、S・バックというキーワード能力が削除されて再現された能力となった点です。

S・バックとはこんな感じの能力。

S・バック−指定カード(指定カードを自分のシールドゾーンから手札に加える時、そのカードを捨ててもよい。そうした場合、コストを支払わずにこのカードをプレイする)

デュエプレでは以下の調整を受けたことになります。

・発動がターン終了時

・捨てられるカードが破られたシールドからランダム(複数あるなら~の注釈がどこにかかっているかは現時点で不明)

これによって紙と変わる点は以下です。

プラス面

・相手視点ターン終了時まで何枚のS・バックが出て来るかわからない

・相手の攻撃トリガーによる除去をかいぐぐって打点を出せる

マイナス面

・即効性がない(自ターンに出した場合に「オチャッピィ」のブーストで増えたマナを活用できない)

・守りとして使いづらい(「オチャッピィ」自体に防御能力はないが、他カードとの組み合わせや今後の同種カードに影響)

・捨てるカードがランダム(盾から拾えたマッドネスを捨てられるとは限らない)

・即時頭数とできない(自軍ブロッカー付与やSA付与効果等との組み合わせ)

全体的に見ればマイナス面が多いですが、少なからずプラスな面もあります。

タイミングとランダムな点が妙な駆け引きを生む絶妙なカードだと私は見た時に感じました。

使い方は多く考えられ、

・『黒緑速攻』で2ターン目の「コダマンマ」から出して打点にする

・『キリコ』などで「青銅の鎧」の相互互換カードとしてメタをすり抜けやすくカウンターにも使える初動にする

・墓地に落ちたカードをマナ経由で拾う

・スノーフェアリーであることを活かして『ブリザード』に入れる

など、現状のデュエプレのプールで考えても様々です。

パフォーマンス自体それほど高くないものの、ビートからコントロールまで幅広い活躍が期待できるでしょう。

紙と都合が異なる点がどう出るかはわかりませんが、S・バックにはニンジャ・ストライクにも近いテクニカルな側面があるので、追加されていくことを願いたいです。

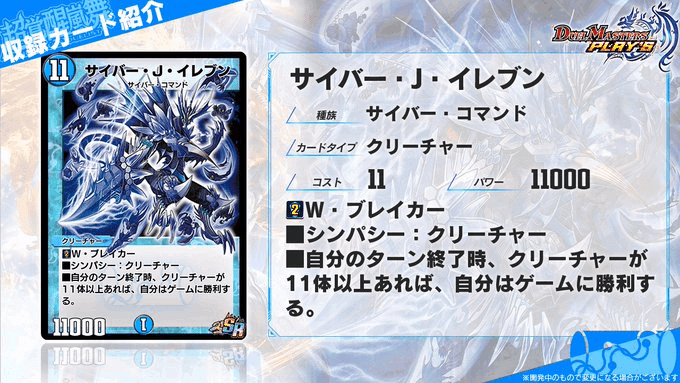

サイバー・J・イレブン

事前評価:7

FT:みんなと戦えてよかった。――サイバー・J・イレブン

紙からの変更点は、シンパシーを得た点と、特殊勝利条件に相手のクリーチャーが含まれるようになった点です。

FTはデュエマ全カードを通しても屈指の人気を誇るもので、イラストと効果のヒーロー性からもこのカードを愛する人も多くいます。(私の友人もローダーに入れて大事にしてました)

名前・コストやパワーの数字・効果からしてとあるスポーツを模していることがわかり、このカードの登場年は2010年で日本代表の相性は”サムライブルー”ときます。

ここまで来るとネタを超えて粋に感じられますね。

ちなみに、イラストをよく見ると「G・ホーガン」をはじめとした11体の連鎖クリーチャーが書かれています。

デカ過ぎんだろ…

効果の対象に相手が含まれるようになったのはあまりに皮肉で、背景まで踏まえて来ると笑えてきます。

効果については、盤面上限のない紙でも11体並べるのは至難の業で、当初は完全ロマン寄りのカードでした。

インフレが進んで踏み倒し手段やループ手段が増えた現在は幾分現実的になったものの、それでもファンデッキの域は抜けないカードです。

デュエプレではどうなるかを考えていくと、特殊な効果ながらメタカードに近い性質を持つと言えるでしょう。

インフレが加速して横並びがしやすくなった昨今、盤面いっぱいのクリーチャーが並ぶという情景もそう少なくありません。

特に「デストラーデ」とは相性の良さとメタの要素が表裏一体となっており、横並べが「イレブン」を出しやすくする一方で、相手の「デストラーデ」に対する回答になり得ます。

「デストラーデ」系のデッキがビートに対する蓋のように機能してほぼ詰みのような状況を作ることから、あまりにこの系統のデッキが流行る場合は対策として使われることもあるかもしれません。

過剰打点で攻められた時でも「スパーク」からの勝ち筋を作れるので、過剰ケアでもこのカードの存在が脳裏を過るシーンは増えて来るでしょう。

出しやすさという点では「トワイライト」とも併用するシーンが想定されていると思われます。

14弾の事前評価記事にループ手順を書きましたが、それを活用すれば盤面を用意することも現実的です。(ただし、実際は制限時間の都合で「トワイライト」4体出しくらいまでが限度のようです)

総合的に考えると一部相性のいいカードやデッキも存在しますが、基本的にはマイナーデッキのカジュアル寄りカードとなると考えられます。

このカードが出る状況を想定すると、相手の盤面いっぱいに並んだ場合でも自分の場に4体=リーサルを狙いに行けるだけの打点です。

自分の場に7体いる場合は言わずもがななので、ピーキー過ぎるこのカードを積むよりはデッキの回転を安定させるカードに枠を割いた方が良いでしょう。

まあ、このまったくメタとしてすごく刺さるわけでもないけれどものすごく限定的ではない、というのはここまでに紹介してきたメタカードにも共通して来るのですが…

これらのメタカードに対する調整が絶妙な塩梅の取れたものなのかは蓋を開けての楽しみとなりそうです。

一応、盤面が11体に近い状況であればこのカードを添えてビートしていく時のトリガークリーチャー対策として使える点は役立つこともあるかもしれません。

至宝 オール・イエス

事前評価:9.5

FT:「イエス」。 至宝の前に、それ以外の答えは許されない。

紙からの変更点はありません。

が、マナシステムの影響でジェネレート+クロスに白黒2枚ずつを要求しなくなった点は強化と言えるでしょう。

クロスギアは紙で失敗したと言われるカードタイプですが、ほんの一部は環境級の活躍を見せました。

その中の選りすぐりの1枚がこのカードで、かつてはこのカードを軸としたデッキが日本一に輝いた実績もあります。

紙での主な採用先は『メタビート』で、白黒の優秀な小型メタクリーチャーにこれをクロスしてクリーチャーコントロールしていくデッキが玄人好みの強さを持ちました。

サイドカラーはドロー+メタの青かアンタップキラー+メタの赤などで、環境を見てチューニングがしやすい点も強みです。

この15弾ではメタクリーチャーがいくつか登場しますが、その延長線上に用意されていたのがこのカードなのかもしれません。

デュエプレでもその方向性でまずは組まれていくことでしょう。

「ガッツンダー」は好相性の一枚で、パワー4500以下と6000から13500までのクリーチャーを倒しながらハンデスを喰らわせられます。

もちろんギアは重複するので、2つ3つと「オール・イエス」を出せば、1,2体のクリーチャーのみで相手を追い込んでいくことも可能です。

サーチができてマナカーブが繋がる「ボルット」も有効な組み合わせで、ここから白黒赤のデイガカラーが鉄板とはなると考えられるでしょう。

青であれば「アクアン」などでリソースを取ったカードがアタッカーに化けるのはもちろん、墓地メタができる「エクストラ・ホール」や呪文メタの「ゴーゴンシャック」(AD限定)などが使える点を強みとできます。

準黒単で組むならば驚異の1攻撃2ハンデスの「ザマル」が採用できるので、構築のバリエーションは多く考えられます。

クリーチャーコントロール向けと書いたものの、ホール呪文も噛み合いが良く、定番の「チャブル」は選ばれない上にハンデスを繰り出す中級アタッカーに、「ドラヴィタ」はアンタップを繰り返しながらその回数分ハンデスができます。

「シャイニー・ホール」はタップキルができる点でも相性がいいですね。

構築の方向性が見えてきそうです。

基本はビート寄りのデッキに入ってくるカードですが、サイキックと相性がいいことから『ドロマー超次元』のようなコントロールに採用することもできます。

3ターン目に出した「アヴァラルド公」が殴り返しで妨害を飛ばすクリーチャーに化けたり、「ドラヴィタ」が9000以下に対する無限ブロッカーにできたりと、使い方は非常に多様です。

これだけの役割を持てるカードは早々なく、クロスギアであることから一度出てしまえば除去もされづらい強みまであります。

紙で天下を取ったデッキの完全再現は難しいまでも、持ち前のカードパワーを活かして新しい活躍の歴史は残せるかもしれません。

現状では余談になりますが、このハンデス効果はクリーチャーでも呪文でもなく、クロスギアによるものです。

ハンデス対策として使われるマッドネスは現状ターンのみを参照するので関係ありませんが、近々クリーチャーと呪文の効果のみに反応するマッドネスも登場します。(代わりにどちらのターンかを問わない)

デュエプレでは単純化のためにこの差もまとめられる可能性がありますが、そのまま実装されることになれば掻い潜れる「オール・イエス」の評価は一つ上がることを覚えておきましょう。

魔弾ベター・トゥモロー

事前評価:5

FT:活力の魔弾は、成長の魔弾。溢れんばかりの力で敵をねじ伏せる。

紙からの変更点はありません。

コストが重い割に効果はパンプのみと淡泊なものに見えますが、ナイト・マジックを持っているので実質的に自軍をすべて+2打点に変えます。

さながら「バルザーク」のような過剰打点を作り出すことが可能で、うまく嵌れば驚異的な逆転劇も生み出し得るカードです。

紙では先日までプレミアム殿堂に指定されていた「M・ロマノフ」とのコンボに使われたカードでした。

テキストが読みづらいですが、簡単に言えば5マナでSAとして出てきたこのカードが「ベター・トゥモロー」を踏み倒すため、5マナで3点、さらにほかのクリーチャーもすべて3点以上になるという暴れ具合です。

「ベター・トゥモロー」が公開されたことで、このカードの登場を察知した人も経験者には多いでしょう。

さすがにこのコンボを再現というわけにはいきませんでしたが、デュエプレでの使い道を探るなら『リース超次元』でしょうか。

条件は厳しいものの、ブースト→「アヴァラルド公」→5コストホール「チャブル」×2→「ベター・トゥモロー」と繋げば、選ばれないクリーチャーでのリーサルを狙うことができます。

色は難しいですが、「シーザー」やこの後紹介するカードから唱えれば単体で5枚の盾を割り切るので、面白い使い方はできるかもしれません。

「M・ロマノフ」によって評価を上げたカードなだけにこれがないのは残念ですが、ロマン性のあるカードとして使い道を模索したいところです。

邪眼獣ヤミノディヴィジョン

事前評価:7

FT:かつて滅殺の邪眼を率いた伝説のナイト「キング・ロマノフ」は、封印されし伝説の魔銃を求めて煉獄を訪れた。そして、その魔銃を手にしたキング・ロマノフは、魔銃に込められた呪いによって体を3つに引き裂かれてしまったのだった。

長いFTですが、「ロマノフ」に関する背景ストーリーを知っている人にとってはようやく仮説が事実となった安堵感を得られるものです。

「キング・ロマノフ」については過去に「B・ロマノフ」の事前評価記事で簡単に書いていますので、良ければご参照ください。

紙からの変更点は以下。

・軽減が1から2になった

・ナイトクリーチャー3体をコストに「Rロマノフ」を出す効果が、任意の闇か火の3体をコストに「MRC」を出す効果になった

後者の効果は紙では3枚のカードだった「M」「R」「C」の「ロマノフ」が1枚に統合されたことによる調整を受けています。

コスト軽減効果が2になったのは大きく、特に「ロマノフⅠ世」と「Bロマノフ」が恩恵を受けます。

「ロマノフⅠ世」に関しては「ディヴィジョン」→「ザンゲキ」と動くことで5ターン目にして攻撃を開始することが可能となったのは、環境の速度に追いつくという意味で非常に大きいです。

この後紹介する呪文によってもデッキがかなり強化されるので、「MRC」とは別路線での活躍も期待できます。

「Bロマノフ」は墓地の準備が必要なために恩恵は小さいものの、2コスト減を受けて4コストになればプラスのアクションも取りやすくなります。

これまで『Bロマノフ』と言えば黒緑ほぼ一本でしたが、このカードによって新たなカラーリングも開発されるかもしれません。

もちろん、「ヴァーズ」も対象になって嬉しいものです。

ただ、デザイン上にあるはずの「MRC」に関しては自前のコスト軽減を持っており、そちらを活用する方が効率が良いので実はこちらとはさほど相性が良くなさそうです。

何より「ヴィルジニア卿」であればより安易に踏み倒す道も見えます。

むしろ、「ヤミノディヴィジョン」を軸とした「ロマノフⅠ世」などの構築の延長線上に、サブプランとして「MRC」を据えているのかもしれませんね。

「MRC」を踏み倒す効果は、「MRC」の進化元をこのカードの3体破壊効果で用意するものなので、「ヴィルジニア卿」との差別化点にはなります。

なかなか狙いづらいものの、持っていることで相手には自然と圧の掛かってくるものでしょう。

メリット効果、特に「コッコ・ルピア」に並ぶ2コストの軽減を持ちながら3コストで3000の高いパワーを持っている点は除去にかかりづらく、かなり優秀です。

ナイトはウィニーにパワーの低いものが多いので、ナイト・マジックの起点としても重宝されるかもしれません。

ちなみに、このカード名はイングランドのロックバンド・Joy Divisionが元ネタだろうと言われています。

「MRC」・マッドロックチェスターは、1990年前後にイギリスのマンチェスターで興ったロックムーブメント・マッドチェスターが元ネタです。

時たま述べていますが、デュエマのこういった遊び心の利いた名称はほんとにいいなあと感じています。

邪眼獣ヤミノオーダー

事前評価:8

FT:3つに引き裂かれたロマノフはそれぞれの地獄を支配した後、再び一つとなって、煉獄の主としてロマノフの力を与える存在となったのだった。

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

自前で墓地を肥やしながら除去効果を放つことができるのは非常に強力です。

黒と赤の2色で組んだ場合には最低でも2コスト、途中で2枚程度肥やせていればこのカードを出す時点でちょうどいい4コスト程度まで圏内に入ります。

ゲーム終盤であればほぼ確定除去のように働かせることもでき、種族やこれの入るデッキとの相性を考えてもかなり優秀なカードです。

しかも条件を満たせばこれがトリガーを得て来るので、『ロマノフ』系のデッキでは問答無用で4枚投入できるでしょう。

除去できずとも墓地が肥やせる点で腐りづらい、文句のない1枚です。

トリガー化の条件が極めて緩い点も含めて、色が合わなくなる『黒緑Bロマノフ』でもタッチする道さえ検討でき、構築に赤を含ませる大きな意味にもなり得ると考えられます。

ちなみに先ほどの「ディヴィジョン」のように、こちらのカード名はイギリスのロックバンド・New Orderを由来とするものです。

相性の良い墓地肥やし呪文「プライマル・スクリーム」や「ライク・ア・ローリング・ストーム」も粋な名前ですね。

先に紙に存在したニュー・オーダーはどんな気分でしょう…

煉獄と魔弾の印

事前評価:9.5

FT:ロマノフ・Z・ウィザードはその身を生贄に、煉獄に閉じ込められている邪眼の始祖をこの世界に蘇らせた。

紙からの変更点はありません。

背景ストーリーでの「MRC」の立ち位置は不明でしたが、このFTから「ロマノフZ」が「バルカディアス」を誕生させるのに続けて復活させていたことが判明しました。

ただ、「爆竜 NEX」のFTを見た感じではあっけなく「ラスト・ストーム」に敗北してしまっているようです。(どう戦ったかまではわかりませんが)

読みは「エターナル・サイン」なので、ちゃっかり5弾で登場したエターナル呪文サイクルの仲間入りをしています。(特にメリットはありません)

このカードは2015年に登場したクロニクルデッキ(過去のテーマを実践級にリメイクした構築済みデッキ)に収録された目玉カードの一つでした。

それがそのまま実装されるということで、正直初めて見た時は目を疑ったものです。

「インフェルノ・サイン」と比較した場合はトリガーを失った代わりに、SA付与の効果がつきます。

相互互換となりますが、このSA付与がデザインされた「ロマノフⅠ世」と強烈にシナジーします。

言うまでもなくこれまでの弱点だった部分を補完するため、『ロマノフⅠ世』のデッキパワーを大幅に強化すると考えられます。

紙では無限攻撃に「アレクサンドルⅢ世」などを噛ませる必要がありましたが、デュエプレでは「ロマノフⅠ世」が2枚の肥やしを行うことからその御膳立ても必要ありません。

墓地に「ロマノフⅠ世」が1枚ある状況でこのカードを使用するか、あるいは「ロマノフⅠ世」を出して1体目にSAを付与するだけで必殺コンボを始動することができます。

…大丈夫なのでしょうか?と少し不安になります。

このコンボ自体は2015年頃でもそれなりに活躍した実績があり、起動のターン数や必要枚数を見てもかなり安定すると想像されるからです。

デュエプレは肥えた墓地を対処する手段はともかく、2枚のカードから動き出すコンボを止める手立ては少なく不安な部分があります。

今まで芳しい活躍がなかった「ロマノフⅠ世」のデッキを、十分に環境級に引き上げるだけの力を持ったカードです。

「ロマノフⅠ世」の課題だった探索が、今は少しずつありがたく感じられてきています…

組み合わせについてはもちろん「ロマノフⅠ世」以外も多様です。

現デュエプレを見るだけでも、急な盤面破壊+大量打点、全ハンデス、進化獣の踏み倒し、ドラゴン踏み倒し、焼却といった、攻撃トリガー故に許された強力な効果を即時使うことができます。

これ以降、7コスト以下の闇か火の攻撃トリガーはそれだけで評価を上げられると言えるほどです。

こうしたカードは「アルバトロス」同様に開発における悪用手段先として真っ先に警戒されるものなので、今後これと相性のいいカードの実装が見送られる可能性が生じ得ます。

未来のカードに相応しく、この15弾の中でもトップレベルのパワーを持つため、期待と不安が入り混じるカードです。

煉獄邪神M・R・C・ロマノフ

事前評価:8.5

FT:我は邪眼の始祖キング・ロマノフ!魔銃マッド・ロック・チェスターを手にした究極の邪神なり!――邪神M・R・Cロマノフ

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

3体の合体カードには「HDM」がありましたが、あちらは紙に最終形態を1枚にまとめたものが存在します。

今回デュエプレで1枚にまとまったのは、ゴッドカードにまとめる難しさもあったのでしょうが、あるいはこれを模しているのかもしれません。

軽減効果は全墓地を参照することから、相手による能動的な墓地減らしカードを受けない限りは7ターン目あたりの着地になりそうです。(3「ディミトリ」4「プライマル」5「ホール」で動いて8枚前後の肥え)

相手の墓地とトリガーによる変動込みだとビート相手には6ターン前後が目安になるでしょうか。

現在のデュエプレはキルターンが6ターン前後にあたるため、ここに着地を安定させられるかが活躍できるかの焦点になりそうです。

今のプールを見た限りでは、このカードをメインとする場合に「ヴィルジニア卿」は欠かせないように感じられます。

墓地の準備は10数枚まで用意することなく、「MRC」+クリーチャー3体+踏み倒す呪文2,3枚で良いので、うまく肥えれば5ターン着地でビート等にも間に合う速度です。

ただし、これでも用意はなかなか難しくなりそうなので、速度はあまり期待しない方が良いように感じられます。

「シーザー」が自分で唱えるカードを用意しながら計10コストと柔軟性を持っているのを考えると、少々不遇に見えてきますね。

これと比較をするならば、「MRC」の強みは盤面に進化元を用意する必要がない点と、墓地が肥えている限りは連打が可能な点でしょうか。

相手が墓地メタを持たない限りは毎ターンのように(何なら同一ターン中に複数枚)このカードを出して攻めていけるので、そういった意味ではタイムリミット的な側面も持つと考えられます。

効果に関しては最大3枚の呪文を超探索で唱えられるので、ある程度狙いを定めた使い方ができるでしょう。

呪文主体であった『ナイト』でも4~5種類程度の採用に抑えて回せたことから、クリーチャーの方がメインとなりそうなこちらでは探索濁りもさほど起こらないと考えられます。

「ソウル・アドバンテージ」などの専用に近いカードもピン投で運用することが可能そうです。

紙で存在しないカードかつ相当に独特で詰め込んだ効果をしているので、率直に評価が難しいカードです。

整理してみましょう。

・着地は自分の動きを通して7ターンほど

⇒『キリコ』『ライゾウ』が6ターンには安定して勝負を決めにくるのを考えると、若干動きが遅いように感じられます。

もちろん除去を撃ったりして相手の妨害をしていればより墓地が肥えるのは遅くなります。

使用感としては場に出すまでならば「Bロマノフ」をより難しくしたもの、という印象を受けました。

また、「MRC」は着地させたところで即勝ちとなるような手段は現状見つからず、これら前例に対して速度とリターンが見合っていないのではないかと考えられます。(「シーザー」や早期の「Bロマノフ」でも十分ゲームエンド級)

・着地はメタを受けやすい

⇒十分に準備ができて7ターンほどの着地となるので、その間相手としては「お清めトラップ」などによる妨害をしやすいです。

ビートであれば予期せぬトリガーによって墓地が急に肥えるということもあるかもしれませんが、「MRC」をデザイン通りに赤黒で組んでいく場合には守りが薄く、せっかく墓地がたまっても十分な打点を並べてくるビートにターンを返してもらいづらいと考えられます。

「Bロマノフ」のようにマナをためて1ターン中に条件を満たしたり、「デスドラ」のような相性がいい突破口があるわけでもない点も引っかかってくるところです。

・何の呪文を唱えるか

⇒どう勝ちに行くかということと同義です。

公式番組では「煉獄と魔弾の印」「デーモン・ハンド」「ボルシャック・ホール」「プライマル・スクリーム」の4枚が探索対象になっていましたが、ここまで下準備が必要ならば単にアドバンテージを取る呪文を撃つ程度ではなく、勝利に確実に近づくものがほしいところです。

適任となってきそうなのは現状だとホール呪文でしょうか。

除去呪文を数発撃つことが容易なことから、相手の盤面に3体以上いれば「ディアスZ」の覚醒まで持っていくこともそう難しくありません。

ビート対面をトリガーで凌いだ後の着地ならば、十分現実的に起こり得るシーンだと想定できます。

うまくホールを複数枚唱えられれば「シュヴァル」の覚醒まで狙え、そうすれば相手の逆転を許さない状況も作りやすいでしょう。(このカードがデモコマを持っていればなおよかったのですが…)

また、「煉獄と魔弾の印」はカードパワーとしても唱えるのに十分なカードで「ヴィルジニア卿」を出すともう1体追加で「MRC」を出すことができます。

「バベルギヌス」を出した場合は「MRC」を破壊して「ヴィルジニア卿」を経由することでもう一度出すことができるので、実質的に呪文を2回分追加で撃つことが可能です。

上手く「バベル」を使えば複数体の「サファイア」を盤面に並べるような使い方もできるかもしれません。

総合的に見た時には構築の面でフルにこのカードを活かすのが難しく、また対処する側も比較的容易という印象を受けます。

ただし、カードパワーは高めなものだと感じるので、このカードを軸に据えるよりはコントロール系のデッキのグッドスタッフカードとして採用する道もあるのかもしれません。

これは「シーザー」が場に指定された進化元を必要するために専用デッキ以外で扱いづらかった点をカバーしており、現実的に考えることができます。

デザインされた赤黒の場合は、「ロマノフⅠ世」を軸としつつ両刀にするようなイメージができますが、これは公式番組でも使われていたことから解答ではないのかもしれません。(公式が出すデッキは最適解ではないの法則)

効果にしても構築にしても一癖も二癖もありそうですが、それだけ練り甲斐も感じられます。

この15弾の看板としては「ラスト・ストーム」「ディアボロスZ」ほどに長く環境にいることはできないかもしれませんが、満を持して登場した風格に見合った活躍を期待したいです。

おわりに

改めて全体を見ると、この15弾もかなりカードパワーが高めなものが多かったと感じます。

躍進を遂げた14弾を亡き者にしたとしても驚かないでしょう。

プロモーションの仕方を見ても運営側がかなり力を入れていることはわかるので、どうにか成功してほしいものです。

だいぶ公式の公開からは遅れてしまいましたが、今回も無事事前評価を終えられて何よりです。

ただ、私生活への圧迫が気になってきたので今後は方針の見直しも必要かと感じています。

私がほどよく手を抜ければよいのですが…愚痴を言っても仕方ないですね。

兎にも角にももうじきリリースされる15弾を楽しみにしましょう。

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?