新カード解説④(デュエプレ15弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

15弾の新カードの考察第4弾です。

③についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

超竜バジュラ・セカンド

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

名前からはっきりわかる通り、「超竜バジュラ」の調整版カードです。

ND環境では「ミルドガルムス」が落ちることから、その枠の代替としても想定されているのかもしれませんね。

ランデスが1枚になった代わりに5000火力が付き、使用感は大きく異なるカードとなっています。

基本的にはランデスの方が火力よりは強力なものの、1ランデスが3コスト相当、5000火力が4コスト相当に換算されるので、実は本家と出力はさほど変わらないものです。

デュエプレが盤面勝負をしがちなことからも、これはこれとして思わぬ活躍はあるかもしれません。

ただし、14弾環境までの『ライゾウ』においても「バジュラ」がほとんど採用された実績がない点をみれば、活躍は限定されるとも考えられます。

早期に着地した時の制圧力はなかなかのものなので、『ラッカデストラーデ』などの別基軸のドラゴンデッキで「コッコ・ルピア」を経由しながら早出しすれば、そのまま押し込めるということもあるでしょう。

紙で振るわなかったカードもデュエプレでは可能性が見えるところに、このゲームの面白さを感じます。

再誕の社

事前評価:8

FT:安らかな眠りにつくのだ!

紙からの変更点は、墓地に置かれるカードがランダムになった点と、使用可能マナが増えなくなった点です。

紙では殿堂入りしている強力なブーストカードです。

まず初めに勘違いしやすいのは、唱えた時点で墓地にないこのカード自体をマナに置くことはできません。

最速で使ったこのカードで2ブーストするためには、「エマタイ」や「ダアーク・ライフ」で墓地に2枚のカードを用意しておく必要があります。

使ってみると思った以上に墓地にカードを置く難しさがわかるものです。

それでも、上手く決まればテーマデッキ以外で2→4→7のこれまでになかったマナカーブを描くこともできる唯一性を持っています。

この15弾では「フェアリー・ミラクル」がND落ちしてしまうため、その代替枠として収録されたのかもしれません。

使用可能マナが増えなくなったのも大きな変更点ですが、これは「ミラクル」の使用感を見た感じ、まだ受け入れられそうな気がします。

ランダムになった点は基本的にマイナス点なものの、一応探索だった場合に同名2枚が置けない問題を解消しています。

が、対象を選べないのはやはり墓地を活用するデッキにとって障害となりやすく、「ダーク・ライフ」を自然に採用している『Bロマノフ』や、ネクラカラー系のデッキでも「ドラヴィタ・ホール」や「リバイヴ・ホール」の回収を阻害しかねません。

どのデッキに入ってくるかの想定がしづらいあたり、強力なカードにしっかり使いづらさを付けて調整してきたなと感じさせられます。

なんとなく調整の仕方が遊戯王っぽいですね…わかります?

魔城の黒鬼オルガイザ

事前評価:4

紙からの変更点はありません。

「ヤミノサザン」からトリガーを奪った代わりに打点が増えて1コスト増えたカードです。

基本的にトリガーを得るとコストが1~2ほど上がるので、効果に変わりないにもかかわらずトリガーなしの方がコストが高いのはさすがに…となります。

一応、種族がデーモン・コマンドである点は利点です。

①で書いた「アシュライガー」などの軽減や各種コマンドサポートを受けられるので、ほぼサポート皆無の「ヤミノサザン」よりは優位に立てることもあるでしょう。

現状のデーモン・コマンドにcipによる除去が少ないこと、特に複数体に影響するものが希少である点を強みとする必要はありそうです。

もう少しするとサイキックメタ要素を持った同種のカードも紙では登場することからも、立場は危ういカードとなります。

ピック等で活躍の場があることを願いたいですが果たして。

ガンヴィート・ブラスター

事前評価:8

FT:貴様の死に様に乾杯!――凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート

紙からの変更点は1コスト上がった点です。

②の記事で触れた「ホーガン・ブラスター」と同じ必殺技サイクルの闇のカードです。

7コストの闇呪文には強力なものが、撃てばそれだけでゲームの流れが変わるものが多くあります。

「ロスト・ソウル」「英知と追撃の宝剣」はこのカードと肩を並べる代表格でしたが、8コストで実装されていました。

このカードが発表された時にコストを見て、やはりそうか…と思ってしまった人もいることでしょう。

確定除去が5コスト、ハンデスが1枚2コストで計算されるので、単純計算で9コストの効果を発揮できるカードです。

2つのゾーンに干渉する1:3のカードが弱いわけはなく、どんな対面にも形勢を逆転しうる力を持ちます。

「ロスト・ソウル」と比較した場合には、2つのゾーンに干渉することから腐りづらく、「宝剣」と比較した場合には単色であることと不用意なカードを手札に戻さない点が強みとなります。

それらがAD環境で(「宝剣」はNDでも)未だに一定の活躍をしているところを見れば、このカードもある程度は期待できると言えるでしょう。

明確に他2つと違った利点になるのは、破壊→ハンデスの順で行うことから相手の手札が1枚以下の際にはモヤシ持ちのクリーチャーを的確に処理できる点です。

もう少しすると(デュエプレでは18,9弾あたり?)このモヤシ能力を共通して持った強力なフィニッシャー群が登場するので、それらの対処策として重宝される時もくるかもしれません。

難点はやはりコスト。

7までは緑の入っていないコントロール系でも採用視野ですが、8を超えると途端にブーストの入ったビッグマナ系でないと採用が難しくなります。

6と7に大きな差があるように7と8にも大きな差があるため、このカードもそこが活躍の如何に関わってくると考えられます。

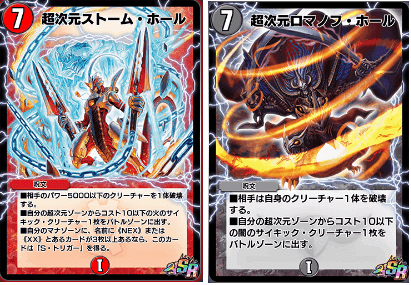

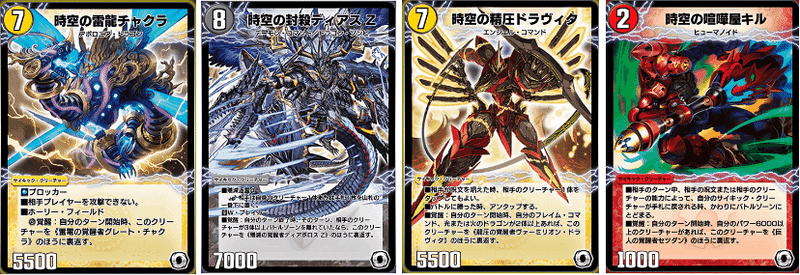

超次元ガード・ホール 時空の支配者ディアボロスZ

事前評価:ガード・ホール→9.5 ディアボロスZ→9.5

紙からの変更点は、「ガード・ホール」の盾送り効果が任意となった点です。

先に背景ストーリーの話をすると、「ディアボロスZ」は裏切った光文明の力を借りた闇文明が復活させた覚醒編のラスボスにあたる存在です。

この15弾で登場する5文明の戦士(各7コストのサイキック「ファイブスター」「ガンヴィート」「ホーガン」「GENJI」「カンクロウ」)が結束して「バルカディアス」を討伐したところで立ちはだかります。

戦士たちは善戦するものの、「ディアボロスZ」は5文明の力を吸い上げ、”最凶の覚醒者”へと変身を遂げて彼らを圧倒しました。(「デビル・ディアボロス」の攻撃トリガーの意味でもあります)

「ガード・ホール」のホール呪文特有のおまけ効果は非進化1体を盾送りという「魂と記憶の盾」とほぼ同様のものです。

コスト的には4コスト相当の除去を撃ちながら、名目10コストのサイキックを出せるので、非常に高パフォーマンスなことをしているとわかります。

これは単にコスト論の面からでなくとも、「ガンヴィート・ブラスター」で触れたように一度に2つのゾーンに干渉する点で汎用性・応用力の高いものです。

相手の大型をどかしながら自分が大型を立てて盤面優位を逆転させたり、ブロッカーや除去クリーチャーを出して2面以上を止める役割を持たせたりと、できる仕事量にはかなり期待ができます。

出せるサイキックに着目するならば、「ファイブスター」「不滅ギャラクシー」に関しては裏面を出せるのもポイントです。

・相手のタップクリーチャーを破壊(ガンヴィート)

・自軍全バトル無敵化(ファイブスター)

・自軍全ブロッカー化(ギャラクシー)

と、盤面に影響するだけでもこれだけの効果が使い分けられる上に、当然の如く付属する「ディアボロスZ」「ディアスZ」「ランブル」「ドラヴィタ」という選択肢も加わってきます。

また、デュエプレにありがちな調整を外れて、盾送りは自軍も選択可能です。

緊急時の盾増やしはもちろん、トリガークリーチャーの使い回しもできる点で、相手のみだった場合と非常に大きな差があります。

攻撃から防御までこなす、恐ろしいほどに汎用性があるカードであることがわかるでしょう。

将来に渡ってみても、有用な光と闇のサイキックはほとんどがコマンド持ちでこのカードに対応して来るので、カードパワーが周囲に置いて行かれない限りは色の合ったあらゆるデッキで採用可能となります。

「ディアボロスZ」は10コストではあるものの、全文明を持つことから「ガード・ホール」以外にも「ストーム・ホール」「ロマノフ・ホール」にそれぞれ対応します。

パワー9000の中級サイズのブロッカーで、ホールと併せて2面を止めることができる上にクリーチャー限定のアンタッチャブル効果を持ちます。

これは露骨に「GENJI」を意識したものだと見られており、「GENJI」の入るデッキがクリーチャー主体のビートデッキであることからも、この効果は強く機能しやすいです。

14弾で言えば「サーファー」や「バースター」なども圏外となってくるので、9000のブロッカーとしては高い壁となります。

とはいえ、本領は裏面です。

覚醒条件は場かマナのカードを計3枚山に返すというもので、アドバンテージの損失こそあるものの非常に緩いものです。

7マナホールを撃っていることから、覚醒後に除去を受けること込みにしても最低2~3回はマナを犠牲に達成できます。

もちろんcipを使い終えたクリーチャー等を犠牲にしてもよく、コストを用意できるほどに継戦力を保つことが可能です。

カード指定のため、不要になったクロスギア等も対象にでき、さらには山札回復手段としてメリットに返還する使い道もあります。

覚醒後のスペックは23000のパワーと、攻撃時最大5体破壊の強烈なもの。

もちろん多色クリーチャーの場合は、それが持つ任意の色としてカウント可能です。

相手の盤面を崩してコントロールを盤石にしたり、圧倒的な制圧力で盾を詰めに行ったりと、雑に使っても十分な強さを持ちます。

解除がある上に再覚醒も容易なことから、一度除去を受けても即座に立て直してくる様は最凶の名に恥じないものです。

弱点はほとんどないと言っても差し支えないものの、2回の除去で倒すことはできるので、4枚盾を割に行くことからもトリガーを踏んで退場ということは少なくありません。

覚醒のコストもやはり小さくはないことから、コントロールできる前に乱暴に投げても自分を窮地に追い込むだけということもあるでしょう。

とはいえ、受ける側の盾が弱ければこのカード1枚で押し切られるということもあります。

前述の通り表面は「サーファー」などを受け付けないので、ビートはなんとかトリガーで一度除去できたところで、表面を除去できないということもあるでしょう。

対処側は、できることなら覚醒前に除去をするか、あるいは7コストに到達する前に勝負を決める流れにしておきたいところです。

このカードを出せる「ガード・ホール」はこのカードを除去することもできるので、コントロールミラーではどちらが先にこのカードを出すかが勝負の肝になることがあるでしょう。

また、裏面は20コストのため、この後紹介する5文明軍の最後の勇者に進化することも可能です。

「ガード・ホール」同様、これまでのフィニッシャーの常識を覆すような活躍が期待できるカードです。

爆竜パーフェクトストーム・XX

事前評価:6

FT:超次元の世界はまだまだ続く!

紙からの変更点は、効果の対象に「ブラスター」が追加されたことです。

「ブラスター」は15弾で登場する7コストサイキックの必殺技呪文サイクルですが、まさか名称カテゴリー化されるとは驚いた人もいるでしょう。

アタッカーとしては標準以下の性能なものの、コストさえ用意できれば耐性は最高峰の部類です。

マナカーブとしてもホール呪文から繋がって出すことが出来、ビートダウンする道中で出てくると相手にとって非常に悩ましいカードとなるでしょう。

名称間でもシナジーしており、「レッピ・アイニー」は超次元呪文を回収しつつ、うまくいけば墓地に落としておくこともできます。

また、この後紹介するブラスター呪文ではこのカードを出しながら墓地に「ブラスター」を用意できるため、良好な相性です。

『XX』はテーマデッキとしてパーツが不十分でしたが、このカードは中堅どころの強化札として受け入れられると考えられます。

難点は6マナの火文明にライバルが多すぎること。

SAを持っていないことから「ザンゲキ」で補完したくなりますが、14弾の「ザンゲキ」を採用した『武者NEX』では「武者」と「NEX」で6コストの枠が埋まっています。

「GENJI」ですら削られる枠になっていることを考えると、このカードがどのデッキに入ってくるかはわからなくなります。

14弾で不遇だった『XX』がデッキとして成り立つと良いですが…

レッピ SP アイニー 時空の剣士GENJI・XX

事前評価:レッピ→6 時空GENJI→8

紙からの変更点は、「レッピSP」は「クルトSP」のようにタップスキルが4マナ払うものから自壊になり、破壊時の山上に戻る効果が置換ではなくなった点です。

「レッピSP」の破壊時効果が置換でなくなったのは、タップスキルが効果処理に割り込むのを避けたためでしょう。

出す効果については「クルトSP」の所感に変わりありませんが、このカードが火文明であることを見れば「ヤヌス」と組み合わせができます。

出してすぐのタップスキルが使え、4ターン目にして「時空GENJI」を出すことが可能です。

また、山上に戻る効果は覚醒後の「クリムゾン・GENJI」の置換効果とかみ合っています。

あまり使用する機会もないでしょうが、覚えておいて損はないでしょう。

「時空GENJI」はこのままではほぼバニラですが、パワーが7000と、通常のWブレイカーラインよりも高いパワーを持ちます。

「ヤヌス」でパワーアタッカーを得れば9000までを討ち取ることができ、覚醒した「オーフレイム」なども一方的に取れる値です。

「時空ボルシャック」もたいてい7000以上になっていますが、そこは覚醒後のスペックとで使い分けでしょう。

今後「ハンゾウ」が一般的に見られるカードとなった際にはこの1000の差が大きなものとなる日も来るかもしれません。

覚醒条件は自軍が全タップしているというもので、普通に狙うには少々難易度は高めです。

が、これも「ヤヌス」でSA化させてすぐに攻撃させて緩和させることができます。

このカードは種族が優秀で、「ザンゲキ」はもちろん「イーグル・アイニー」などのサポート範囲にも入りますね。

そうでなくとも、相手の「スパーク」類を抑止できる点でメリットにすることもできます。

変わった使い方では、『超次元ビート』が苦手とした「ドラヴィタ」へのメタのようにも使えますね。

覚醒後は「クリムゾン」の名にちなんだブロッカー全破壊効果と、置換による耐性+サイキック踏み倒し効果を持ちます。

このカードの入るデッキはたいていビート寄りとなるため、ブロッカー破壊効果は強力です。

この15弾は選べない「ディアボロスZ」や、自軍をすべてブロッカーにする「不滅ギャラクシー」なども登場するので、うまくそれらに刺さると爽快でしょう。

置換効果も決まると解除以上に強力なもので、相手の除去を1回でも置換すれば勝ちに繋がるほどのアドバンテージとなります。

”相手の”とはないため、リスキーながらも「ヘヴィ」などの自壊を利用して展開する使い道も可能です。

何より、この後紹介するサイキックが場に計20マナのサイキックを用意することから、単独で14コストのこのカードと一度の踏み倒しで相手ターン中に20を超えることもそう難しくありません。

確実ではないとはいえ、相手にとっては一度覚醒されると相当なプレッシャーとなるでしょう。

気になってくるのは、やはり置換効果を使うためには構築を寄せる必要がある点です。

ファイアー・バード軸のデッキとしては『武者』や『NEX』がありましたが、それとて構築に含められる枚数は15程度です。

効果の成功率は1/2か1/3くらいになってくると思われるので、苦労して覚醒させた先にあっさり退場ということもあるでしょう。(とはいえ、1/2か1/3で多大なアドバンテージを取られ得るのは相手にとってもかなり苦しいです)

今回「爆竜NEX」などのファイアー・バード推しカードが他にも出るので、うまくまとまることに期待したいですね。

クロス・アイニー

事前評価:8

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

能力は比較的シンプルなトリガークリーチャーで、腐りづらいモード効果を持ちます。

色と種族から想像される通りに『NEX』での採用がメインになると考えられ、そちらが苦手としがちな『速攻』と「キング・アルカディアス」に的確に対処できるのはかなり心強いでしょう。

多色はネックになるものの、『リースNEX』の場合は緑に有用なカードが不足していたので、このカードは朗報と言えそうです。

その他はこの後紹介するカードや主要カードのコストを見るに、『XX』も緑を加えた構築が想定されているのだと思われます。

14弾で成立しなかった『XX』が出来上がるのは嬉しいですが、またリースカラーになるのは少し飽きが感じられますが…どうでしょう。

グッドスタッフとしてかつての「ダチュラ」などのように『ガントラ』にも採用は検討できます。

ただし、いいカードではあるものの、突出してカードパワーが高いわけではありません。

種族などを活かせないデッキで採用する場合は、あくまで効果の刺さりが良い時に限られるでしょう。

「ダチュラ」などは登場時に真っ先にグッドスタッフとして『ガントラ』などへの採用が考えられたものですが、現状単純な性能以外の面を活かさないと入らない予感がするあたりはインフレが進んだものです。

VRらしくいぶし銀枠のスペックをしたカードだと今までなら判断できますが、このカードを環境で見られるかどうかに時の流れを感じられる気がします。

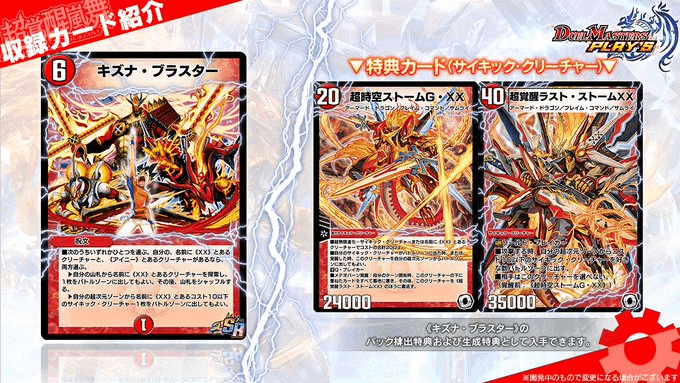

キズナ・ブラスター 超時空ストームG・XX

事前評価:キズナ・ブラスター→9.5 超時空ストームG・XX→9

紙からの変更点は以下。

・「キズナ・ブラスター」は1コスト下がり、条件付きでモードの両方が使え、出せるサイキックが7から10に広がった

・「ストームG」の進化元に「XX」が追加された

最初に背景ストーリーの話をすると、「ディアボロスZ」が覚醒して絶望に包まれる中、火の戦士「クリムゾン・GENJI・XX」が「バルカディアス」との戦いで散った「ストーム XX NEX」の魂と融合して、「超時空ストーム G・XX」へと変身を遂げます。

そして更なる覚醒の力を手に入れた「超覚醒ラスト・ストーム XX」が誕生し、三日三晩の激闘の末にようやく連合軍が勝利を収めました。

ところが、Z軍が敗走する超次元の穴の先には”パンドラ・スペース”と呼ばれる世界が広がっており…ということで覚醒編のストーリーは終わりです。

勝舞編はこの覚醒編で終わりますが、背景ストーリーは区切りを付けず、この後も地続きで展開されていきます。

デュエプレが今後どのように進んでいくかはわかりませんが、Zの向かった先に何があるのか、”パンドラ・スペース”とは何か、こうご期待を。

「キズナ・ブラスター」は3段階の強化を受け、この15弾実装のカードで紙から最も強化を受けたと言っても過言ではないでしょう。

6コストは「GENJI」と同じコストで、効果の片方しか使えずともデッキから「GENJI」を引っ張る5枚目以降としての使い方が可能です。

もう片方のサイキックを出す場合でも5000火力のなくなった「ストーム・ホール」のように機能させることが可能です。

コスト同等の効果が状況に応じて使えるならば、それだけで非常に汎用性が高いカードだとわかります。

まして条件を満たした場合はそれが両方使用できるので、破格のパフォーマンスです。

具体的にイメージをするならば、条件を満たした時点で場にはクリーチャーが2体(しかも片方が中級以上のサイズになるXX)いるところに、さらに大型の2体が並ぶこととなります。

特に「イーグル・アイニー」とのシナジーは強烈で、2点持ちの「XX」1体と「ストーム・カイザー」を出すことでSAの5点を作ることができます。

強力な除去効果を持った「シヴァ」をはじめとして、前述の耐性をもった「パーフェクトストーム」も良い選択肢となり、「XX」の構築が現実的に見えてきます。

『XX』の主要カードとして、また『超次元ビート』へのグッドスタッフとしても大きな活躍の期待できるカードです。

一応気にしなければならないのは、「キズナ・ブラスター」が名称に”超次元”を持っていないこと。

「レッピ・アイニー」で拾えないことや「GENJI」のパンプに貢献しないことをはじめとして、「XX」には何かと超次元に関連するカードが多いのはご愛敬となりそうです。

「ストームG」は特殊な出し方が要求される進化サイキックです。

初見の人には直感的にわかりづらい部分もあると思うので、公式動画の対戦シーンを一度見ておくことを勧めます。

場に20コスト揃える組み合わせは特段定型的なものがあるわけではありませんが、動画内で使用されているように4コストサイキック→「チャブル」×2+4コストサイキックで覚醒すると「チャブル」が覚醒して20コスト揃います。

他には5コストホール2回ならば「チャブル」「ジョン」+「チャブル」「チャブル」でも「チャブル」3体が覚醒して達成可能、「ディアボロスZ」は裏面が20コストのため、それらを進化元とする使い道もあります。

最速5ターン目の開始時には「ストームG」が覚醒するため、対処手段がないデッキにはひとたまりもないでしょう。

勘違いしやすいのは、ターンはじめに出した場合にはメテオバーン覚醒できないということ。

自ターンを迎えた時に覚醒したクリーチャーを進化元にする場合は次のターンを迎える必要があります。

耐性のない「ストームG」を1ターン放置するのははなかなかにリスクが高いので、可能であれば『ドロマー超次元』などでコントロールの果てのフィニッシャーとして出したいものです。

紙でも当初はこの用途がメインで、「ガンヴィート」の覚醒条件で圧を掛けながら出すといった方法が取られました。

「時空GENJI」「グレイトフル・デッド」「時空ギャラクシー」を活用して、相手ターン中に場に出す手段を模索しても良いでしょう。

デュエプレでは「XX」を進化元とするようにできたため、「キズナ・ブラスター」が条件を満たせば一気に17コストを揃えることもできます。

ここのシナジーは薄いように感じられますが、覚えておいて損はないでしょう。

同デッキに入りそうな「ストーム・ホール」がトリガーを得ると相性は良さそうです。

ただし、「XX」は進化元とできるものの、「ストームG」を出せるのはあくまでもサイキックを場に出した時という点は注意が必要です。

通常クリーチャーの「XX」のみで20コスト揃えるようなことは早々ないでしょうが、勘違いしやすい点として気を付けましょう。

「ストームG」は超次元ゾーンに枠を割けるかも評価の争点になりますが、出すサイキックがある程度限定される『XX』ならばすんなり採用でき、超次元ゾーンから相手に圧を掛けることもできると考えられます。

覚醒後は35000の圧倒的なパワーに加え、アンタッチャブル効果と攻撃時のサイキック踏み倒し効果を持ちます。

フィニッシュ力は「HDM」も超えるほどのオーバーキル具合で、出せばほぼ勝ちをより濃厚にした性能です。

このカードの攻撃自体はトリガーケアするものではありませんが、効果で「青ヤヌス」と「チャブル」と赤クリーチャーを出して「赤ヤヌス」に覚醒させると「チャブル」が選ばれないブロックされないSAとしてフィニッシャーになります。

「スパーク」や「アポカリプス・デイ」にこそ無力なものの、このカードが安全着地する段ではさほど気にする必要もなさそうです。

一応ケアの仕方としては「シュヴァル」+エンコマorデモコマ2体を出して「シューヴェルト」にする方法や、「時空ギャラクシー」の表面を出す方法もあるので、採用デッキによってできることはしっかり把握しておきましょう。

総合的に「ストームG」を評価すると、かなり判断に迷ってしまうカードです。

やはり基本的に出した後に1ターン野ざらしになってしまう点と超次元の枠を食ってしまう点が難しいからです。

前者に関しては5ターン目の覚醒もありと前述しましたが、コントロールであれば十分に除去呪文や「バースター」圏内です。

後者に関しては『超次元ビート』はもちろん、『ドロマー超次元』などのコントロールデッキでも、14弾環境で既にかなり枠がひっ迫していました。

この15弾でも数々の有用なサイキックが登場することから、どのカードに戦力外通告をするかは相当に頭を悩まされると想像されます。

とはいえ、超次元ゾーンにこのカードが見えるだけで相手はこのカードを意識して盤面と手札管理をする必要が出ますし、同種デッキのミラーの場合でもこれがあるかどうかで戦術が大きく異なってくることがあるでしょう。

構築の多様性に貢献するのは間違いないので、覚醒編の最後を飾るカードとしての活躍を期待したいです。

最も派手なサイキックの切り札として、「ディアボロス」同様に将来に渡って長く環境で見られる可能性を秘めています。

余談ですが、「ストームG」の覚醒手段には紙でちょっとした裏技があり、「ストームG」を出してすぐに覚醒することができました。

それは進化元の覚醒フラグを引き継ぐというもの。

サイキックはいずれも覚醒条件が異なるものの、条件を満たした時の”覚醒すると裏返る”という動作はすべてに共通するものです。

そのため、「ストームG」を出すタイミングで覚醒条件を満たした他のサイキックを進化元にすると、”覚醒して裏返る”という結果のみを引き継ぐことが可能で、「ストームG」を出た瞬間に裏返すことができました。

ここまで書いてもわかりづらいと思うので、具体例を挙げます。

この盤面でターンを迎えた際、計20コスト以上揃っているので4体を進化元に「ストームG」を出すことができます。

と同時に「キル」が覚醒条件を満たしています。

「キル」の覚醒条件のフラグが立ったまま進化元に巻き込むことで、予約された”覚醒する”という結果が「ストームG」に引き継がれるて即座に「ラスト・ストーム」になれるのです。(ただし、進化元が超次元ゾーンに帰らないというデメリットはあった)

これによって隙を晒すことなく「ラスト・ストーム」でフィニッシュを決められるので、紙では重要なテクニックの一つでした。(私はむしろこのやり方でしか使ったことがないくらいです)

デュエプレではさすがに直感的でないこの方法は使えないでしょうが、裏技に近いこれができないことによってカードの評価が変わり得るのもなんだか皮肉なものです。

おわりに

これを書く時点では事前公開カードは出尽くしていて、リリース日も28日と公開されています。

私生活がだいぶ忙しかったので記事も随分遅くなってしまいました。

周回遅れはいつものことなのですが、今回はだいぶ焦りも感じていました。

少し手を抜いて速度を上げようとは思っているのですが、なかなかうまくできないものです。(だからといって十分に書けてもいないのでただただ苦しいです)

次回の⑤で終わりとなるので、よければ復習がてらお付き合いください。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?