能登半島を一周ドライブ

7月16日(日)、私の父と一緒に、車で能登半島を一周しました。

運転に自信がないため、ほとんどは父が運転し、私は写真役でした。

長くなるので、先にどの場所に寄ったかを記します。

map by OpenStreetMap

朝食:お食事処 みず (七尾市)

父が予め調べていた店です。

7時半に家を出ました。

能登島大橋を渡ってすぐのところにあります。

9時の開店直後に着きました。

焼き魚定食を注文しました。

魚は何種類かあるので、ブリカマを選択しました。

そして提供されるまでの間、小皿の副菜を3品選びます。

セルフサービスですので、副菜置き場に行き、気に入ったものをプレートに載せます。

いずれも野菜を含む品を選びました。

目玉焼き、ポテトサラダ、レンコン煮、そしてデザートまで、、、

噂通り、副菜の種類が多いです!

もしプラス千何百円で副菜10品を食べられるプランがあったら、迷わずそれを選んでいたと思います。

2023年7月時点で1000円という安さです。

ご飯や味噌汁はセルフ盛り付け、副菜は必要数を一気作りという、徹底したコスト削減がされています。

しかしブリカマは決して安くないはずなので、素晴らしいコスパです。

ご馳走様でした。

能登島を早々に出て、能登半島の先端、珠洲(すず)市へ向かいます。

見附島 (珠洲市)

海沿いを走り続けます。

対向車がほとんど来ないため、景色を占めている気分です。

そして12時ちょうど、見附島に着きました。

なだらかな砂浜の地形に似合わず、座礁した軍艦のように浮かんでいます。

座標バグで現れた山岳とも思えます。

岩を見ていると、暑いです。

珠洲市は35度の猛暑日、車から出る少しの時間でも、ペットボトルは手放せません。

後で調べたところ、この日は12時11分ごろが満潮だったようです。

その状況ですが、意外にも島へと続く小岩が見えています。

珠洲岬・青の洞窟 (珠洲市)

続いて、珠洲岬に着きました。

能登半島の最先端です。

入場料は大人一人1500円です。

聖域の岬とも呼ばれ、日本三大パワースポットの一つです。

昔この辺りで修行した仙人が、天に登ったという伝説があります。

そんな不思議なパワーが欲しいです。

岬の手前には、1本だけ傾いた木が立っています。

まるで天空へ伸びる階段のようです。

潮風に吹かれ続けて、今日まで苦難の連続だったのでしょう。

風の強い日や雨雪の日は家に籠りがちの私、天気に負けないパワーが欲しいです。

その後坂を降りて、海面近くまで来ました。

平たく整備されていて、苦なく歩けます。

そして青の洞窟に入りました。

この涼しさを求めていた!と思うくらいの快適さです。

青、水、波の音、冷涼詰め合わせギフトをいただきます。

もう13時、お腹が空いたので早々に出ます。

昼食:つばき茶屋 (珠洲市)

半島の北側、県道28号線を西へ走りながら、私は昼食が食べられる店を探していました。

iPhone標準の地図アプリを見ていて、「つばき茶屋」を見つけました。

海を眺めつつ、地元食材を使った定食をいただける店です。

入り口前の装飾は見応えがあります。

椿の花に、天然木の棒、年季の入った物入れ、そして木の板には筆書きのような文字。

声は無くても、いらっしゃいませと歓迎されているようです。

12時頃には満席になっている程の人気店だそうです。

今回は時間が遅いため、すぐに座ることができました。

道路よりも高いところにあるため、遮られることなく海を眺められます。

まさか石にメニューが書かれているとは、たいへん珍しいです。

しかも絵が上手です。

曲面に一発書き、デザインもメニューごとに異なっています。

私は「だいちゃん定食」を注文しました。

右奥には大浜大豆の地豆腐が、中央奥には珠洲の揚げ浜塩が使われています。

塩はきゅうりに数粒、もずく(能登の絹もずく?)に数粒添えました。

特にきゅうりを食べている時、良いアクセントになります。

塩の採取地による味の違いがあるかは分かりません。

それでも実家のありふれた塩より粒が粗いため、味付けだけでなく食感にも変化が生まれます。

味の付いたきゅうりと言うより、塩で食べるきゅうりとして存在感を放つのです。

一品一品が美味しく、夏バテの心配もありません。

ご馳走様でした。

白米千枚田 (輪島市)

「はくまい」かと思いきや、「しろよね」と読みます。

1004枚もあるここは、日本の棚田百選に選ばれています。

収穫は9月中旬なので、あと2ヶ月、稲は深い緑色です。

下に降りて、遊歩道沿いの田んぼを見ます。

一つ一つの田は小さいです。広げた両腕より小さいエリアもあります。

そのため機械は導入できず、田植えや稲刈りは全て手作業です。

オーナー制度の活用が盛んで、さまざまな企業・著名人が申し込み、標柱を立てています。

千枚田は下から見るのもおすすめです。

現代技術によるせり出した展望台からではなく、昔の農家と同じ目線。

田が近くにあることで、明らかに田であると実感しながら景色を見られます。

しかし日差しを遮るものがありません。暑いです。

奥までは行かずに戻り、次のスポットに向かいます。

世界一長いベンチ (志賀町)

よく見るベンチは2m前後ですが、

志賀町にはとてつもなく長いベンチがあります。

名前はそのまま「世界一長いベンチ」です。

長距離運転で疲れてきたという父のために、夕日を見て癒しになればと思い、、、ではなく単に珍しいものが見たいのです。

そのベンチは、「サンセットヒルイン増穂」という夕日の名所にあります。

そうは言っても、夕日を見るためにベンチ横の高台に登ったところで、気になるのはベンチの長さばかりです。

もう17時半で風もあるので、暑さは気になりません。

向こう端まで歩いてみます。

ベンチ背もたれの向こうには、手形が並べられています。

その数軽く1000個超え、こちらも横に長いです。

途中、ベンチが折れ曲がり、机が置かれています。

22箇所もある小休憩スポットです。

ゆっくり歩くこと10分、ようやく460mの端に到達しました。

父は運転の疲れが癒やされるはずもなく、逆に疲れている様子です。

端で5分ほど座って休みました。

特に屋根や売店がある訳ではないですが、それが良いのです。

余計な構造物が無いからこそ、長さが目立ち、写真映えするのです。

デスクトップ背景として使おうか検討します。

余談ですが、果たして今でも世界一長いのか、気になって調べました。

2023年8月時点でのギネス世界記録は、スイスのジュネーブにある1013mのベンチです。

2012年8月に認定されました。

その前の2011年8月には、富山県南砺市で653mのベンチが作られ、こちらも当時のギネス世界記録でした。

日本人はベンチが好きなのです?

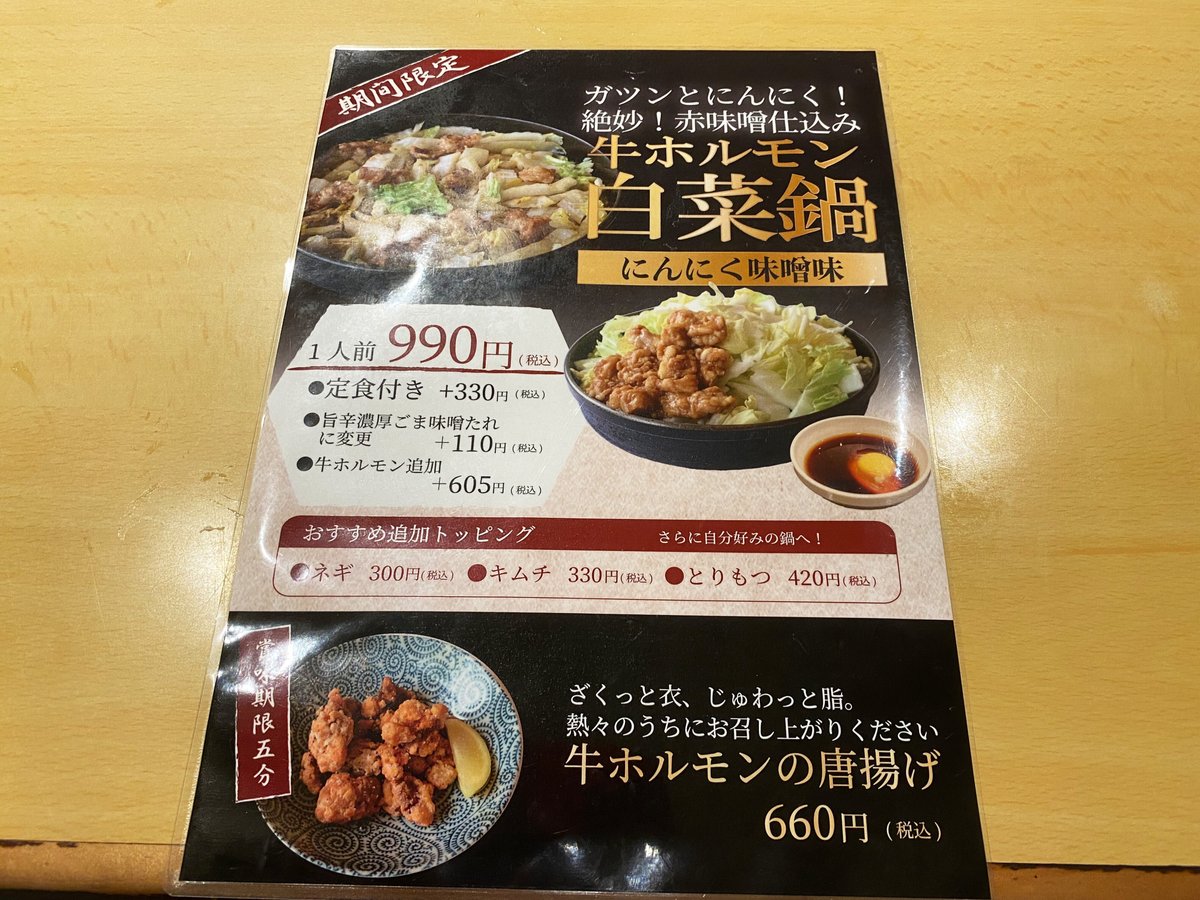

夕食:さぶろうべい 高松本店 (かほく市)

石川県では有名な、鶏肉と白菜入りの「とり白菜鍋」が名物の店です。

私は期間限定の牛ホルモン白菜鍋、父は定番のとり白菜鍋(親鶏)をいただきました。

夏でも、鍋料理で疲れは取れます。

1日中運転した父が言うので、間違い無いでしょう。

ご馳走様でした。

終わりに

以上、能登一周旅でした。

出発時にリセットしたトリップメーターには、「356km」とありました。

金沢市から大阪繁華街に行くまでの片道距離よりも長いです。

父は大型トラックの運転経験があり、長距離運転も慣れています。

2年以上自転車に乗ってばかりの私も、長旅できるパワーが欲しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?