1985年は、終わりの始まりの年

高度成長期の終わりは、経済的にはオイルショックの頃だが、日本の総合的な成長の終わりは、おそらくこの年ぐらいだったのではないかと思う。

魅力に乏しい県として金字塔を得ている、あの茨城で開催されたつくば万博も、大いに記憶に残っている。

テレビをつければ、金妻である。

不倫は文化。日本も欧州のような成熟した社会になってきた証拠でもあろう。

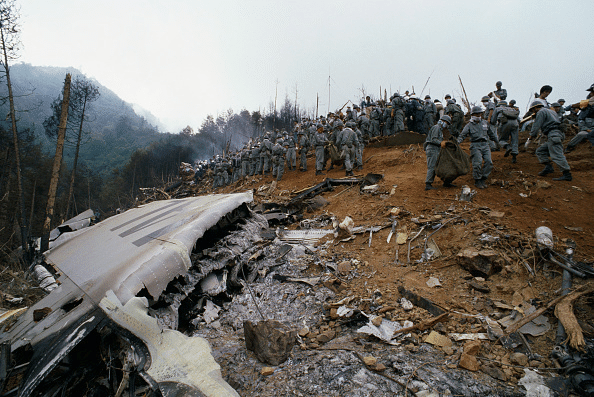

一方、日航機が御巣鷹山に墜落するという、不幸な事故もあった。

この事故で、日本最高峰のITエンジニアを失っている。

そう、TRONのエンジニアである。

TRONって?

「組み込み型OS」といわれ、最初から特定の機械に組み込み、その制御プログラムを作り込むためのOS。

今現在、世界で使われているマイクロプロセッサの総数から見ると、パソコンやスマートフォンは総計でも5%程度。

他の95%は機械の中に組み込まれたコンピュータで、その95%の中でTRONは半分以上のシェアを持ち、台数ベースで最も使われているOS。

TRONが使われている機器で有名なものは、小惑星探査機「はやぶさ」、H2Aロケット、アクションカメラのGoPro、トヨタのエンジン制御、BOSCHなどのカーナビ、各社のプリンタや複合機、デジタルカメラ、携帯電話の電波制御部に至るまで、世界のさまざまな電子機器に組み込まれている。

ヘビーデューティーなOSで、高いリアルタイム性を持ち、ある機器について必要のない機能は削除し、必要最低限の機能で動かすことができるのが特徴。

Windowsのライバルになるはずだった

1985年は、ビルゲイツがMS-DOSのGUIを改良した、のちにWindowsと呼ばれる新OSを開発しており、その萌芽が見られる年でもあった。1985年11月に "Interface Manager" というコードネームで登場したのが、まさにそれである。

一方、TRONは、初期のWindowsよりはるかに進んだOSであった。

歴史に「もし」はタブーだが、この123便にて命を絶った17名のエンジニアが、生き残っていたら、きっとTRONベースのパソコンが世界に広まっていたであろうといわれる。

当時、テレビ生産や自動車生産は、日本が世界一になっており、大型コンピューターの世界でも、IBM互換機で富士通、日立が世界を席巻していた。

これからの時代を作るのは、小型コンピュータであり、その中枢となるOSの重要性は、計り知れないものであった。

大型汎用機では、1982年にIBMスパイ事件があり、おとり捜査の罠にはまった日立のエンジニアが逮捕されて、IBMとの間に闇協定を結び和解。以降20年は日立の社長をIBMが選んでいたとも言われる。

これで収まらない日米の経済戦争の行方は、このTRONにもわたり、1989年の対日経済制裁策である「スーパー301条」に『加える』『加えない』で一波乱あったほどだ。

プラザ合意

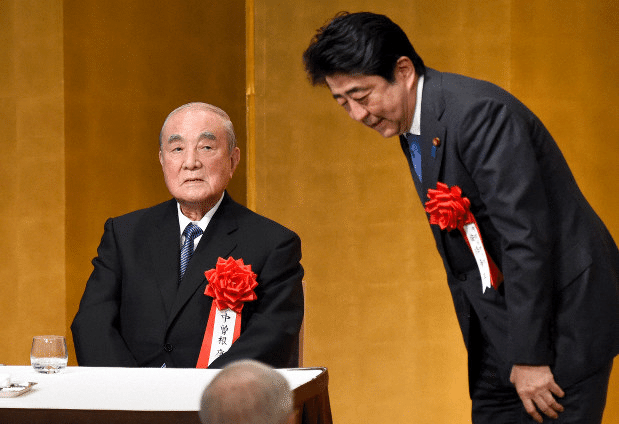

日航機の墜落の1か月後に、日米英仏独の首脳会議(当時はG5)後に、「為替レート安定化に関する合意」が出された。

会議が行われた場所が、プラザホテルであったため、通称「プラザ合意」とされ、その対応に日本は迷走を極める。

翌年には円高による不況で、死に体の日本経済となった。そして、景気浮上策として取った経済政策が、あのバブル景気を生み出す。

つまり、バブル景気と、その後の失われた20年と呼ばれる長期経済低迷の起点ともいえる。

次の成長を奪われた日本

繊維の輸出国から、工業製品の輸出国へ、そして、部品点数の多い造船、自動車、大型コンピュータへと次の産業を育ててきた日本の、まさに次が絶たれたのが、この1985年であった。

その象徴が、日航機の墜落事故であり、プラザ合意であったと思う。

歴史は繰り返される。2020年もおそらく、崩落の始まりとされるのでは?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?