豚肉生産者の未来のために飲食店ができること。格之進と豚組の『一豚全体』という挑戦

豚組の國吉です。

突然ながら、最近の豚肉に対する想いを少し書き留めておこうかと、ずっと放置していたnoteを使ってみます。

豚組というお店で、私はたくさんの豚肉に出会い、多くのことを学ばせていただきました。

残念ながら私は料理人ではないので、とんかつも揚げられなければ、フレンチシェフや和食界の達人のように素敵な料理も作れません。

でもだからこそ純粋に、お客さま目線で豚肉を楽しむ「豚肉ファン」でいられるのかもしれません。

私なりに豚肉に情熱を注ぎ、ひとつひとつの銘柄豚についてもっと知りたいという想いから、時には全国にある生産者の方を訪ね、お話を伺ったりしてきました。

【銘柄豚に対する想い】

豚組では、とんかつ西麻布豚組がオープンした2005年以降、18年以上も銘柄豚と言われる生産者の方がこだわりが詰まった豚肉を取り扱ってきました。

2005年当時は、全国で銘柄豚と言われる豚はまだ200種類程度といわれていましたが、昨今では少なくとも400種類以上と急激に増えています。

銘柄豚を生産する方々を応援しつづけてきた私どもとしては、銘柄豚が認知され、売れるようになっていることは大変うれしい事ではあるのですが…

実は手放しでは喜べないのではないか…と考え始めました。

【豚肉の部位】

豚組で使用するのは、とんかつだとロースとフィレ。しゃぶしゃぶでは肩ロースとバラ。たまにイベントや姉妹店で作る角煮で使うのもバラです。

ほかの飲食店で食べる豚肉料理として考えてみても、トンテキや生姜焼きで使うのはロースや肩ロース。豚丼ではロースかバラ。とん汁でやっとバラだけではなく、モモなどの小間切れを使うかなという感じです。

こうみると、飲食店として扱うのは、肩ロース・ロース・バラ・フィレという決まった部位にかなり偏ってしまう事がわかります。

銘柄豚は、直接飲食店に卸したり、肉の卸業者や商社に特別な豚として扱ってもらうなどして、市場価格で扱われないように自ら価格を設定して販売しています。

飼料や農場環境にこだわったり、飼育期間を長くかけて育てたりと、そこには普通の豚を育てるのとは比べ物にならないコストがかかるので、市場価格よりも高価に売らなければ成り立ちません。

しかし、飲食店での使用が多くなれば売れる部位が偏ってしまいます。

実際、生産者さんにお聞きしてみると、売れれば売れるほど、ウデやモモなどの売りにくい部位がでてしまい、どうバランスさせるか非常に困っていました。

農場を広げて生産頭数を増やしたいと考えても、その分売りにくい部位をどうするかが課題になってしまい、生産頭数を増やせないというお話もお聞きしました。

売れにくい部位は、なんとか地元の肉屋さんとハムやソーセージ、ハンバーグなどの商品を開発して販売していたり、コストをかけて育てたにも関わらず地元のハム工場に「普通の豚」として安く引き取ってもらったりしているようです。

豚組としても、せめてメンチかつとして販売を試みたり、伊勢丹などのイベントに出店した際には積極的に販売を行ってきました。

しかし、そんな事で使い切れる量ではありません。

銘柄豚をさんざん取り扱ってきた飲食店として、生産者の課題にどうしたら協力できるのか、いかにしてその責任を果たせるのか日々考えさせられています。

一般的に養豚業はかなり収益性が低く、やりたい人がいなくなり、このままだと事業継承が難しくなる状況です。養豚が日本から無くなってしまう危機感を感じています。

このような状況下でも、銘柄豚の生産者の方々は高い志をもって、なんとか価値の高い豚肉を作り続けようと努力しています。

銘柄豚を育てている方は強い危機感を持っているからこそ、市場に卸すのではなく独自に販路を作り強い養豚業を目指しています。

そのような人たちの犠牲を前提に成り立っているような豚肉文化では、これからは立ち行かない!

私たちが今は重用されていない様々な部位にも価値を生みだすことで、持続可能な養豚業を支援できるのではないかと考えています。

【イベントを開催します!】

そんな中、格之進の千葉社長が同じような事を考えていらっしゃるという事で、今回は共同開催のイベントを行うことになりました。

沖縄が誇る銘柄豚「今帰仁アグー(なきじんあぐー)」を1頭丸ごと仕入れて、どの部位も余す事なく食べ切るイベント、その名も「一豚全体」です。

仏教用語に「一物全体(いちぶつぜんたい)」という言葉があるそうです。

「ありのままの姿で分割されていない状態のこと。食養で使われることが多い用語で、食材を丸ごと使用するという意味で使われる。穀物を精白しないこと、野菜の皮をむかずに使うことや、根菜でも葉を用いること、小さい魚を丸ごと食べることを意味する。」

今回は、文字を豚に置き換え、普段はどうしても偏った部位ばかり食べてしまう中、一頭を丸ごと食べてさまざまな事を考えてみようという試みです。

豚組だけでは使用しにくい部位も、今回は格之進さんの強力な力をお借りして魅力的な料理へ仕立てられます。

とはいえ豚組としても、あえて通常は使用しない部位をとんかつにしてみるなど、チャレンジもしてみるつもりです。

なぜとんかつやしゃぶしゃぶには使用しない部位だったのか、一頭まるごとを食べ切るには、どの部位をどれくらい食べないとバランスが悪いのかなど、参加していただけるみなさんと考え、学ぶことができたら嬉しく思います!

【日時】

8/22(火)

1部 18:00〜20:00

2部 20:30〜2230

【場所】

「肉屋格之進F」

六本木1丁目アークヒルズ サウスタワー 地下1階

【主催】

格之進=千葉社長(肉おじさん)

豚組=國吉

【会費】

10,000円(税込)

※飲物込

※アルコール持込フリー

【募集人員】

1部・2部ともに38名

【メニュー】

今帰仁アグー1頭仕入れ

格之進メニュー(例)

・パテドカンパーニュ

・ポークグリル

・ローストポーク

豚組メニュー(例)

・とんかつ

・しゃぶしゃぶ

※参加をご希望の方は以下のリンクから。Facebookアカウントが必要となります。

※参加人数にかぎりがあるため、満席の場合はご容赦ください。

【今帰仁アグーについて】

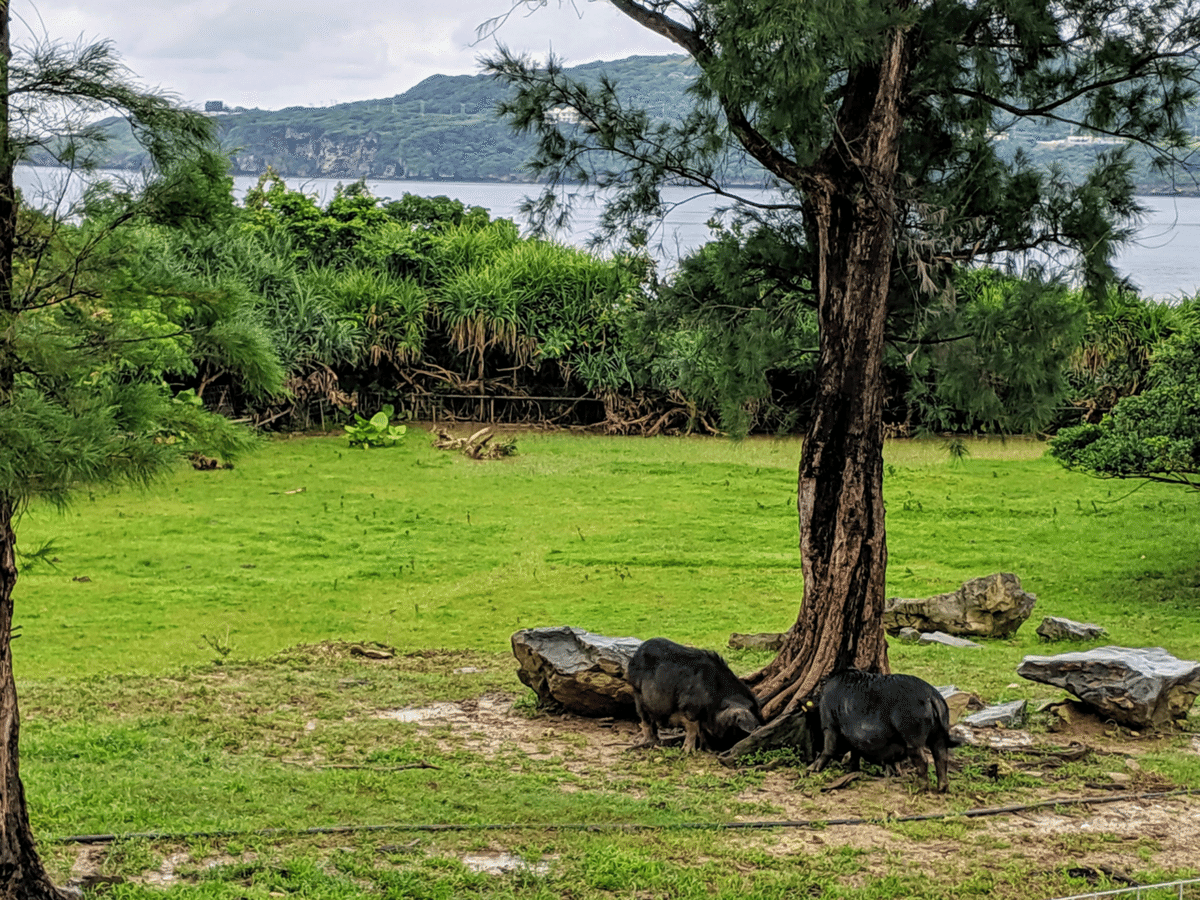

今帰仁アグー(なきじんあぐー)は沖縄で有名なアグーの中でも、さらにこだわりの強い特別なアグーです。

アグーは琉球王朝時代に中国から渡ってきて以来、沖縄に根付いたとされる日本で唯一の在来種といわれる豚です。

しかしながら、戦後は生産性向上のために西洋品種の豚と交雑され、気づけば純粋なアグーは絶滅の危機にさらされました。

「それはいかん!」と立ち上がった人たちが、北部農林高校で「掛け戻し交配」というアグーの特徴が大きい豚を選別して掛け合わせる作業をひたすら繰り返し、なんとか復活を果たしたとされています。

この北部農林高校で復活したアグーは沖縄でいくつかの生産者の手に渡り、いくつかのブランドで世に出回っています。

今帰仁アグーは、生産者の高田さんがさらに原種に近づけようと、沖縄本土から離島を駆け回り、石垣島で古来から伝統の儀式のために育て続けられていたという本来アグーの血が濃い豚を独自に入手し、掛け合わせを行った豚です。

この豚が決め手となり、DNA鑑定でも他のアグーとはまったく異なる特徴を持つという、正に「本物のアグー」といえる豚となりました。

生産者である高田さんの素晴らしいのは、この豚を商売としてではなく、「種の保存」が最大のテーマだと考えていらっしゃるところです。

豚は野生の生き物ではないため、絶滅しかけたアグーという品種の豚をこの世に残していくためには、誰かがきちんと飼育しなければなりません。その飼育を続けるためのサイクルを作るためには、必要頭数だけが豚肉として売れるようにならなければなりません。

高田さんはただこのサイクルが完成することを目標にされているのだとか。

そんなお話をお聞きしたときの衝撃は今でも忘れません。

私どもとしては銘柄豚を世に紹介する役割として飲食店で取り扱い、多く売れるようになれば良いぐらいに考えていたので、高田さんの考え方は想像もしていませんでした。

こんな高い志を持った方と繋がることができたのは、私にとっても本当に幸せなことだと感じます。

今帰仁アグーの味わいの特徴としては、脂身は澄んだ純白で、口の中で旨味を残して消えてしまいます。

赤身はキメが細かく適度な霜降りとなっており、原種に近い豚らしく、深いコクと濃厚な旨味が楽しめます。スルッと通るような喉越しも他の豚肉では感じられない特徴です。

今回のイベントでは、私たち飲食店の人間でも滅多に口にすることのない今帰仁アグーの部位を、存分に味わいたいと思っています。

イベントへのご参加、ぜひぜひお待ちしております!