高橋常政の全絵画技法レッスンー色鉛筆とパステルの併用技法 *持ち物から下絵まで

紙について

両面ケントのイラストボード。一ミリ厚程度、表面がつるつるのもの。

あるいは

超厚口のケント紙がいいです。分厚くて柔らかい紙やワトソンとかマーメイドや画用紙などのテクスチャーのあるものは全く向いていません。

昔はアメリカやドイツ製のイラストボードがあって紙にクレイ(粘土)分を含んでいて実に使いやすかったのですが今は見当たりません。

その代わりに薄い薄いジェッソの地塗りをする。

水200 cc に小さじで軽く一杯程度のジェッソ。

広めの刷毛でさっと塗る。刷毛目は残さないように

コツは何度もなでない事。

塗ったら画面をたてるようにする。

色鉛筆について

なるべく上等の物を、混色は難しいのでできるだけ沢山色数を揃える。

ステッドラーやファーバーカステル、ホルベインの物がいいです。

あと芯の固い物があります。

色をさらに突っ込んで行くときに固い方がいい。昔、夏はクーラーなぞなくて、仕事をしてると暑さで芯が柔らかくなってぽきぽき折れる。

これに悩まされて冷蔵庫に色鉛筆を入れてた。

しょっちゅう先を尖らせるので電気鉛筆削りがあると便利です。

パステル

これも上等の物を。顔料がしっかり練り込まれているもの。

削って使うのでなかなか減らないので、いいものを。レンブラントやホルベインなどのものがいいです。

その他

あとはティッシュペーパー、鉛筆各種、プラスチック消しゴム、練り消しゴム。

パステルのパレットにするトレッシングペーパーくらいです

では簡単な使い方を、といってもほんとにこれだけの技法です。あとは小さな工夫が沢山あるだけです。ティッシュを三角に折る。

トレペにパステルをナイフで削り落とします。

それを三角折りのティッシュでひろって、画面に刷り込むようにこすりつける。先が三角なので小さい部分も刷り込める,ちょっと折り目をずらせば新しい白いティッシュに

なる。安い固いティッシュのほうがいいです。この方法に気付くのに数年!かかりました!!(画像1)

このジェッソを塗った部分と塗らない部分の発色の違いがみえますか。写真ではわかりにくいでしょうが決定的に発色がちがいます。(画像2)

このパステルの色面が底になってその上に色鉛筆で塗り込むように調子を描いて行く。パステルの層がないと色に底が出来ないので色鉛筆は紙の上をさらさらと軽く過ぎて行くだけになります。

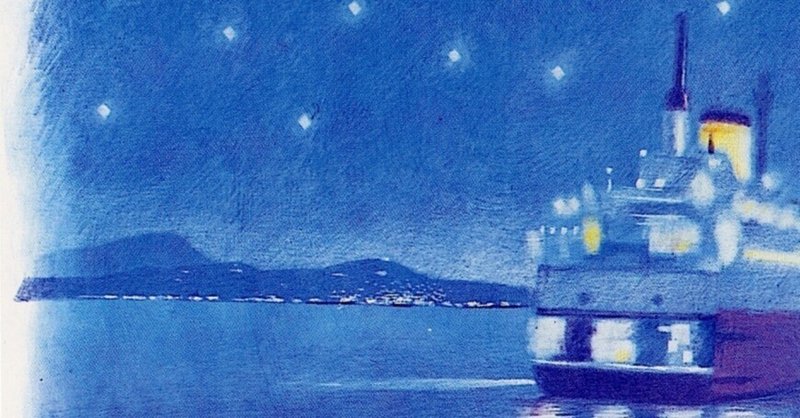

「連絡船」の絵の夜空や海の部分などはパステルの助けが無いと色鉛筆だけでは絶対に出せない色です。星等は消しゴムで消して白くするので字消し用のステンシルや図面用のアクリルの穴のあいた定規なども使います。

今回は簡単に葉っぱを描いて見ました。(画像3)

パステルをこすりつけてその上から色鉛筆でぐいぐいと描く、

(場合によって影を濃くする時は鉛筆を使う。これには使っていません)

ただこれだけの技法です。ボードの下は固いほうがいいです。

この葉っぱには数色の色鉛筆をつかっています。

塗り込むときに色鉛筆の持ち方にコツがありますがそれは次回にします。

小さなテクニックもいくつか。次回は下絵から完成まで。

高橋常政

くもりメモ

色に底をつけるというのが刺さりますね。

料理でも出汁が大事なようにまずはベースってことですかね。

どんな技法にも絵に底があります。いろんな底ありの絵はこちらのBehanceから

見れます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?