防災Ⅱ(愛川町日記 2015年9月22日より転載)

自然が牙をむいた。

関東地方・東北地方は未曽有の豪雨の爪痕から立ち直れずにいる。

気象庁は、9月9日から11日に関東と東北で発生した豪雨を「平成27年9月関東・東北豪雨」と命名。

「平成27年9月関東・東北豪雨」は、台風18号から変わった低気圧に向かって南から流れ込む湿った風と、日本の東海上を北上していた台風17号の周辺から流れ込む湿った風の影響により、南北に連なるライン状の降水帯が次々と発生し、関東と東北で記録的な大雨を生み出した。

この豪雨により河川のはん濫や浸水、土砂災害など多くの被害が発生し、栃木県や茨城県、宮城県では特別警報が発表した。

未だに被災された人々は不安と立ち向かっていることだろう。

ただただいち早い復興を願うしかない。

愛川町でも一時、半原・田代地域に避難準備情報が発令され、平山坂下は通行止めとなった。

「過去にない勢力」「史上最大規模」という言葉が最近の自然災害に形容されている。

鬼怒川の惨事は、相模川や中津川で起こらないとも限らないのだ。

私はかつて愛川町の土砂災害特別警戒地区を歩いた。

→「ハザードマップを片手に」

未だに土砂災害の発生の恐れのある場所の下には人家があり、大きな道路がある。

半原や田代地域は40度を超える傾斜の崖にしがみつくかのように集落があり、集落内を通る小川でさえも集中的に雨水が流れ込めば、災害を引き出す要因に変化をするのだ。

参考資料として「 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 告示図書」を見てほしい。危険性があるが未だに「指定」せれていない地区も多いのだ。そして、その地区の多くも今回「避難準備情報」が発令された「半原」「田代」地区である。

愛川町の地形を見て分かるように

半原・田代は山間に位置しているのがわかる。

しかも、急な崖のような地形が多く、そこからみても土砂災害の危険性が大きいだろう。

以前、私がこの地域をハザードマップ片手に歩いた時

見てのとうり中津川を挟んで避難場所がある地域がある。

大雨で中津川が氾濫しているときに川を渡る危険性はないのだろうか?

確かに上流の宮が瀬ダムへの信頼度の表れだろうが、さっきも言った通り「想定外の災害」が当たり前になっている昨今、「必ず起こりえない」は行動が確定する土台にはなりえないのだ。

「徒労」「杞憂」という言葉は、防災や減災の面から見れば評価する言葉である。

川を渡らずに他市と連携をして厚木方向へ避難所を確保する事は当たり前の算段と思えるし、もう一度ハザードマップを見直す必要はないだろうか。「避難所への輸送「や「避難所が孤立しないか」、避難所の動線を見直し二次災害を防ぎたい。

「敷地が広いから避難所」ではなく「安全が確保される場所だから避難所」である。

いや、ないならば多少無理をしても造ったほうがいいのではないか?

今回の関東・東北の豪雨災害において「行政の判断ミス」という記事がいくつか出た。

ぎりぎりの中での判断は難しく、責任のあることだ。でも、恐れずに早め早めの対応をしてほしい。

災害は避難して「被害がなくてよかったね」でいいのだ。命が失われてからでは遅い。

愛川町の災害での情報ラインは「行政無線」「メール」「ラジオ」である。

こうなると「有線放送」がなくなったのは大きい。

隣同士で情報を共有するためにも自治会の行動は大切だし、

災害時に大きな減災の戦力となる消防団の存在も忘れてはいけない。

愛川町が大きな災害に襲われる。

そんなことはないだろうと。

そうとは言えないのだ。

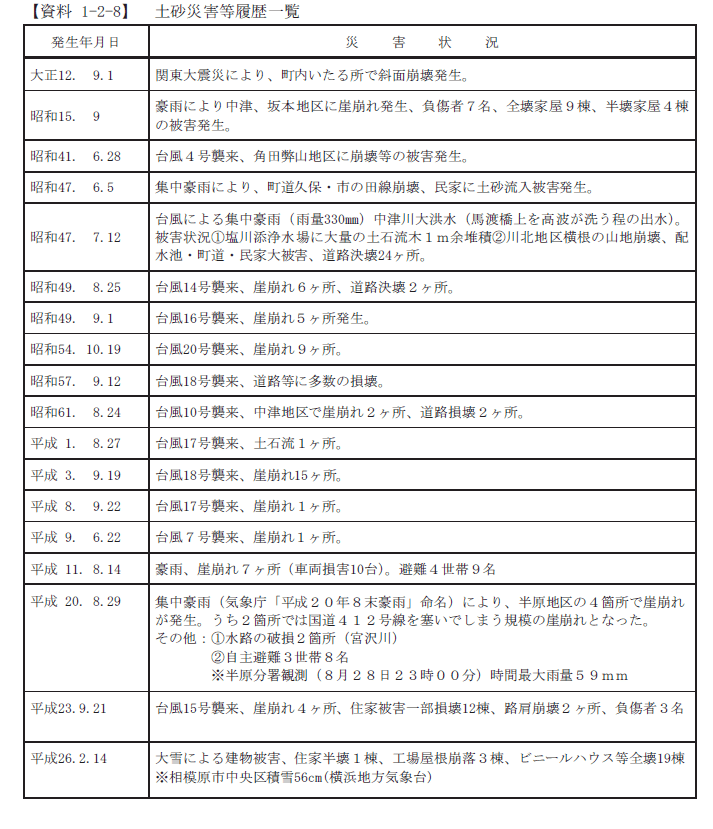

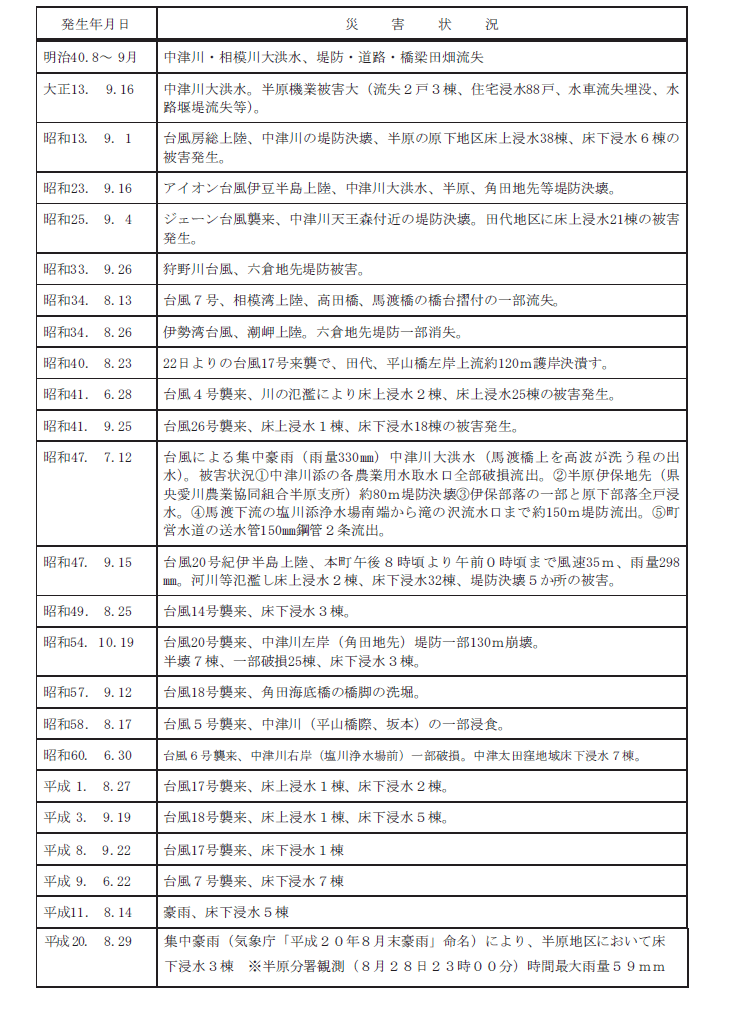

過去を振り返っても、愛川町では大なり小なり災害は発生しているのだ。

その「災害」は「自然災害」に限らず「人的災害」も当然ある。

ライフラインもなく、命の危険性、二次的災害の恐れ・・・

そんな中で私たちは助け合わなくてはいけない。

災害時で、迅速に動けるためにも訓練は必要である。

「社会福祉法人愛川町社会福祉協議会・あいかわボランティアセンター」の活動や 「あいかわ町災害ボランティアネットワーク」の減災・防災活動は、もっと町の人々に浸透させていってほしい。

半原・田代地区が災害が多いならば、そこを重点的に「防災」し、災害が起きた際は他の地区で「減災」できるように備えておかなくてはならない。

災害が起きたとき

一人一人が「被災者」になり、同時に「減災のための人員」になる。

一人一人の結びつきが必要となり、それが地区同士を結び、他の市を結ぶ。

人は自然に勝てないのだ。

だから、身を寄せ合い、訓練をし、知恵を出し

自然と共存していかなくてはならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?