【鬼滅の刃×日本思想(古事記) ~神楽とは何か。~】

鬼滅の刃の主人公、竈門炭治郎が絶体絶命のピンチに繰り出した「ヒノカミ神楽」。

下弦の鬼である累から放たれた強度の糸を断ち切るために使われた呼吸です。

あの場面はアニメの中でも見どころで、炭治郎の父からの想いを受けつぐ意志を見せ、

妹の禰豆子を守るために奮闘する、感動する場面でした。

私は思わず、何度も見返してしまいます(笑)。

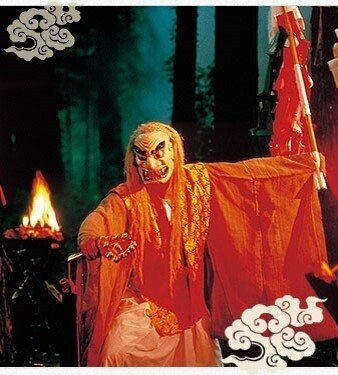

(アニメ第19話「ヒノカミ」より転載)

さて、実は「神楽」という言葉には、日本人の「神様」に対する捉え方が深くこえめられています。

今回は、その意味を探っていこうと思います。

神楽の言葉の意味

一言で言うと、日本神話の神様の前で踊る舞のことです。

なぜ舞を踊るかと言うと、神楽の種類によってそれぞれ目的が分かれていますが、主には鎮魂のためであると言います。

私は神話の故郷、宮崎県の出身なので、神楽と聞くと高千穂神社の神楽を思い出します。

炭治郎の父の舞と同様、夜中、延々と踊るそうです。

高千穂町観光協会のHPにも、神楽は一晩中行うと記載されていました。

それって想像すると、かなりしんどいのでは…と思ってしまいました(^^;。

きっとヒノカミ神楽の呼吸のような、疲れない呼吸の仕方や動きがあるのかもしれないな…と思ったところです。

鎮魂とは、文字通り人の魂を鎮める、という意味です。

ただ、神楽の起源とされる古事記のストーリーから考えると、怒りを鎮めて元のやすらぎの状態に戻る、という方が正しいのかなと私は思っています。

では、神楽の起源となった古事記のストーリーとは何なのか。

神楽の起源:天岩戸での宴での舞

古事記の中に記載されている有名なエピソードですが、ご存知でしょうか??

宮崎県民は小学校の頃、古事記の物語を少し授業で扱ったりするので、なじみがあるのですが、

他県民の方はあまり知らないのではないでしょうか、、。

ちなみに私の受け持っている生徒は、ほとんど知らなかったです。そこは熊本と宮崎のギャップを感じた所でした💦。

古事記の物語を分かりやすく説明されているのは、中田敦彦さんのYouTube大学や、宮崎県が出している広報動画かなと思います。後者の方を授業で見せました。(下記のリンクを参照ください。)

宮崎県の広報動画は、棒読みなところがあって、かなり受けてました(笑)

有名なエピソードの大まかな内容は以下の通りです。※かなり省略しています。

太陽の神様である天照大神(アマテラス)は弟のスサノオに、田んぼを壊されたり、馬の皮を剥いだりするなどのひどいいたずらをされます。怒ったアマテラスは、天の岩戸という洞窟に入ってしまいました。太陽の神様が洞窟に入ると世の中は真っ暗に。食べ物が育たなくなったり、病気になったりと大変なことが次々と起こります。そこで天の岩戸からアマテラスを連れ出すために、宴を催して誘い出します。そこで舞をしたのが神楽の始まりです。その後アマテラスは無事に洞窟の外へ出て、世の中が明るくなり、日常が戻ったとされています。

詳しいことが知りたい方は、こちらを見られるといいと思います(^^)

ここで、もう一度、鬼滅の刃のあの場面に戻ります。

考察:敵を倒すのではなく、魂を鎮めることが本質。

(漫画「鬼滅の刃」5巻40話より転載)

以上の内容を振り返ってみると、炭治郎のお母さんの言葉の意味が分かってくるのではないかと思います。

うちは火の仕事をするから怪我や災いが起きないよう年の始めは”ヒノカミ様”に舞を捧げてお祈りするのよ。

怒りを鎮める、という1点にヒノカミ神楽の本質があるように思います。

ここからは倫理というよりも、鬼滅の刃の考察になってしまいますが、炭治郎は他の鬼殺隊と異なり、鬼の成仏を願うシーンが度々見られます。

そこが強さの秘訣なのかなと思いました。

敵を憎んで倒すのではなく、相手の怒りを鎮め、元の状態になるようにお祈りする。

鬼はもとは人間であり、鬼の人間時代のエピソードを見てみると、主に怒りや憎しみによってなってしまったケースが多い気がします。

そこに他の多くのバトル漫画とは違う視点があり、私を含め、読者が魅かれている部分なのかなと思います。

そんなやさしさを私は持っているのかどうか。

うーん・・・。頑張ります(笑)。

以上、「ヒノカミ神楽」から考えた考察でした(^^)

教育のこと、授業をしている倫理や政治経済のこと、熊本の良いところ…。 記事の幅が多岐に渡りますが、それはシンプルに「多くの人の人生を豊かにしたい!」という想いから!。参考となる記事になるようコツコツ書いていきます(^^)/