真っ向教育論(17)番外編 四月は君の嘘

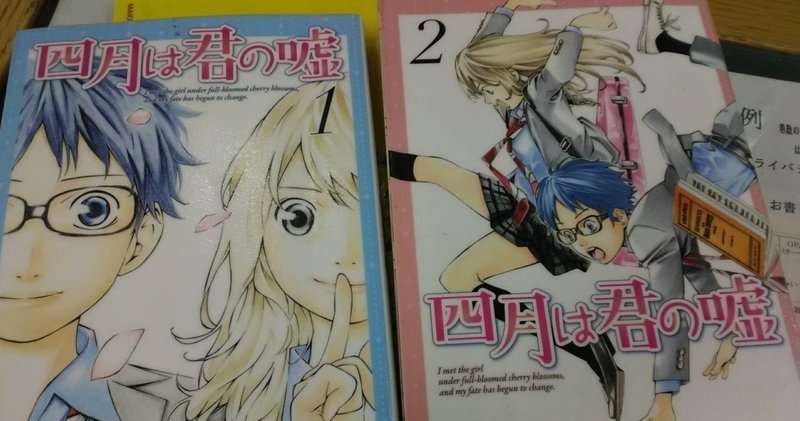

いや~GWは、というかまさに4月から「四月は君の嘘」という漫画を少しずつ読み進めて、GWはYouTubeでこの漫画の劇中曲を聴いたりとか。。

ふだんクラシックなぞとんと興味ないのに😥

僕だけじゃなく我が家のGWは静かにこの漫画のブームに(笑)

寡聞にしてこういう良い漫画があることをまったく知りませんでした。なんとアニメ化も映画化もされているという。。

ピアノを軸とした中学生メガネ男子の成長譚(宿命のライバルとともに)&甘酸っぱすぎるラブストーリー(三角、四角、n角関係?)という。。。テーマとしては鉄板だと思うのですが、まぁあらすじetcは検索いただくとして

この漫画の主人公ほどではないが、自分も幼少の頃ピアノを習っていて

楽譜どおりに弾くのがけっこう得意でした。

この漫画の主人公は楽譜どおり完璧に弾ける紛うことなき天才なのだがそれが原因で逆にトラウマになっていく、みたいな話で

自分も、自分が楽譜どおりに弾くのが得意だったことで良い想い出がない。

そこが、この漫画にハマった理由だと思う

つまり。。

楽譜どおりに弾く(弾ける)ことがそのままセンスではない、ということね

そこに「表現」が入っていないと評価されないという。。

僕は、幼少の頃の苦い経験から、そういう風潮が好きではないのです

この漫画のAmazonレビューでも、僕と同じ考えの人がたくさんいるようで。。。

この漫画は楽譜どおり弾ける人間を「それだけ」のものとして下に見ている!ムキー!!!みたいな書評がちらほらあり

いや、作者にそんな意図はまったくないんだろうけどね。。。

僕がこの漫画を絶賛しつつもかすかに引っかかったところに、おおいに引っかかった(どころか、憤った)人はたくさんいたらしい。

自分がピアノを始めた頃は、楽譜どおり弾くことイコールセンスだと思っていたはずで(幼少ゆえにそれをうまく言語化することはできなかったけれど)

でもだんだん、わかってくるんだよね。そうではないということに

自分は「楽譜どおりにしか弾くことができない」ということに。

楽譜どおりに弾けてかつそこに「自分」そのもの、すなわち「表現」を乗っけることができない。

そして、世の中には「表現」をやすやすと乗っけることができる人間が確実に存在する

そういう人ってたぶん習い事も楽しかったんだと思うよ。だって「表現」できるんだもん。

僕はそんなに楽しくはなかった。

楽しくなかった理由は、男の子がほとんどいなかったっていうのもあるんだけど。。

いや待て、今思い出したけどごくごく最初は楽しかったんだよな。

表現とかなんちゃらとかマセたこと考えることなく、ただただ弾けるようになっていくだけで楽しかった時期は確かにあったね。

それで、なんでこの話が「教育論」なのかというと

そもそも!ピアノとか楽器で自分の感情を表現できる人間なんて、ほとんどいないのである。それはかーなーり選ばれた人間なのだ。

そして、別に選ばれし人間じゃなくとも、楽譜どおりに弾けるって大したもんなんだよ。いやホントに!

超手前味噌だけど。。

けっこうむずかしめの曲を楽譜どおりに弾くってさ、それなりに練習しなきゃできないわけだし

だから子供時代を振り返ってみると自分、もっと褒められてもよかったんじゃないかな~と😎

思うんだよな~

ほっとんどいなかったからね褒めてくれる人。

親は練習しないと怒るし、練習してると怒るし💦

(ちなみにコンクール前だけね)

それは逆に、期待されてたってことなんだろうけど

期待されてないうちは、褒められるわけさ。できたねーすごいねーって

でもある程度の水準を超えるとぱたっと褒められなくなる。なぜなら周囲の期待度がいきなりはね上がるからね。

でもさー

子供って単純だからさ、自分をもっとべた褒めしてくれる人がいたら、次のステージに行けたんじゃないかなー、って思ったりもする。

次のステージっていうのはさっき書いたとおり、そこに「表現」を乗っけることができたんじゃないかなってさ。

ま、そうだったかもしれないしそうじゃなかったかもしれない

歴史にifはない。

表現を乗っけるにあたりベースとなるのは、「楽しさ」だよね、やっぱり。

いや、楽しく習い事してるから表現できるかといえばそうではないんだけれども。一定水準以上の技術力がベースにないと、そもそも何もできないわけでね。

そこは難しいところだな

結局、またある水準を突破する(すなわち、「表現」を乗っけることができるようになる)と、今度は「ブラボー!」になるわけね。褒められ復活。

でもそりゃ当たり前だよね。そこまでくれば人に感動を与えられるんだもん。

だから僕が言いたいのは、ハンパにうまい時期にも大人や周りはちゃんと褒めてあげるべきだということ。

子供を、褒めて伸ばすか厳しく伸ばすか、みたいな議論ってもう。。ホント意味がないと思っていて

あるところでは褒め、あるところでは厳しくして伸ばしていくのが正解に決まってんじゃん。。。

どっちかに偏るのがダメだといっているのだよ。

そして40年前の田舎は。。。田舎は、とひとくくりにしていいのかどうかわからないけど、とにかく褒める風潮はほぼゼロだったね。

そんな中で自分は、空気を読むというか、あー期待されてんだろうなーっていうところまではわかるんだけど

とにかく、褒められないから、最終的には萎えた、みたいな😅

期待に応える気がなくなった。。。(子供側の言い分)

ピアノに限らずいろいろね

ひと昔前の自分なりの整理では、自分は子供の頃、周りの期待が大きすぎてそのプレッシャーに半ば押しつぶされる格好になったのであろう

という自己分析をしていたのだが、それは間違いだった(笑)

期待が大きいというのは、喜ばしいことなんだよ。期待そのものにつぶされるわけじゃないの。

期待するがゆえに多くのオトナが自分に厳しくあたること自体が間違ってたわけ。

いや、厳しくあたることが間違いってわけじゃないな。。。

厳しい一辺倒なのがおかしい。褒める要素を入れないのがおかしい。

オトナの「厳しさ一辺倒」に子供はつぶされる。最終的には。

ただし、つぶされたこと自体に気付かないまま大人になった人がほとんどなのだろうと思う。

気付いてないから、評価してしまう。あの時代はあれでよかったと。だから、多くの僕ら世代は現在進行形で同じ過ちを繰り返そうとしている(真っ最中)。

僕は自分はそうはなるまいと、当時の自分の周りにいたオトナたちは反面教師にさせてもらっています。

厳しい一辺倒だと、子供(今の時代の)は、感情を奥のほうにしまってしまうか、あるいは反抗に走るよね。

「四月は君の嘘」の主人公は前者。

子供時分の僕は、後者に近いんだけど、要はサボタージュね

サボタージュからのフェードアウトで終了~みたいな

でもさー、書いてて思ったけど

結局のところは、話を聞いてほしかっただけなのかもしれないね。

大人になってから、僕を受け持った先生が自分の知らないところで僕を褒めてくれていた、っていうのは漏れ聞いたりしたんだけど、それ大人になってから聞いたところで時すでに遅しの感ありまくりだから。。

それ本人の前でいってくれよっていう

まあそういうの含めて今のこの(ひぬくれた)自分がいるんだけどさ。。。

というわけで、

結果的に出来上がったのはよくある「器用貧乏」みたいな(自分のこと)

いや、今はね、感謝してるんですよ。心から

自分が器用貧乏であることにね。

器用貧乏であること自体がけっこう希少価値があるってことがわかったから

でもさ、それを知ったのはけっこう大人になって、時間が経ってからだからね。。

特にビジネス・シーンにおいては器用貧乏と「礼節」がセットになると相当強力な武器になることがわかったので。

そして器用貧乏であることを褒めてくれる人は相変わらずあんまりいないけど、ここ10年ぐらいかなあ?うまーくそういう自分を自分で褒めれるようになったような気はしますね。

あそっか、自分で褒めればいいんだっていう(笑)

そこに気付くのはだいぶ遅かったね。。。

さて

自分は、よく子供を褒めるほうだと思います。意識してそうしています。

一方で、自分は子供に甘いという自覚がありますが(笑)

子供を褒めると子供に甘いは、ちょっと違うよね

いや、かなり違うかな。

親として大人として、良いと思ったらその場で褒める。

けど、お世辞は言わない。褒めるに値することだけ褒める

ことを心掛けています(完全にはやれていませんが)

それはただ、正当な評価を与えているだけだよね。甘くはない。

だから甘いとは。。結局「怒らない」ということなのかな。

それが、上の世代の大人、父親の多くができなかったことなんだろうね

上の世代はしょっちゅう怒ってたし、そして褒めなかった💦💦

甘いのは認識してるけど😅厳しくしないといってるわけじゃなくってね

怒らないっていったってそれはムダに怒らないといってるだけで、怒らなきゃいけないシチュエーションはあるだろうし

親としてそれはわきまえなきゃいけないよね

父親ってね、たぶん、気をつけてないと自然に息子に厳しくなっちゃうんですよ。

だから、大丈夫。デフォで厳しいから(笑)

上の世代がおろそかにしていたのは、父性的な厳しさの中に褒めの要素(つまり、正当な評価ね)を意識して入れようとしなかったということなのね

照れなのか父親の威厳気取りなのか知らないけどさ、それは言い訳にはならないと思うわけ。特に今の時代はね。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?