草木で型染めをやる #2 染色

前回の記事▼

型紙

型染めに使う型紙は、本来は渋紙という、和紙に柿渋を塗ったものを使うようだが、今回はあるものでやりたいので厚めの大きい封筒を使った。

インドかどこかの紋様を参考に、カッターで模様を切った。

糊置き

参考動画↓

染める布は、初めてなのでとりあえず百均で買った綿100%の小さい布。

少し煮て購入時の糊を落としてから乾かしておく。

板につくった糊を塗り乾かしてから、刷毛で水を塗って戻す。そこに布を貼り付ける。

糊を塗るのには料理用スケッパー(プラスチックのヘラ)を使った。

その上に型紙を貼り付ける。

この上に糊を置いていく。ここでは料理用ゴムベラを使った。

型紙がただの紙なので、めくれて紙の下まで糊が入り、一部の糊の模様が崩れてしまったりした。

もうちょいピタッとする素材がよい。初心者ではクリアファイルでやる人が多いもよう。

糊置きできたら、おがくずや米糠をふりかけて保護し、乾くまで置いておく。

引き染め(失敗)

地入れといって、大豆の煮汁につけて染まりをよくする工程があるが、ヤシャブシは染まりやすく必須ではないようなので、今回は省略した。

ただ、ヤシャブシに適する染色法は煮染めや浸し染め。

いちど引き染め(刷毛で染料を塗り込む)でやってみのだが、さすがに染まりが薄すぎた。

(糊で模様の部分に水分が染みてないだけ)

なので、この上からさらに浸し染めをすることにした。

浸し染め

ヤシャブシの染液に布を浸して染める。

温度が高いほうが染まるので、温かい状態で使用した。

ただし、型染めの糊が溶けては意味がないので、かなりヒヤヒヤした。

写真では適当にぐしゃっとやっているが本来、10分間ほど、屏風畳みしながら布をよく動かすらしい。

参考文献:『草木染 四季の自然を染める』(山崎和樹著)

次に明ばん媒染。たぶん布に色をより定着させる工程。発色もすこし変わる。

明ばんは市販の料理用のものを使用した。

参考文献では4ℓの水に3gの明ばん。

ネットで調べるともう少し明ばん多めだったので、適当にその間くらいでやったと思う。

溶けにくいので最初はお湯で溶かす。

できた明ばん媒染液に、布を動かしながら15分ほど浸けたら、その後、ふたたび染液に浸して染める。

染まったら、水洗いして糊を落とし、乾かす。

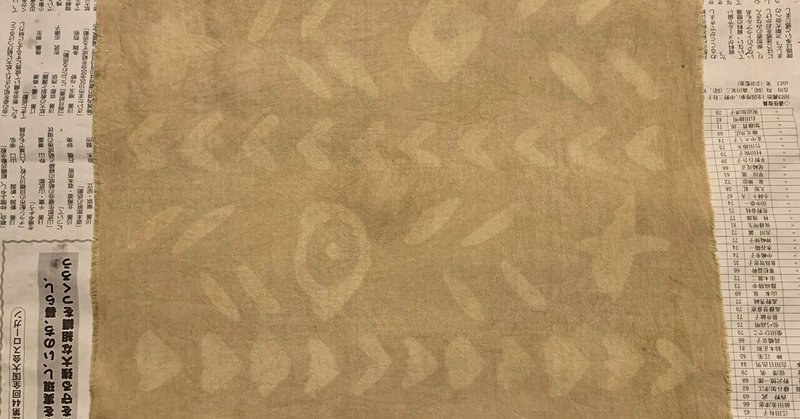

完成

ヤシャブシの型染めハンカチができた。

思ったより染まっていないし、模様はかなり崩れているが、適当にやったわりには満足。

自分が好きな模様を入れた布ができる、これはとても嬉しいこと。

今回初めて染色をやったが、模様を入れる方法である型染め、染色法である引き染め、浸し染めを調べながら一気にやったのでかなり大変だった。

次はもっとうまくやりたい。

ヤシャブシはまだまだあるので、次はおはぐろ媒染にして黒い布をつくりたい。(錆びた釘でできる)

また、鮮やかなワインレッドに染まるヨウシュヤマゴボウがめちゃくちゃ生えてくるので、それも染色に使ってみたい。

また次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?