出雲大社 -地域のお宝さがし-95

所在地:島根県出雲市大社町他

■古い神社の形式■

「大社造り」は、出雲大社(以下出雲、島根県)に伝えられる神社の形式で、ほかには、「神明造り」(伊勢神宮、以下伊勢、三重県)、「住吉造り」(住吉神社、以下住吉、大阪府)があります。現状の社殿の建築年は、出雲は延享元年(1744)、住吉は文化7年(1810)で、ともに江戸時代の建築、伊勢は、平成25年(2013)に第62回式年遷宮が行われたので、現代建築といえますが、これらの神社は、わが国における最も古い神社の形式を伝えていると考えられています。

●どこが古いのか●

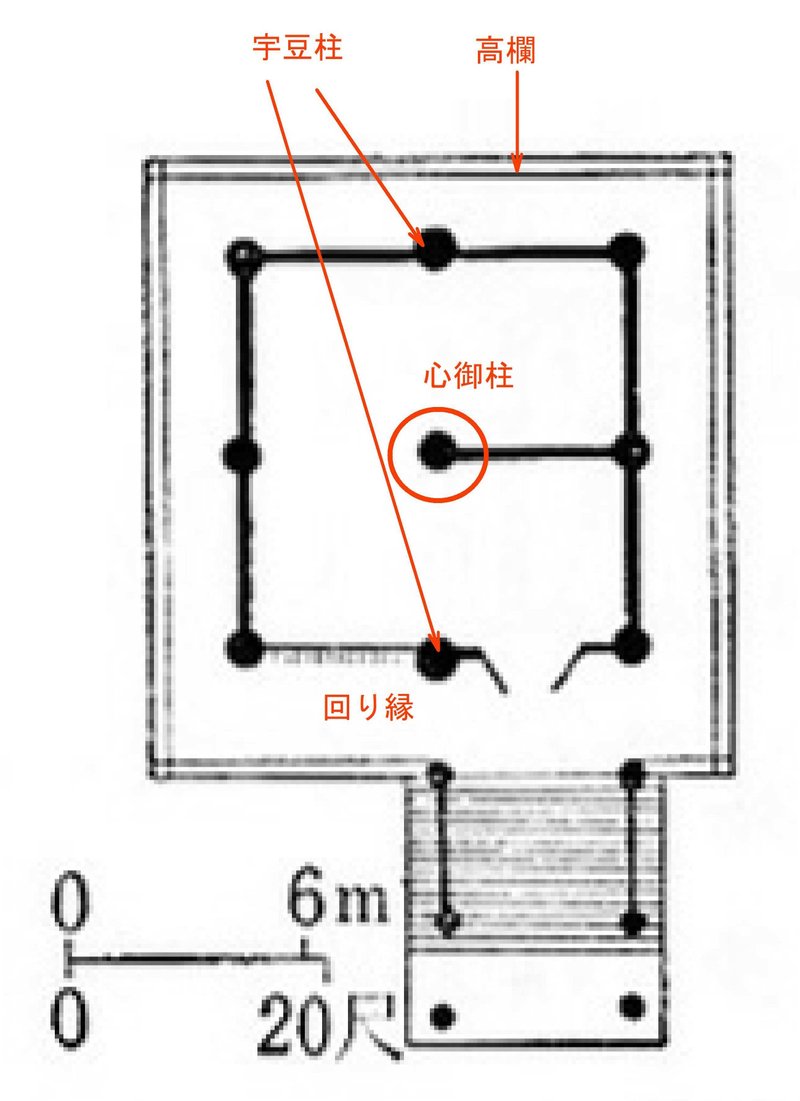

出雲大社 出雲の平面は、妻側(梁間、短辺方向)の右端に入口が設けられた妻入り形式ですが、平面の形態は、住吉・伊勢の長方形に対し、出雲は正方形(田の字形)で、周囲に回り縁・高欄が設けられています(図1、注1)。

入口のある正面と背面の中央部の宇豆柱(うずばしら)が、壁面の外側に配されており、棟木を支える棟持ち柱(むなもちばしら)であったことが窺われます。棟持ち柱は、棟木を直接支える柱で、原始的な手法といわれています(図2、注2)。

住吉神社 住吉の平面は、妻側に入口が設けられた妻入り形式で(図3)、新天皇が即位に際し、皇祖神と食事を行う大嘗会正殿に似ています(図4)。

現状の外観は木部に着色が施され、千木は置千木(おきちぎ)になっていますが、反りのない屋根や回り縁や高欄が設けられていない点に古制が窺えます(図5)。

伊勢神宮 伊勢の平面は、平側(桁行、長辺方向)に入口が設けられた平入り形式で、妻側の壁から離れて棟持ち柱が立てられ、周囲に回り縁・高欄が設けられています(図6・7)。

注1)図1・3・4・6は、『建築史』(市ヶ谷出版、2002年)より転載・加筆

注2)図2は、『日本建築史図集新訂第三版』(彰国社、2012年)より転載・加筆

●出雲大社と伊勢神宮の共通点●

神社社殿の形式は、①柱下に土台をもつ、②心御柱(しんのみはしら)をもつ、③内部が二室に分かれるものに集約されるといいます(注3)。それによると、出雲と伊勢は、②の形式と「棟持ち柱」をもつことで共通しています。

伊勢の「心御柱」は、正殿の中央下の土中に埋められているので、見ることはできません。出雲の「心御柱」は、社殿内部の中央の柱のことで、この柱は、梁の下端で止まっていて、構造的に柱の役割を果たしていません(前掲図2)。先記のように、出雲では「棟持ち柱」を「宇豆柱」と称していますが、往時の出雲の平面を示した「金輪造営図」には、「岩根御柱」(いわねのみはしら)(図8、注4)とあり、さらに、『匠明』(注5)所載の「出雲大社之図」には、「ウズノ柱」と記されています。

これらから、出雲の「心御柱」は、往時は「岩根御柱」、近世に「ウズノ柱」(宇豆柱)と称されていたことが分かります。それが、明治になり、「伊勢神宮の『心御柱』をならって呼び方を変え、また棟持柱への学問的な注目と関連して、『うず柱』をその呼び名に転用した」といいます(注6)。

注3)稲垣栄三『神社と霊廟』(小学館、1971年)

注4)前掲注3)『神社と霊廟』より転載

注5)『匠明』p123(鹿島出版会、1980年)

注6)渡辺保忠『伊勢と出雲』(平凡社、1967年)。出雲に関する記述で断らない場合は、同書による。

■出雲大社の特徴■

出雲の特徴は、社殿の高さが、上古には32丈(約96m)、中古は16丈(約48m)と伝えられ、その後は現在まで8丈(約24m)(図9)という壮大さにあります。このうち、8丈の規模と形式を正殿式(せいでんしき)、その規模より縮小されたものを仮殿式(かりでんしき)と呼ばれています(前掲注6)。

この規模について、32丈の高さは、明治時代に構造技術の面からは否定され、文献の面から肯定されたといいます。平成12年(2000)に、境内から「金輪造営図」と同様の柱、すなわち、正面中央部の「宇豆柱」、「心御柱」、正面右側の側柱が発掘されました。これらの柱は、宝治2年(1248)に造営された社殿の柱ですが(注7)、この宝治度の造営について、「・・寛文7年(1667)の造営の際には『宝治二年御造営の記録守候ハん』とその造営遷宮の参考とされました。また宝治2年の造営以後、戦乱などの理由により出雲大社の社殿規模が小さくなったとされますが、寛文度の造営の際には、中世最後の正殿式(寛文度の造営以後、8丈・約24m以上の高さを持つ社殿を正殿式と規定)の造営と位置づけられました。その意味で、宝治度の造営は出雲大社にとって重要と考えられます。」(注8)とありますが、具体的な規模がよく分からない。

表1によると(注9)、発掘された「宇豆柱」などの伐採時期は「西暦1215~1240」(建保3年~仁治元年)、遷宮造営は、「13年~1235」(建保元年~嘉禎元年)とあります。そして、「1268 宝治2年 火災焼失 その後 規模縮小 高さ8丈 24m?」とあり(注10)、宝治度の社殿は、文永5年(1268)に焼失したようです。このことは、他の記事でも、「1268年 社殿焼失?」の記載が見られることから(注11)、この時期に社殿が焼失し、その後、規模を8丈に縮小して再建されたと考えられます。そして、16世紀末には高さが「4丈5尺」に縮小されています。

となると、宝治2年の焼失以前の社殿は、高さが16丈であったと思われます。さらに、遡って、平安時代初期、天禄元年(970)の書籍『口遊』(くちずさみ)に記された、「雲太」(出雲太郎=出雲大社)の規模は16丈と考えられます。

16丈の復元立面図の左端に人物が描かれていますが(図10、注12)、その迫力に圧倒されます。

注7)『日本建築史図集新訂第三版』(彰国社、2012年)

注8)東京国立博物館-1089ブログ造営・遷宮の歴史から「巨大社殿 出雲大

社」を見てみよう

注9)「寺社建築文化財の探訪<TIAS>4-4出雲大社の起源と歴史」に掲載されている年表を部分掲載。表題は筆者が付した。

注10)引用の、「1268 宝治2年」は、文永5年(1268)の誤記であろう。

注11)「縁-授得・古代出雲大社神殿:4.古代大社実在性の検証(その3)」

注12)『古代出雲大社の復元』(学生社、1989年)より転載。

次回は、『口遊』に記された雲太に続く、和二・京三に関連をみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?