建築家葛野壮一郎の仕事①-地域のお宝さがし-48

■建築家葛野壮一郎■

建築家葛野壮一郎(かどのそういちろう、図1、注1)をご存知ですか。大江ビルヂング(図2、大阪市北区)や中央電気倶楽部(図3、大阪市北区)の設計者です。

図1 葛野壮一郎

図2 大江ビルヂング外観

図3 中央電気倶楽部外観

葛野が知られていない理由として、本人が昭和19年(1944)に、さらに翌年には夫人も逝去し、子息がないことなどが掲げられます。筆者は以前、葛野について紹介したことがありますが(注2)、ここでは、それをもとに、資料を見直して気づいたことなどを加味して、葛野の仕事などを紹介します。

●葛野家●

葛野家の先祖は、平安時代に遣唐使を務めた藤原葛野麻呂まで遡ります。その後裔の藤原輝光が、山城国葛野郡の領有を機に、葛野兵衛輝光と改名したことにより葛野家を興し、葛野本家は、現在も池田市に託明寺として存続しています。当寺の5世住職存空(享保5年=1720没)の弟尚良が分家し、葛野分家初代となり、酒造業(山城屋)を営みます。同分家は、和歌や絵の才に恵まれた家系で(注3)、ことに5代目宜春斉は、絵画を呉春に師事するなど、現在も池田の文化史に名を残しています(注4)。葛野壮一郎は、分家の8代目にあたり、明治13年(1880)、大阪府豊島郡池田町に生まれ、明治38年東京帝国大学建築学科(以下、帝大)を卒業しました。

●大学以前●

葛野は、「・・油も水彩もやり、また三高時代には『くれなゐ』の号で明星派の歌に熱中した時代もあったと(注5)、その多才ぶりが窺われるとともに、葛野が三高から帝大へ進学したことが分かります。

注1)『建築と社会』大正11年1月号より転載。

注2)拙稿「葛野壮一郎」(『日本建築協会80年史』所収、p118、1999年)

注3)『託明寺の歴史』によると、藤原葛野麻呂は、延暦20年(801)に遣唐大使に任ぜられている。また、父藤原小黒麻呂とともに平安京新都造営にも携わり、その活動の一端は、澤田ふじ子『羅城門』(講談社、1978年)に描かれている。

注4)「特集江戸時代、この地に豊かな文化の種をまいた画家・呉春と池田」

注5)伊達俊光『大大阪と文化』(p197、昭和17年)

■帝大卒業設計■

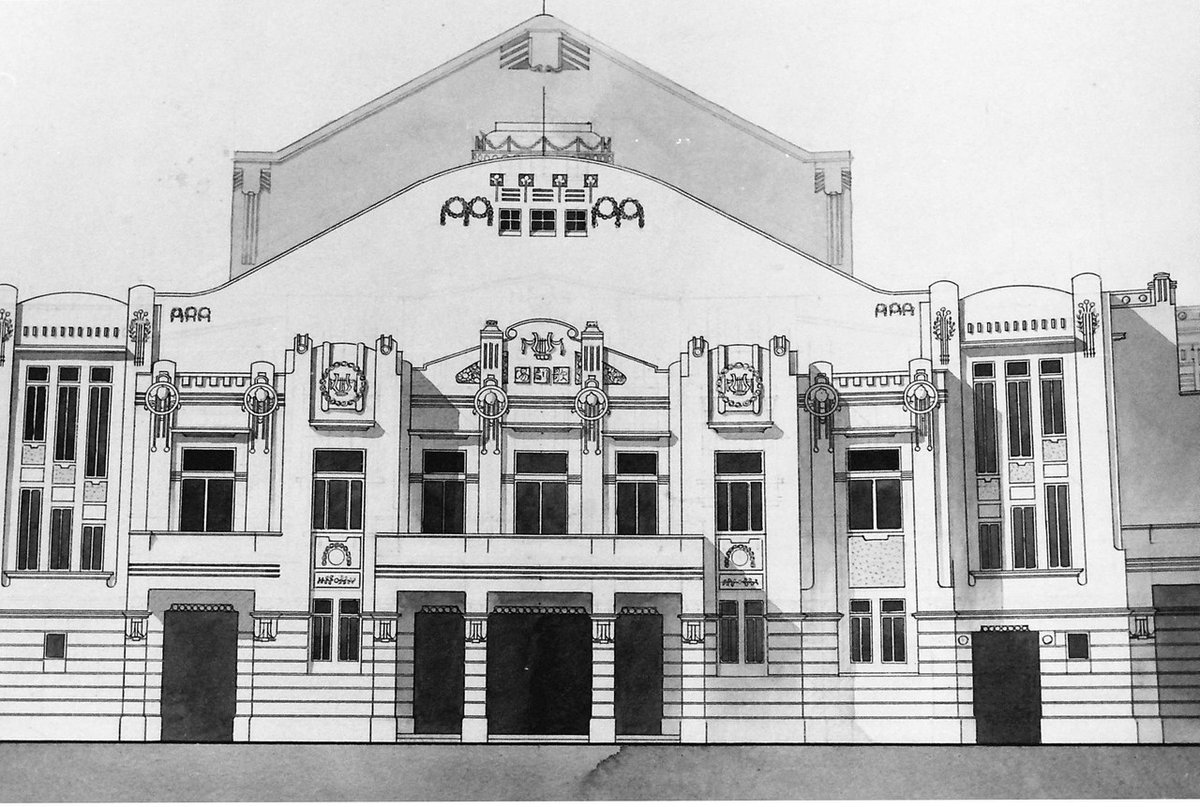

在学中のことは不明ですが、卒業設計の課題は「オペラハウス」です。装飾を抑え、平滑な壁面構成によるセセッション(ゼツェッシオン)風の意匠で、まとめられています(図4~6枚)。

図4オペラハウス外観

図5 正面

図6 細部

セセッションとは、建築・工芸を主とした芸術の革新を目指す団体で、1897年(明治30)にウイーンで結成されました。セセッションは、分離を意味するラテン語に由来するといいます。翌年にはセセッション館が建築されています(図7~8)。

図7 セセッション館外観

図8 細部

セセッション館の外観は、平滑な壁面で構成され、たしかに過去の建築物とは異なる形態ですが、一方、入口上部の人面のレリーフ、デザイン化された樹木とその色彩は装飾ではないかと思うのですが、周囲のバロック風の重厚な建築物と比較すると、納得するものがあります。

葛野のオペラハウスと比べて見ると、壁面構成や細部の人面のレリーフなどに影響が窺われます。当時の卒業設計では、ゴシックやルネサンスなどの様式に準拠した意匠の作品が主流でしたので、葛野のような作品は少なかったと思われます。

それが、葛野より10余年後、大正7年(1918)に早稲田大学を卒業した村野藤吾は、「セセッションというのは、スタイリッシュの教育に対する一種の反抗みたいなもの・・スタイリッシュなめんどうくさいものはやらん」(注6)と頑張っていました。セセッションが、村野と同年代の学生に大きな影響を与えたようですが、葛野はその初期の世代になるのかも知れません。

注6)『建築をめぐる回想と思索』(新建築社、1976年、p63~64)

■横河工務所入所■

葛野は、帝大卒業後、横河工務所(以下、工務所)に入所します。所長の横河民輔は、明治23年、帝国大学造家学科を卒業と同時に、邦人最初の建築事務所を開設しますが(注7)、その後、明治25年に三井元方の嘱託となり、同28年に就職し、技師長格で三井営業総本店(三井銀行本店)の設計を担当します。そして、同店が竣工した(明治35年10月)翌36年4月に工務所を開設します。

明治37年に中村伝治、同38年に葛野、同39年に松井貴太郞、同40年に笠原敏郎・石井敬吉が入所し、そのうち、松井貴太郞は大阪支店の勤務になり、以後、大阪で活動します。5人は全て帝大卒業生で、葛野は工務所2年目の2期生です。

事務所の様子は、「所員には大学出身の工学士が四名ほどいたし、図面の上手な錚々たるたる青年建築家が五、六名いて賑やか」で、「横河先生を中心に、三井銀行建設当時からの人達で固められていた」(注8)ようです。この話しは、前記5人のうち4人がいたことから、明治40年の4月頃と思われます。また、「図面の上手な錚々たるたる青年建築家が五、六名」というのが、「三井銀行建設当時からの人達」と推察されます。つまり、三井銀行本店の仕事を終えた横河は、部下を率いて工務所を開設したのです。工務所の仕事には、帝国劇場(図9、注9、以下、帝劇、明治44年2月竣工)、三越呉服店(大正3年9月竣工)、交詢社ビル(昭和4年12月竣工)など、著名な作品が多くあります。

図9 帝国劇場外観

大正初年に、有名なキャッチフレーズ、「今日は帝劇、明日は三越」が登場します。双方とも横河民輔の設計ですが、帝劇のデザインは葛野が担当していたようです。横河が、「自ら図面をかかない建築家として有名」(注10)であったことなどを考慮すると、卒業設計でオペラハウスを設計し、入所6年、技量を上げてきた葛野に担当させるのは自然な流れでしょう。葛野は、横河の意見や指導を受けながら、「帝国劇場」の名に恥じない、堂々たる「三階建てルネサンス風フランス式建築」(注11)にまとめあげたと思われます。オーダーを用いた様式建築ですが、重苦しい感じはしません。

注7)村松貞次郎『日本建築家山脈』(鹿島研究所出版会、1968年、p191)、以下、横河工務所に関する事項で、断らない記述は同書による。

注8)竹田米吉『職人』(中公文庫、2003年、p148)

注9)『明治大正昭和建築写真聚覧』(文生書院、2012年)、図9はp159より転載。

注10)前掲7)村松貞次郎『日本建築家山脈』(p195)

注11)嶺隆『帝国劇場開幕』(中公新書、1996年、p25)

●横河工務所退所●

葛野の工務所退所の時期は不詳ですが、大正元年に神奈川県技師として確認されますので(注12)、帝劇の竣工後に退所したものと推察されます。

神奈川県では、県庁(大正2年9月竣工)の監督を行っています(注13)。そして、県庁の仕事終了後、大阪府に奉職します。

注12)『建築学会々員住所姓名録』(p11)、大正元年10月22日調

注13)前掲9)『明治大正昭和建築写真聚覧』(p173)

次回以降、大阪における葛野壮一郎の仕事をみていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?