SWOTを使い尽くそう(第5回最終回)

これまで4回にわたってSWOTを用いて競争戦略を立てる方法を説明してきましたが、今回が最終回。これまでの4回を振り返ってのまとめと、4回の中で説明不足だった点の補足をします。

前回はこちら⇒

1.SWOTは事業部の競争戦略立案ツールである

4回の連載のなかで説明不十分でしたが、実はこれは重要な点で、本来なら連載開始のときに説明すべきでした。

上の図のように、全社ビジョンを起点にそこから派生するものとして事業部の競争戦略を立てるのが理論上の形です。

しかし、現実の企業では、そうはなっていない。特に、日本企業は長期雇用との兼ね合いで事業を畳んだり外部に売却する発想がないので、上の図の流れがボトムアップになっている場合が多いのです。まず既存の事業部が競争戦略を立て、それを本社が集約し事業範囲と各事業部への資源配分を決めるという流れです。

ボトムアップで全社戦略を立てると、本社が各事業部に遠慮しメリハリのついた資源配分ができなくなる危険があります。

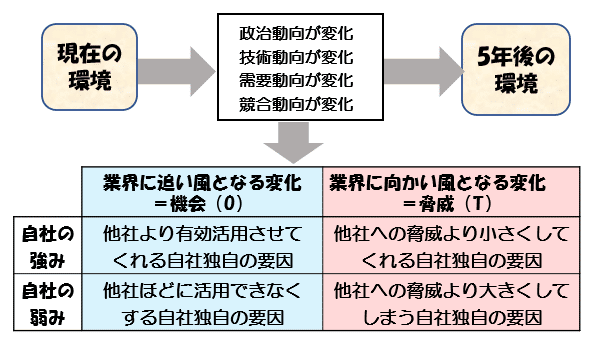

2.まず、業界にとってのOとTを検討する。

事業を取りまく外部環境が変化すると、その変化によって事業にとって追い風となる要因【機会=O(Opportunity)】と事業にとって逆風となる要因【脅威=T(Threat)】が現れます。

OとTは、類似の事業を営んでいる企業群、つまり、業界にとって共通であることが多く、OとTへの対処の差が同業企業間での競争優位の差を生むことが多くみられます。したがって、SWOTは業界にとってのOとTの検討から入ります。

3.SとWはO・Tと関連づけて検討する

OとTを業界にとっての将来の機会と脅威として捉えました。

したがって、自社の【「強み」=S(Strength)】と【「弱み」=W(Weakness)も、業界を待ち受けている将来の機会と脅威に対して自社が対処する上での「強み(S)」と「弱み(W)」して検討します。

これは非常に大事なポイントです。戦略は未来を手繰り寄せるもの。だから、「強み」と「弱み」も未来志向で検討する必要があります。今の時点で他社と比較した「強み」と「弱み」だけを見ていては、現状の打開策という戦術レベルの答えは導き出せても、未来を手繰り寄せる戦略は導き出せないのです。

4.SとWを、経営の4要素それぞれで検討する

自社の「強み=S」と「弱み=W」は、「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つの経営資源のそれぞれについて見ていきます。

5.SとWを、バリューチェーンで検討する

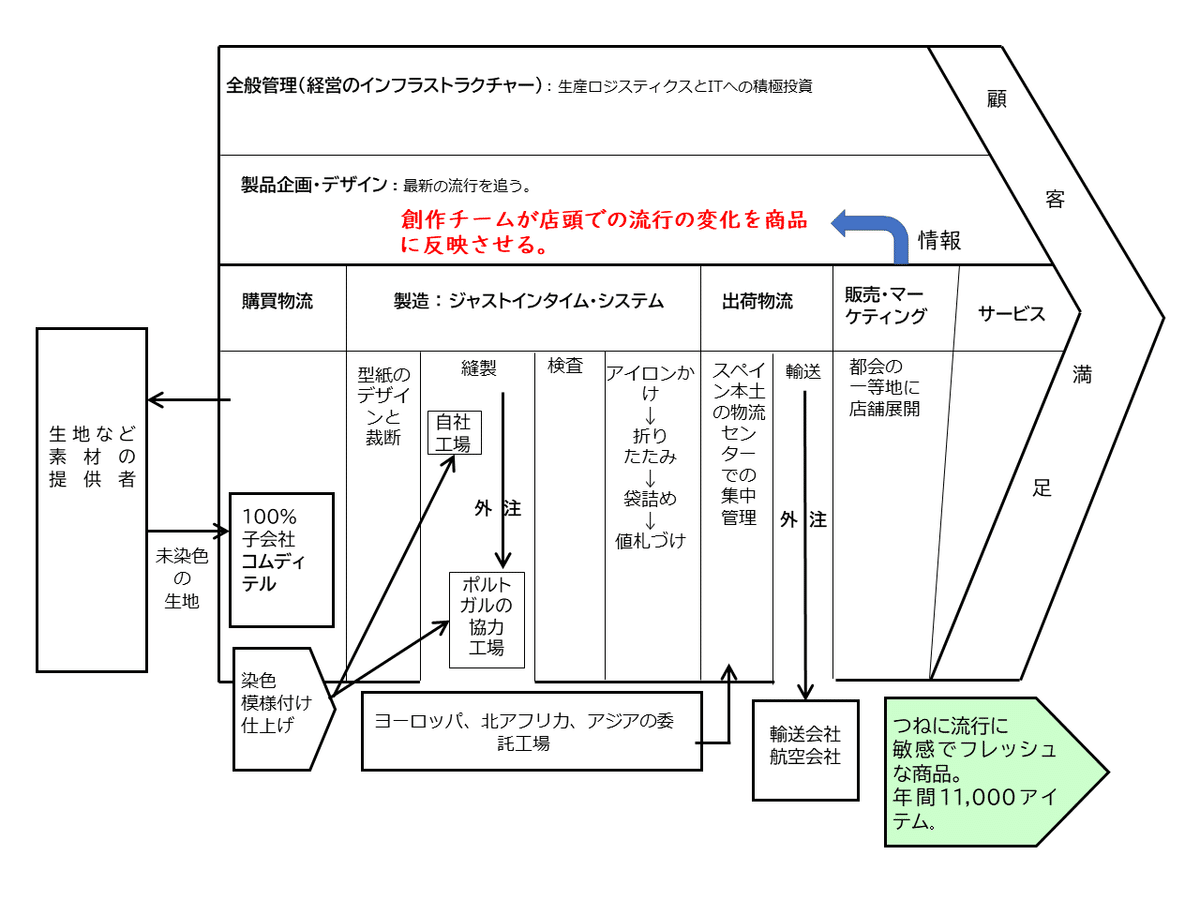

《ヒト・モノ・カネ・情報の4つの経営資源》はお互いに組み合わされ、自社独自の価値を消費者に提供する過程(=バリューチェーン)を構成しています。ひとつの例として、ZARAのバリューチェーンを下に示します。

「自社が狙った顧客に・自社ならではの価値を・自社ならではの方法で」とどける仕組みが、このバリューチェーンです。したがって、事業の「強み」・「弱み」は、最終的にはバリューチェーンのレベルで検討する必要があります。この場合の視点は次のとおりです。

バリューチェーンについて気をつけなければならないのは、これまで自社に成功をもたらしてきた製品の製造・販売に合わせて一部のスキもなくバリューチェーンが構築されていると、バリューチェーンが将来の機会を活用し脅威に対抗する上で必要な柔軟性を失っている危険があることです。

6.SWOTによる戦略のひな型

第1回から第4回までの連載をお読みいただいた方は、「SWOTで競争戦略を立てる方法を説明する」と言っておきながら、最終的にどのような戦略が出来上がるのか説明していないと不満に感じられたかもしれません。実は、第4回までは、敢えて提示を避けていました。

ここは非常に難しいところで、SWOTのような思考のフレームワークを使って立てた戦略は「合理性はあるが意外性がない」、言い方を変えると「負けはしないが大勝ちもしない戦略」にとどまりがちなのです。

優れた戦略は、どこかに非合理的な部分を持っているものです。それは経営者と社員の間で共有された価値観や美意識からきて戦略にアートの要素を加えるものなので、一般化して説明することが難しいのです。

とは言え、出来上がりの戦略イメージにまったく触れないのは無責任なので、一応のひな型を下の図に示します。

以上で、『SWOTを使い尽くそう』の連載を終了します。ここまでお付き合いくださった皆様、誠にありがとうございました。

〈おわり〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?