SWOTを使い尽くそう(第3回)

SWOTで競争戦略を立てる上で、企業の四大経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、カネをどのように見ていくか? 今回はそこにフォーカスします。《カネをどのように稼ぎ、どのように使っているか? そこに他社と比べて、どのような特徴があるのか?》――これがポイントです。

前回はこちら⇒

1.どのように稼いでいるか?

前回、自社の強み・弱みは環境変化がもたらす「機会」と「脅威」と関連付けて検討すると説明しました。

しかし、カネについてこの見方をすると希望的観測に流れやすくなります。「こんな『機会』があるのだから、これくらい儲かって当然だろう」と思いたくなるのです。

しかし、多くの企業で中期経営計画が未達に終わっている事実をみると、現実には「そうは問屋が卸さない」ことが分かります。

そこで、「どのように稼いでいるか」は保守的に、過去から現在までの実績をみます。具体的には、自社の損益計算書の過去10年間の推移を分析します。損益計算書には5種類の利益が登場しますが、SWOTで使うのは「営業利益」と、それが売上高に占める「売上高営業利益率」です。

なぜ「営業利益」と「売上高営業利益率」なのか? それは、SWOTが元々は特定の商品・サービスの競争戦略を立てるツールだからです。商品・サービスにとって重要なのは、その製造と販売で稼ぐ力です。そして、製造と販売から発生する費用は「売上原価」と「販売費および一般管理費」だけなので、「営業利益」が稼ぐ力の指標となるのです。

ところで、現実にはほとんどの企業が複数の商品、サービスを提供しています。ただ、その場合でも、各企業は異なる商品・サービスの間に存在する共通点(顧客、使われている技術、ビジネスの仕組み 等)に着眼し、複数の商品・サービスを「事業」という単位で括っています。

具体的には、企業の決算短信、有価証券報告書に登場する「セグメント」が「事業」に該当します。

下の表は、マガジン『東レのオープンイノベーション』で取り上げた東レの2020年度有価証券報告書からセグメント情報を抜き出したものです。

例えば、繊維事業はナイロン・ポリエステル・アクリル等の糸・綿・紡績糸および織編物、不織布、人工皮革、アパレル製品で構成されています。

SWOTで競争戦略を立てる対象とする事業について、過去10年間の「営業利益」と「売上高営業利益率」を振り返り、自社がその事業で儲ける力がどのくらいあるのかを冷静に見極める。全体として未来志向で進めるSWOT思考の中で、ここだけは《過去⇒現在軸》で同業他社と比較して冷徹に検討する必要があるのです。

2.どのように使っているか⇒どの程度使えるか

「どのように使っているか」と書きました。稼いで使うという事の流れに従うとこの表現になるのですが、SWOTの基本は未来志向です。そこで、この表現を、まず「どのように使うか」に置き換えます。

しかし、カネを使うには元手がなければなりません。つまり、稼げる分しか使えないのですから、「どの程度使えるか」に置き換えます。「どの程度使えるか」は「営業利益」、「売上高営業利益率」から想定できます。

しかし、「どの程度使えるか」を考える際には、対象事業の「儲ける力」だけではなく、《全社の経営戦略の中で、どのくらい予算を配分してもらえるか》も考慮に入れる必要があります。

上の東レのセグメント情報から分かるように、企業は複数のセグメント=事業を束ねたものです。企業は環境変化から生まれる「機会」と「脅威」に応じて事業間で、研究開発、設備投資などの予算配分を決めます。ここで、どのくらいの取り分が見込めるかはカネの面から見た事業の「強み」・「弱み」を決定づけることになるのです。

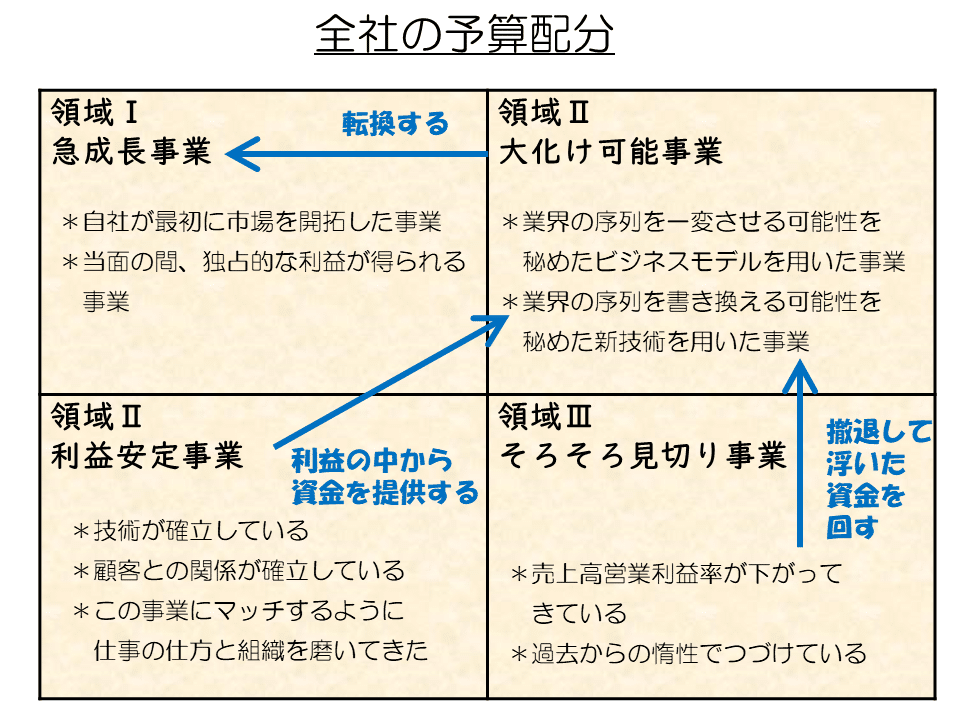

SWOTで競争戦略を立てようとしている事業が全社経営の観点から見て上図のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのどの領域に位置付けられているかによって、その事業にカネを「どの程度使えるか」が決まってくるのです。

これは最悪のケースですが、検討対象の事業が領域Ⅲの「そろそろ見切り事業」に位置付けられている場合は、最小の出血で事業を閉じる撤退戦略の策定が必要になるのです。

以上、SWOTで戦略策定する上でのカネの取り扱いを見てきました。これで4つの経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の個々についての着眼点の説明が終了したのですが、4つの資源を個別に見ていくだけでは、実は不十分です。

4つの資源は常に組み合わされて使用されるものです。自社がどのような組み合わせで事業を営んでいるのか。この観点を抜きにSWOTにおける自社の「強み」・「弱み」を明らかにすることはできません。次回は、4つの経営資源の組み合わせとして「強み」・「弱み」を検討する方法をみていきます。

〈第4回につづく〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?