『お好み焼きの戦前史 第二版』「来々軒と支那そばの普及」冒頭部分公開

(2021年5月25日 原本改訂につき更新)

kindle版『お好み焼きの戦前史 第二版』は、その旧版をもとにした紙の書籍版『お好み焼きの物語』と比較し、様々な点で新しくなっています。

特にその一部分である「来々軒と支那そばの普及」については、ラーメンの起源に迫るべく大量に資料を追加し、全面更改を行っています。

もともとはお好み焼きの歴史に関する本であり、お好み焼きの一種であるソース焼きそばの歴史を語る上で必要最低限の、ラーメンの歴史の一部分に触れただけに過ぎませんでした。

ところが、世にあふれるラーメンの歴史本が、貧弱な資料をベースにしたでたらめな推論に満ちているため、次第に(反論を込めた)内容改訂を重ねるうちに、ついにお好み焼きとは縁遠い「ラーメン起源の章 」になってしまいました。

それでは、ラーメンの起源に迫る「来々軒と支那そばの普及」の冒頭部分をお楽しみください。(記事トップの画像は横浜は野毛にある萬福の「柳麺」。柳麺とは何かについては下記参照。)

15.来々軒と支那そばの普及

(1)ラーメンの先祖は横浜南京街の柳麺

中華麺をソースで炒めるというお好み焼きの一種、ソース焼きそばは登場するや「天もの」なみの人気を獲得し、昭和10年頃にはお好み焼きから独立した専門屋台、それもテント張りの大型屋台まで現れるようになった。

しかしながら、お好み焼きの「天もの」が大正時代末から昭和のはじめに日本各地に広まった一方、戦前のソース焼きそばの普及は東京のみに留まった。

唯一の例外が、ジャーナリスト黒田清が子供の頃に目撃した大阪天満天神の焼きそば屋台である(『オール3の思想』)。ただし、その焼きそばがどのような料理であったのかの記述はない。

ソース焼きそばは第二次世界大戦後に生まれた、という俗説がある。この俗説は間違いであるが、東京以外における普及、という意味では第二次世界大戦後ということになろう。

東京以外の土地において、戦前にソース焼きそばが広まらなかった理由。それは、中華麺を容易に入手できる環境が整っていたのが、東京のみであったからと推測する。

ソース焼きそばが登場する大正末期から昭和初期の東京においては、既に中華麺の製造流通業といえるものが成立していた。全国に先んじて中華麺の製造流通が盛んになったこと、そしてお好み焼きの誕生の地かつもっとも栄えた地であったこと。これらが東京においてソース焼きそばが生まれた理由である。

東京において中華麺の製造流通業が盛んになったきっかけは、明治末に開店した浅草の大衆中華料理店、来々軒であった。来々軒がおこした大衆的広東料理(ラーメン、ワンタンメン、チャーシューメン、焼売、ワンタン、中華まんじゅう)ブームにより、東京の外食店において中華料理が浸透し、中華麺の製麺・卸売業が成立したのである。

この来々軒の歴史的位置づけについて、ここで資料を整理しておきたい。というのも来々軒およびラーメンの起源については間違った情報が錯綜しているからだ。

来々軒三代目の尾崎一郎によると、来々軒では開店当初から支那そばのことをラーメンと呼んでいた。

”「うちでは最初からラーメンといってたようですねェー」”(『にっぽんラーメン物語』 小菅桂子 駸々堂出版)

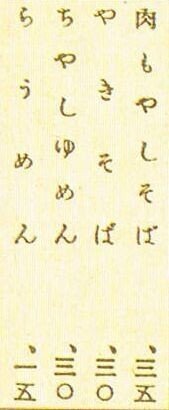

『ベストオブラーメンin Pocket』 (麺’s CLUB編)には、尾崎一郎が所有している昭和初期の来々軒のメニュー写真が掲載されているが、そこでは支那そばの品名として「らうめん」と言う文字が印刷されている。

明治27年生まれの風俗研究家植原路郎は、明治末期の来々軒において「ラーメン」と注文を通す店員の言葉を聞いている。

”「来々軒」の山もり一杯十銭の時代は相当永かったが、あの独得の花番の通し言葉「エー、ラーメンヤッコ」は相当の年代の人の耳底には残っているはずである。(明治末期)”(『明治語録』 植原路郎)

作家の奥野信太郎は明治44-45年頃の来々軒を次のように回想している。

”「ラーメン、ヤッコー」”

”「シューマイ、リャンガー」

”女の子が大きな声で叫ぶと、もうもうとして湧きあがる厨房の湯気のなかから、やがて次から次へと注文の品が運ばれてくるのであった。”

”しかし明治四十四、五年ごろ、突如として浅草に、もっとも大衆的な食いものやとしてすがたを現した当時は、やはりなんといっても驚きに似たものを感じさせた。そして紳士も、職人も、学生も、みんな喜んで来々軒を訪れたものであった。”(『紅豆集』 奥野信太郎)

『開国日本と横浜中華街』(西川武臣 伊藤泉美)によると、横浜南京町には広東系の移民が多く住んだという。来々軒も「広東料理」店であると標榜していた。

支那そば=らうめん=ラーメンは、その広東料理の柳麺(ラウミン)に起源がある。

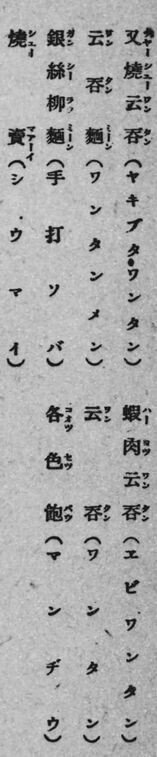

昭和16年に発行された『生活習慣南支那篇』(米田祐太郎)には、広東市政府の書記長劉氏がまとめた広東料理一覧が載っている。

そこには、シウマイ、ワンタン、マンヂウという来々軒の看板商品(文字通り看板に書かれていた商品)とともに、銀絲柳麺(ガンシーラウミーン)が記載されているのである。

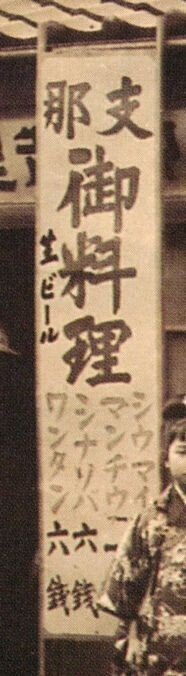

(『近代日本食文化年表』 小菅桂子 より来々軒の看板)

この柳麺(ラウミン)が明治時代に横浜南京町(現在の横浜中華街)にもたらされた。

玉村豊男は1982年の『食の地平線』においてラーメンの起源を探るべく、明治時代から南京町で「中華そば」を食べていた中国人の古老にインタビューを行っている。

”Aさん(本人の希望で名を秘す)は、八十八歳。いまから八十二年前(明治三十三年)、六歳のとき横浜へやってきた。現在は山手の高台のマンションに隠居している。私は電話で了解をとると、すぐさまタクシーに乗ってそのお宅を訪ねた。米寿とはいえ矍鑠たる若さで、記憶力抜群、ありがたいことに日本語が完璧であった。聞いた話が、また衝撃的であった。”

(『食の地平線』 玉村豊男)

そのAさんが語る南京町の「中華ソバ」とは、柳麺のことであった。

”その頃、中華ソバも、たしかにあった。”

”それはラオミンと呼ばれていた。”

”字で書けば、柳麺である。麺の姿が柳の枝に似ているから、そう呼ばれた。”

”このラオミンは、広東のものである。中国麺食文化の中心である北京の麺が手で引っぱって延ばした”拉麺”であるのに対して、南方の”柳麺”は強い力で圧延してから包丁で細く切るので、チリチリしていない、真直ぐに伸びた麺であった。”(『食の地平線』 玉村豊男)

ちなみに拉麺も打ちたての時点ではチリチリしていない。この点は玉村の誤解である。拉麺も柳麺も、製麺後に手で揉むことによって縮れ麺にするのである。

『聞き書 神奈川の食事』(日本の食生活全集14)においては、大正から昭和初期にかけての横浜中華街の食生活について、永華楼の松村昇や翠香園の盧榮?(木へんに丹)などからヒアリングを行っているが、そこに登場するラーメンの漢字表記も柳麺だ。

カクテルの教科書や辞典を書いた佐藤紅霞は、明治時代から大正時代はじめにかけて横浜に住んでいたが、佐藤が南京料理屋や屋台で食べていたのも柳麺であった(支那料理思ひ出話 佐藤紅霞 『食道楽 昭和13年6月号』)。

作曲家の團伊玖磨は戦後直後週2日のペースで横浜南京町に通っていたが、そこで彼が食べたラーメンも柳麺であった。

”横浜の山手にある基督教の女学校の先生をしていたことがある。今から二十年ばかり前、戦争が終ってから間も無くの頃で、何しろ矢鱈に貧乏だったので、週のうち二日程時間講師として学校に通って教鞭を執ったその日の帰りには、学校のある山手の丘からひょろひょろと下りて来ては、俗に南京街と言われていた港近くの中華街に行き、柳麺(ルビ ”ラーメン”)を一杯啜るのが何よりの楽しみだった。”(『続々 パイプのけむり』 團伊玖磨)

團は、柳麺という言葉は戦前においては普及せず、一般的には支那蕎麦とよんでいたという。

”可笑しな事だが、柳麺という名――當時はそう書いた――は、その頃は一寸新鮮な響きを持っていた。何故なら、戦争前、そして戦争中迄は、柳麺という名は一般化して居らず、通常僕達は支那蕎麦という名で湯麺の事を呼んでいたからである。”(『続々 パイプのけむり』 團伊玖磨)

しかしながら、戦前の東京においても柳麺=ラーメンという名はある程度普及していた。

明治18年東京に開店した泰明軒は中華料理の麺類を出していたが、そこで修行した「日本橋たいめいけん」創業者茂出木心護は、”昔は柳麺と書いてラーメンと読ませた”としている(『洋食や たいめいけんよもやま噺』 茂出木心護)。

大正14年の『食行脚東京の巻』(奥田優曇華)では「柳麺」に「らあめん」というルビをふっている。昭和8年の『大東京うまいもの食べ歩き』(白木正光)では丸ビル花月で「柳めん」がだされており、柳には「らう」というルビをふっている。

詩人のサトウハチローは大正11年頃池袋に住んでいたが、中華料理屋で麺ばかり食べていたので、悪友たちからラーメンというあだ名がつけられた。

”当時ジブクロ村のヨタ者がこれを知って僕に、「ラーメンの八」という名をつけた。どう考えても強そうじゃない。「ラーメンの八を知らねえか」 なんておかしくて言えたもんじゃない。タンカをうっかり切ろうものなら、

「肉がなくて竹の子だけだ……」

と切り返されそうな名だ”(『僕の東京地図』 サトウハチロー)

一般的には支那そば、南京そばという日本語名が使われていたが、中国名である柳麺=ラーメンもある程度は普及していたのだ。

(2)拉麺、老麺などの異説について

このように戦前においては、横浜南京街においても東京においても、支那そばの中国名表記はほとんど柳麺(ラウミン)であった。

一方小菅桂子は『にっぽんラーメン物語』において、横浜南京街や来々軒のラーメンは「拉麺」であったと主張する。

ところがそれを裏付けるような資料は提示されていない。ラーメン=拉麺説は、「ラーメン」という発音に対応する漢字は「拉麺」以外存在しないという小菅の間違った思い込みから立てられた「仮説」なのである。

”例えば横浜の南京町の遠芳楼は「ラウメン」というと「イイコラウメン」と節をつけて発注してくれたと長谷川伸著「自伝随筆――新コ半代記」 にあるように、この店では ”拉麺”だったのだろうと思われる。”

”来々軒三代目の尾崎一郎さんは、来々軒ではずっと”ラーメン”だったという。しかしなぜか麺の製法は拉麺の製法ではなく、切麺なのである。それなら呼び方も切麺であるはずなのになぜ拉麺と名乗っていたのだろうか。”

”そんなこんなで来々軒の料理人の中にも拉麺のできる人がいたのであろう。そこで来々軒は日本人にはまだ珍しかった拉麺でスタートすることになった。”(『にっぽんラーメン物語』 小菅桂子 駸々堂出版)

このように小菅は、ラーメンという発音に対応する漢字は「拉麺」しか存在しないという先入観を持っていた。そして『にっぽんラーメン物語』では「柳麺」に「リユウミエン」というルビを振っている。

たしかに、標準的な中国語(マンダリン)では拉麺をラーミェン、柳麺をリュウミェンと発音する。ところが広東語の発音では拉麺をライミン、柳麺をラウミンと読み、拉麺より柳麺のほうがラーメンの発音に近い。小菅は標準的な中国語(マンダリン)と広東語では発音が異なることを知らなかったのだ。

そもそも広東では拉麺のような手伸ばし麺は一般的ではない。先程の、広東市政府の書記長劉氏がまとめた広東料理一覧にも拉麺は登場しない。後に述べるように、来々軒のラーメンの麺も手で伸ばす拉麺ではなかった。

広東料理のラーメンは柳麺であって、拉麺ではないのだ。

次にラーメン=老麺説であるが、中国では老麺は麺料理ではなく天然酵母の小麦粉発酵生地を意味する(→こちらを参照)。ラーメンに老麺という字を当てたのは、この事を知らない日本人であったのだろう。

竹家食堂創業者の妻大久タツは、ラーメンという名前は自らが発案したと主張している。この話を聞いた息子の大久のぼるによると、それは大正15年のことであった。

大久のぼるの証言によると、彼の父が大正15年、南三条西三丁目(すすきの付近)に芳蘭という支店を作った際に、横浜から広東料理のコックを呼び寄せた。竹家食堂のラーメンは、その際に生まれたという。

”父は横浜から一年契約で広東料理のコックさんを連れて来ました。名前は忘れましたが広東人で腕のよい人でした。竹家の山東省のコックさんとの交流がはじまりましたが、中国の人同士が日本語で話すので奇妙に感じたものです。”

”広東のコックさんが来てから竹家のそばの姿がガラリと変りました。二人の料理人がチエとアイデアを持ちより相談した結果、山東と広東の合作で、焼豚、メンマ、葱を入れた今日のラーメンの形ができたんです。”

”大正十五年の夏であったと思います。”

(『にっぽんラーメン物語』 小菅桂子 駸々堂出版)

この麺料理に対し、中国からの留学生が「柳麺」と名付けたが、「柳麺」は日本人には発音しずらいので、母親のタツが店のコックが使う言葉好了(ハオラー)からラーメンと名付けたというのが、大久のぼるの証言である。

この証言を記録した小菅は、ラーメンという名前も料理も横浜南京町からもたらされたものであり、大久タツの命名話は孫への自慢のために創作した作り話であると判断する。

”だが事実は多少趣きを異にする。当時、横浜をはじめとする南京町では、メンマとチャーシューに葱を入れた、いうところのラーメンの原風景はでき上っていた。浅草の来々軒にしても然りである。またラーメンなる呼称も、南京町やその周辺などで使われていたことはすでに再々書いてきた通りである。”

”竹家食堂と芳蘭のラーメンは、王文彩と芳蘭の開店によって新しく雇われた広東人コック二人の合作とされている。しかし事実は、広東人コックが芳蘭へ行くにあたって、横浜の南京町ではすでに完成品として人気のあったラーメンの原風景を芳蘭へのみやげとして持って行った。”

”ところがそんなこととは露知らぬ竹家のおかあさんは、ラーメンは自分たちが雇った二人の料理人が合作したものと理解し、そのラーメンは私が名付け親と胸をはり、その時の話をいつまでも折あるごとに、おばあちゃんの自慢話として孫たちに聞かせるのはむしろ自然の成行きで、この話はさっぽろラーメン史を語る上で欠かすことのできないエピソードなのである。”

(『にっぽんラーメン物語』 小菅桂子 駸々堂出版)

いずれにせよ大正15年に竹家食堂の大久タツがラーメンと命名しそこから全国に広まったという説は誤りである。明治時代の横浜南京町、東京の来々軒、大正時代の東京において既に柳麺(ラーメン)という中国名は浸透しており、大正11年前後には詩人のサトウハチローに「ラーメンの八」というあだ名がつけられていた。

ちなみに、富岡木之介は『さっぽろラーメン物語』『これが札幌ラーメンだ』においてやはり大久タツ命名説を披露しているが

・『にっぽんラーメン物語』における大久のぼるの証言と内容が異なる

・それにもかかわらず、誰の証言なのか、何の資料に由来するのか不明である

という点で問題がある。また富岡説においては「ラーメン」という名前の発明は大正11年の出来事であり、「ラーメン」という名の起源を主張するには遅い。

新横浜ラーメン博物館は、その展示において横浜南京町の南京そばは「肉絲麺」であると主張しているが(2020年12月現在)、肉絲麺は広東語でヨクシーミンと発音する。ラーメンには程遠い。

新横浜ラーメン博物館の主張に資料的な裏付けはなく、豚肉の細切りがラウメンの上にのっていたという長谷川伸の証言(ある市井の徒 越しかたは悲しくもの記録 『長谷川伸全集第十巻』)から肉絲麺であると推測したようだが、後に述べるように豚肉の細切りは横浜南京町の柳麺にもトッピングされていたし、トッピングが全く存在しない場合もあった。

「實驗生活 支那蕎麥行商記」(汀花生)(『新公論 大正3年8月号』)には、”蕎麦、肉絲麺とも云ふ”との記述がある。ただしこれをラーメンと呼んでいたか否かは不明。また、具は細切りの肉ではなく「枚」で数える薄切りのチャーシューであった。

このようにラーメン=南京そば=支那そばの漢字表記はおしなべて柳麺だが、例外として「銀絲細麺」という表記が存在する。

明治36年の『横浜繁昌記』(横浜新報社著作部編)には、”「銀絲細麺」(南京そば)”の表現がある。また、「南京町」(小風)(『霰 明治36年4月号』)における南京町の店舗、文記と聘珍樓の看板に「銀絲細麺」の文字がある。

その漢字の意味からすると、糸のように細い「銀絲細麺」と柳の枝のように細い「柳麺」には類似性がある。また、『生活習慣南支那篇』(米田祐太郎)における広東市政府の書記長劉氏がまとめた広東料理一覧には「銀絲柳麺」が載っている。

銀絲細麺は柳麺の異称である可能性があるが、銀絲細麺に関する情報はほとんど見つかっておらず、その正体は不明である。

(3)柳麺とはなにか

150年前に日本に渡来した広東料理の柳麺とは、どんな麺料理だったのか。

残念ながら当時の中国における柳麺の資料は発掘できなかったが、日本における戦前の証言と、同じく広東料理である雲呑麺(ワンタンメン)の資料から、どのような料理であったのかがある程度垣間見える。

まず、柳麺の麺について。

中国共産党は、約60年前に国家的事業として「中國名菜譜」を編纂した。これを日本語に訳した中山時子によると、”従来は一部の専門家によってのみ伝えられ、作られてきた料理・点心も、中国の偉大な文化の遺産であるというスローガンのもとで、国をあげて大編纂を行なった”そうだ。(『中国名菜譜』〈北方編〉中山時子翻訳)

その『中国名菜譜』〈南方編〉には広東の麺料理として唯一、雲呑麺(ワンタンメン)が記載されている。この雲呑麺の麺は、竹と全身を使って打つ竹昇麺である。

竹昇麺は、日本では栃木県の佐野ラーメンに受け継がれている。太く長い青竹に片足を乗せ、全体重をかけて梃子の原理で麺を打つ方法だ。

来々軒の三代目尾崎一郎によると、来々軒の支那そば=ラーメンの製麺方法もまた竹昇麺であった。

”麺の材料は粉に卵にかん(木へんに見)水。これをまず手でまとめていく、ある程度全体がまとまったところで青竹を使って伸ばすシナのやり方で仕上げていく。”(『にっぽんラーメン物語』 小菅桂子 駸々堂出版)

『にっぽんラーメン物語』(小菅桂子 駸々堂出版)によると、明治18年生まれの奇術師の李三太夫は、来々軒をまねて大正はじめに「シナそば屋」李彩飯店を開店した。息子の二代目李三太夫によると”その時分は麺だって青竹を使ってやるシナの手打”だったという。

小菅桂子は、”ラーメン”に対応する言葉は拉麺であるという間違った思い込みから、来々軒の麺は当初拉麺であり、後に竹昇麺に変化したと推測している。

もちろんこれは誤りである。開店当初から来々軒に通っていた作家の奥野信太郎が麺を打つ様子を目撃しているが、それは拉麺ではなかった。

”私の記憶するところでは、東京浅草に来々軒という家ができ、そこの中国料理は惣菜屋みたいであったが、たいへんその店で売れたのが、そば類であったように思う。この中華そばなるものは、全国に普及している中国のそばにくらべればまだ本格的なものであった。そばというが蕎麦粉を使うのではない。メリケン粉である。ラーミェン、饂飩粉を練ってこねる、これはほとんど曲芸のように、まさにみものである。粉をまぜあわせて、きる前にひきのばしたりまるめたり、手玉にとる如くにやる。”(『寝そべりの記』 奥野信太郎)

最後に切って麺を作っているので、引っ張って伸ばす拉麺ではない。切る前に”ひきのばしたりまるめたり”するのは昔の竹昇麺の麺打ち法(現在は庖丁ではなく機械で麺を切るので、機械に入れやすいよう丸めずに平たい生地にする)。

”広げて粉をまぶしつけ、布のように麺を巻き取り、麺の広いほうの両辺をそれぞれ一度ずつ押し、広げて粉をまぶしつける。残っているたたんだ跡を真中にして前記の方法で麺を巻きあげ、さらに左右に向けてそれぞれ一度ずつ押し伸ばし、開いて粉をまぶし、めん棒一本(長さ約一・二m)に麺を巻きつける。次にめん棒を取り出し、広いほうの両辺をそれぞれ一度ずつ押し伸ばし、開いて粉をまぶしつける。このようにくり返して操作し、麺の厚さが一・五mmになったらやめる。”(『中国名菜譜』〈南方編〉)

(動画を見たほうがわかりやすいだろう。これが現在では廃れた、昔の「丸める」竹昇麺)

というわけで柳麺の麺は、中国北部の拉麺(手で引っ張って伸ばす麺)や刀削麺(小麦粉生地を削った麺)ではなく、広東地方の名物雲呑麺と同じ竹昇麺であったと考えられる。

次に、トッピングについて。

横浜南京町の柳麺のトッピングは、証言者によって異なる。まずは明治33年から横浜に住んでいたAさんが食べた南京町の柳麺。

”そして具はまったくないか、あったとしてメンマ(シナチク)をのせただけの簡単なのだった。……というのである。”

”中国では、麺といえばシンプルな、なにものっかっていない、”清麺”のスタイルで食べるのが、むしろふつうなのだそうだ。”(『食の地平線』 玉村豊男)

ちなみに”中国では、麺といえばシンプルな、なにものっかっていない”というのは間違いである。雲呑麺も叉焼麺(チャーシューメン)も、広東市政府の書記長劉氏がまとめた広東料理一覧に出てくる広東の伝統料理である。また、広東料理一覧には「蟹肉麺」や「鶏絲麺」など明らかに具材がある麺が掲載されている。

次に明治時代から大正時代初めにかけて、横浜の南京料理屋や屋台で柳麺(豚蕎麦)を食べていた佐藤紅霞の証言。

”繊切りにした豚肉を脂で香ばしく炒めつけ、銀杏の葉や三ヶ月形に象つた鹽茹の生筍の薄切りや、金針、木耳、干椎茸、微塵切りにした分葱少々と、八重生の豆もやしと共に具として入れたものを食べさせて呉れたものである。”(支那料理思ひ出話 佐藤紅霞 『食道楽 昭和13年6月号』)

柳麺のトッピングは、豚肉の細切りを脂で炒めたものに、生の筍の薄切り、金針(百合科の植物金針のつぼみ)、きくらげ、干し椎茸、分葱、緑豆もやしと、うってかわって具だくさんである。ちなみに広東では一般的に、東京のような長ねぎではなく、分葱のような青い葱を使う。

作家長谷川伸は明治17年横浜生まれ。自伝「ある市井の徒 越しかたは悲しくもの記録」によると、彼は若い頃=明治30年代に、横浜南京町の遠芳楼という店においてラウメン(豚蕎麦)を食べていた。

”細くなった弁髪を短くうしろに垂れた肥ったおやじが、悠然と大薬罐をさげて近づき、何食うかと尋ねながら、(中略)ラウメンと新コがいうと首肯いて向うへ走り、イイコラウメンとか節をつけて発注してくれます”

”豚蕎麦のラウメンは五銭。茶はよく出たころに蓋をし傾かせ、飲むのでなく吸います。ラウメンは細く刻んだ豚肉を煮たのと薄く小さく長く切った筍が蕎麦の上にちょっぴり乗っている、これがたいした旨さのうえに蕎麦も汁もこの上なしです”(ある市井の徒 越しかたは悲しくもの記録 『長谷川伸全集第十巻』)

こちらのトッピングは”細く刻んだ豚肉を煮たのと薄く小さく長く切った筍”であった。

こうしてみると、柳麺のトッピングは店や値段によって違っていたようだ。

長谷川伸が食べたラウメン(豚蕎麦)は5銭だったが、同時期(明治30年代)にAさんが食べた柳麺(ラオミン)はその半分以下の2銭。Aさんの柳麺の具が少ないのはこの値段のせいであろう。具だくさんな佐藤紅霞の柳麺(豚蕎麦)は、長谷川のラウメンよりもさらに高価なものだったのかもしれない。

Aさんの柳麺には”メンマ(シナチク)”がのることがあったが、佐藤紅霞の柳麺には”生筍の薄切り”がのっていた。これも価格の違いに起因するトッピングの違いであろう。

生のたけのこは、旬の時期以外は缶詰のそれを使用する必要がある。

たけのこの缶詰はこの時期にも存在したが、明治時代の缶詰の値段は高かった。なぜなら、職人が一つ一つ、はんだごてを使った手作業で缶詰を作っていたからである。メンマは、高価な缶詰の生たけのこの下位互換品として安い柳麺に流用されたのであろう。

ちなみに團伊玖磨が戦後直後に食べた柳麺はメンマすらのっていなかった。團が言うように”敗戦で物資の不足していた当時の事だから”であろう。

最後に、柳麺のスープの味である。これも証言によって異なる

以上、続きは『お好み焼きの戦前史 第二版』にて

・横浜南京町の柳麺のスープの味とは?

・来々軒は日本初のラーメン店なのか?

・明治30年代の横浜、東京で中華料理熱が高まった3つの理由。

・来々軒はラーメンの発明者なのか?

・来々軒とは一体何だったのか?

・大正時代にラーメンを普及させたのはカフェーと日本蕎麦屋

・来々軒が人気をよんだ、その味の秘密とは?