京都モダン建築祭へ行ってきた日

2022年11月13日

京都モダン建築祭。昨晩お酒を飲みすぎたため遅めの出発。革島医院は諦めたけれども、せっかく泊まってるんだったら頑張って早起きするんだったなとトーストをかじりながら少し後悔する。

最初に行ったのは岡崎エリア。ツアーを中心に参加しようと決めていたので、集合場所の時忘舎へ。

時忘舎

白川沿いを通るたび気になっていた建物だったので感無量。塀のキャプションを読んで「水車どこにあるんだろうな」と思っていたので、入り口にどどんとあって驚いた。

オーナーの竹中さんの話がとても良かった。麦をひくために建てられた大正時代の建物に、昭和の借家だった頃の建物。これらをつなぎあわせるのはただ良いデザインができるだけでは駄目、土地や土地の歴史に愛着のある人がデザインしなければという話が印象的だった。ちなみにデザインは娘さんがされたとのこと。あらためて土地と建築は不可分だと思う。

国立近代美術館

まずはこちら。奥行きを意識した建築とのこと。京都の路地も奥まってるからちょっと覗いてみたくなるでしょうとガイドさん。たしかに。時間がないため非公開エリアは覗かず。

京都府立図書館

金塗りに見えていた部分はテラコッタ。普段は立ち入れない階段をのぼってじっくりみてみると、たしかに焼きものだった。球体も芸が細かくて可愛い。

機能的にはいらないものにここまで手間暇かけられるところに時代を感じる。ちなみにこのつぶつぶは市役所の正庁の間にもあった。

京都市京セラ美術館

文化が近代化した時代、つまり権威を中心に考えている時代の建築。左右対称になった大階段がその象徴。東博もそうだよね。

通常非公開の貴賓室は二条城のような繰り上げ天井で和式。扉の葡萄の彫り物は西洋風。それらが調和して格式高い雰囲気を醸し出しているから面白いなあと思う。

リノベーションを経て入館者数は桁違いになったそう。おしゃれなカフェとミュージアムショップもできて企画展も華やかになったし入館者増えただろうなとは思っていたけれどもそんなにとは。

すごく明るくなりましたよね、薄暗いイメージがあったんですけど、と昨年モダン建築展で訪れたときの印象をガイドさんに話すと、日焼け防止のため上部の窓にしていた覆いをリノベーションの際にとったそう。

そしてリノベーション案そのものが優れていたお陰とのこと。館内を明るくして、入り口をすり鉢状にして、権威的な印象を除きみんなが入りやすいようにしたこのリノベーションは高く評価されているらしい。

文化財マネージャーさんと行くガイドツアー、とても面白かったです。見逃した部分を見たかったけれども、ランチの予約があったので急いで市バスに。

大傳梅梅

学生時代、下宿と四条へ行き来する道すがらずっと気になっていたお店(その時は月軒だった。多分)。やっとこういう店に一人で入れるようになったのだなあと思う。まあ旅行クーポンのおかげですが……。

平安女学院(聖アグネス教会・明治館)

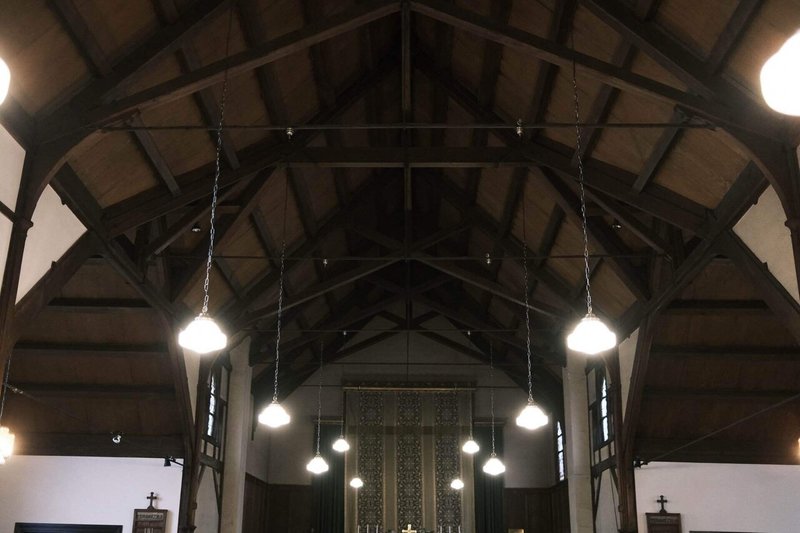

前を通るたび中はどんなのだろうと気になっていた教会。これがもう本当に素敵でした。光の採り方が印象的。照明を用いても明るさはうっすら。

明治館は現役で使われているそう。主に中高生の学生さんが吹奏楽やお琴などの部活動をされているんだとか。入り口に立っていた先生にお話を伺うと「私もここは長いんですがね……」と語り始められ、漫画かと思った。

市役所前へ急いで戻りここからは中京ツアーに参加。京都文化財コーディネーターの方が案内してくださりました。

京都市役所

京セラ美術館と同じく左右対称……に見せかけて西側だけ長いのは五一の遊び心?(五一は顧問だけれど)。他にも真ん中の出っ張りが行政の象徴である筆がモチーフだったり、伝道院にも見られるようなインドやイスラムの様式も取り入れられていたり、権威主義的な造りの中に隠れた遊び心が面白い。

市役所を設計した中野進一は大学を出て3年で設計を任されたとのこと。東京奠都にともなう経済的な地盤沈下をどうにかしようと、やる気があるなら若い人にも大きな仕事を任せてみようというエネルギー、機運がこの頃はあったというガイドさんの話が面白かった。時忘舎でお話を伺った時もそうだったけれど、そうした明治期の荒廃と切り離して京都の近代建築は語れないのだなと思う。

非公開の議会場。くじ取り式もここであるのかと思うとテンションあがる。壁は紙でなく布。川島織物製だそう。

そして噂の漆塗りエレベーターへ。この存在を聞いたとき私も???と思ったけれども、職人さんたちへの支援や技術の保存の意味合いも込めたものだとガイドさん。財政難の状況はそれはそれとして考えなくてはいけない。けれども一歩でも踏みださないと考えることすらできないというお話が印象的だった。

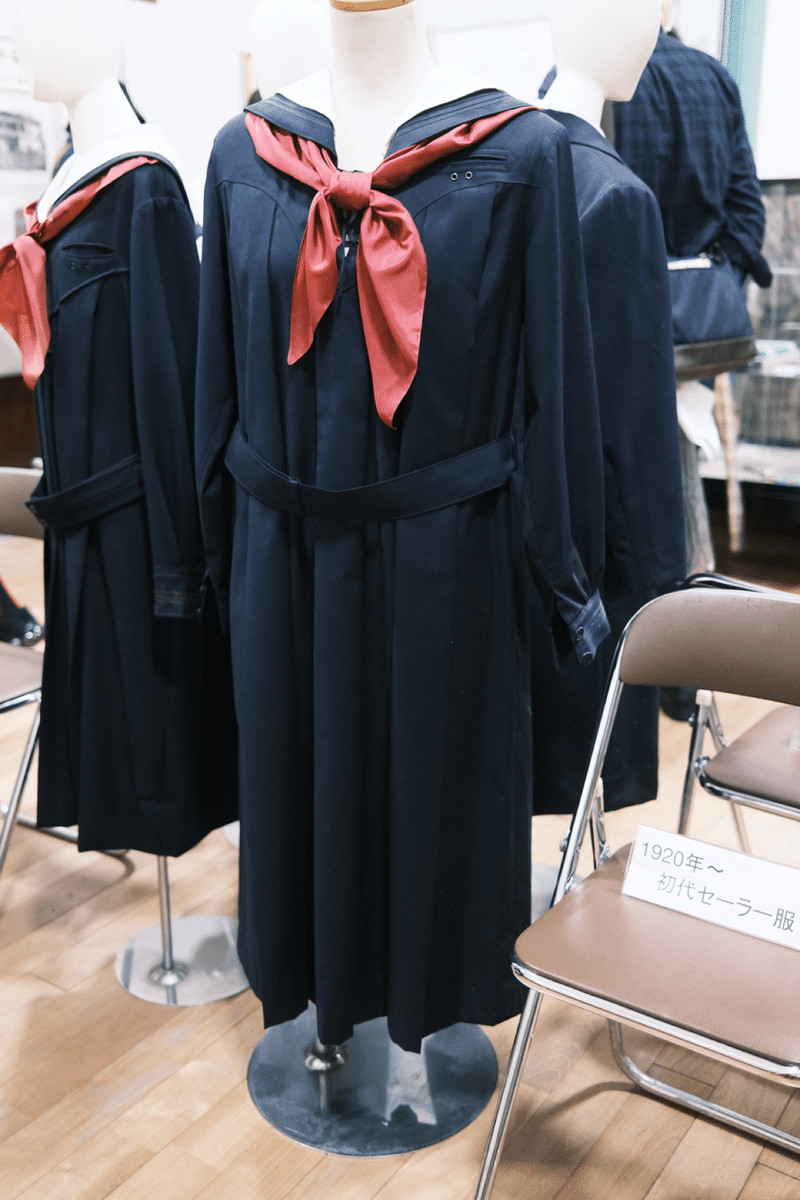

加納洋品

気になっていた加納洋品店は外観から。3階建てに見えて2階建て、しかも中は町屋だというからすごい。そこまでしてハイカラ感を出したかった、そして実際に出せた時代もすごい。

御幸町教会

ここも一度入ってみたかった。関学と同じ宗派らしくヴォーリズの設計。シンプルな造りが美しい。リードオルガンが演奏されていて雰囲気たっぷり。細かに設計され、職人がつくるオルガンも建築だという演奏者さんの話が興味深かった。

Twitterにも書いたけれど中京ツアーはほとんどプライベートツアーみたいな感じでガイドさんと参加者同士わいわいしながら行けて楽しかった。その建築の意図は建築当時の設計者とその周辺の人しか分からない。専門家でも分からない部分があるわけで。その空白を知識や経験や視点を持ち寄って考えて共有するのがフィールドワークっぽくて楽しかった。参加者さんには現場で働かれてる方や玄人さんもいて、けれども正解は一つじゃないって共通認識はあってそれがすごく良かった。

・・・

一日建築をまわって、私は人の話を聞きにいくのが好きなんだなと思った。それはガイドさんの話を聞きにいったというだけでなくて、建築の意図や歴史を知ることで、もうここにはいない人の話を聞いているような気持ちになったから。あと「残せ残せと外の人は簡単に言う。けれども残す側の負担は並大抵じゃない」という話を伺って、こういう機会に少しでもお金を渡せたらと思った。建築のオーナーさん、そして心も力も尽くして「こういう機会」を設けてくれた運営スタッフの皆様に感謝します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?