心理学検定キーワード第1章【原理・研究法・歴史】1.4-(信頼性と妥当性)

この単元は落としたら痛いっす

本日のテーマは信頼性と妥当性

この言葉の意味(辞書的な)を理解している人もあまり多くないはず。

そして、2つの意味の違いは??

うーん、何となくわかるんだけど。。。説明できん!って感じかなw

私自身がそうでした。

2つ並べられたときに似たような感じやけど、違うんやろうな位にしか思ってなかったです。

で、こういうとき

私は先に辞書的な意味を調べます

信頼性 一定の条件下で、安定して期待される役割を果たすことのできる能力や性質

妥当性 概念、結論、または測定が十分に根拠があり、現実の世界に正確に対応している可能性が高い主な範囲です。

妥当性の方がちょっと難しそうですねw

言葉の意味は、使われるシチュエーションによっても微妙に変わってくるので

心理学的意味ではどうなのか、考えて行きましょう

この単元は試験にほぼ100%出るレベルの再頻出項目です。

それでは、本日もまとめの方はーじめていくぅー!!

→まとめ1.4(信頼性と妥当性)

心理学の研究にはデータが必要です。

そして、データを得るときには測定が行われます。

その測定において求められる条件(基準)が信頼性と妥当性なのです。

つまり信頼性と妥当性とは

「データを得るときの測定条件(基準)である!」

ということですね。

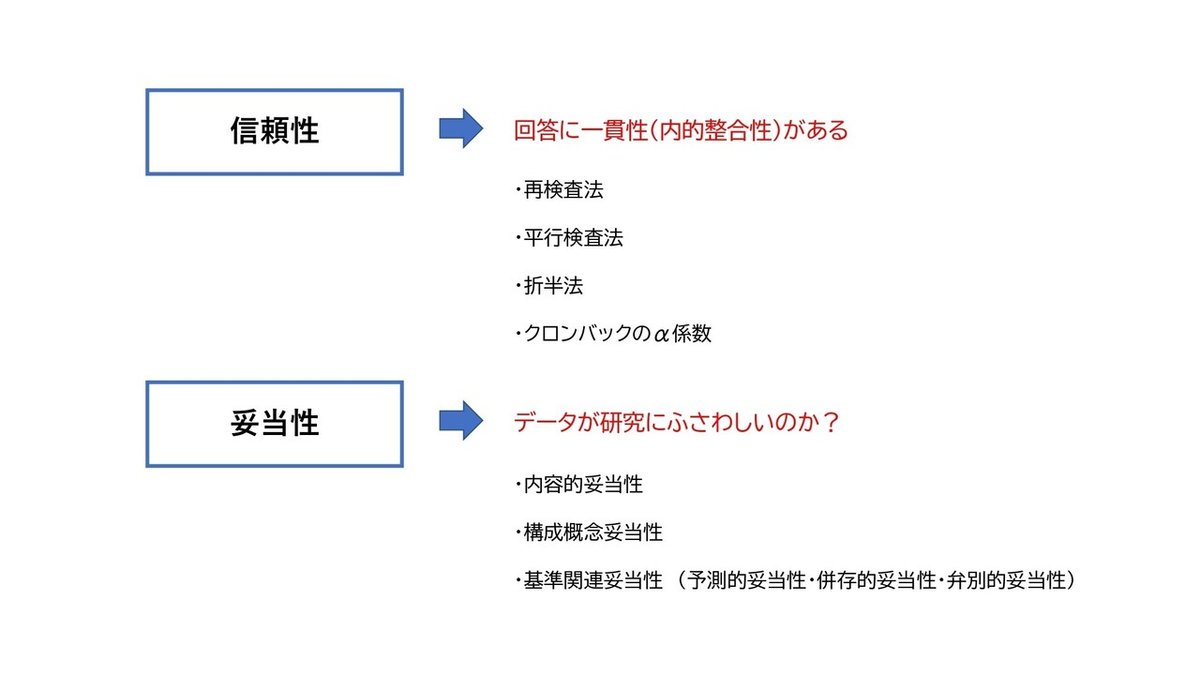

まずは信頼性(心理学で用いられる)から

信頼性 「一貫して安定したデータが得られる事」です。

どういうことかというと

データの測定が行われた時期や場所、測定者の技量とは関係なく(誰が測定しても)同じ結果が得られる事をいいます。

出てきたデータ結果の誤差が少ないということ。

また、出てきたデータ同士(データ間の関係)に矛盾がなく一貫している事もいいます。

特にこれを内的整合性といいます。

内的整合性の例としては、うつ病の検査を質問形式でしたとして

①「最近いつも気分が落ち込む」

②「身体の疲れが取れない」

③「自分の人生がつまらないと感じる」

という項目に対して

うつ病の回答者が①〜③全てに「はい」と答えれば項目間の内的整合性が高い=信頼性が高い

といえます。

一方で

③の質問を 「毎日の生活がしあわせで気分が良い」に変更して回答してもらうと

おそらくうつ病の多くの方は「いいえ」と答えるはずです。

そらそうですよねw

①最近気分が落ち込んでいるし、②疲れもとれないし、でも③毎日の生活がしあわせ!!

とはならないですよw

回答者の回答そのものは正しい。

しかし、項目間の内的整合性でいうと①と②とは整合性が高く信頼性も高いですが

③は①と②との整合性は低く、信頼性も低いという事になります。

検査項目の内容は関係性のあるもので統一して!って事ですね。

→信頼性を高める為には客観的な数値で判断しないといけない

信頼性とは何か?については上記である程度は理解できたかとは思います。

では、信頼性が高い!ってどうやって判断するのでしょうか?

出てきたデータを眺めて

「今回のデータは自信あるわ!信頼性あるって事でオK!」って自信だけで決めちゃって良いんですかね?

もしくは

そこそこ偉い先生に見せて

「イイネ!このデータ。この感じスキだから信頼性認めてあげる」で良いんですかねw

いやいや、何を根拠に?ってなりませんか?

客観的に数値を出して、それを根拠に判断すれば納得できるはずです。

信頼性を高めるために算出する客観的な数値の事を

信頼性係数といいます。

信頼性係数を出す方法は4つあります。

①再検査法

②平行検査法

③折半法

④クロンバックのα係数

です。各手法とそれぞれの特徴、メリットやデメリットまで抑えちゃいましょう。

①〜③に共通するのは各シチュエーションにおいて、相関係数を出すという事です。

※相関係数=2つの関係を測る指標です。-1から1の値で算出し、1に近い程相関(関係性)が強いと判断します

④は分散比によって値を出します。

《再検査法》

再検査法は同じ人、もしくは団体に同じ検査を短い期間に2回行います。

2回の検査で得られたデータがどれだけ一致しているかを相関係数を出して判断するものです。

ポイントは「同じ対象にちょっと時間を空けて同じ事を2回やらせる」ということです。

【メリット】

・信頼性の定義に当てはなまるシンプルな手法である

・わかりやすい

【デメリット】

・1回で済まないから時間がかかる(その分コスト当然かかる)

・回答者の記憶力(前どうやったけ?)や学習(この前やったな。今日は答え変えるか)等回答が歪む可能性がある

《平行検査法》

平行検査法は良く似た検査を同時に(多分同じ日、同じ時間の枠組みで)行う方法です。

良く似た検査って何?

形式とか、質問項目の難しさとかになります。

ポイントは「検査の内容は似ているが同じではない。時間をあけない。2回分を1回でやる。」です。

【メリット】

・2回分を1回でやる事になるので、時間はかからない

・内容が全く同じでないので、回答が歪みにくくなる

【デメリット】

・ちょうどいい塩梅で検査を作成するのが難しい

《折半法》

折半法は一つの検査をするのに項目を2群に分けてその合計得点の相関関係数を計算する方法です。

イメージとしては、1枚の質問用紙の前半に10項目の質問、後半に10項目の質問を行いそれぞれ計算して関係をみるって感じです。

ポイントは「検査は1回、項目を2群化」です。

【メリット】

・2つ検査を作る必要が無いので、負担は少ない

【デメリット】

・うまく均等に2群化できるかどうか。。

《クロンバックのα係数》

クロンバックのα係数は特に内的整合性を確かめる為の方法です

項目間の回答の一貫性を分散比によって検討します。

上記の例を参考に考えてくださいね。

相関係数が-1〜1で表すの対してα係数は0〜1で表します。

通常は0.8以上〜が信頼性が高いようです。

【メリット】

・有能

【デメリット】

・計算無茶苦茶しんどいw

以上、信頼性についてのまとめ終わります。

→妥当性のまとめ

妥当性 データがそもそも研究にふさわしい程的確なものかどうか

つまり、自分が本当に測りたいもの測れてますか?って事です。

妥当性は様々な観点から分類されますのでそちらを抑えていきましょう。

①内容的妥当性

②構成概念妥当性

③基準関連妥当性

の3つ。

《内容的妥当性》

内容的妥当性は表面的妥当性ともいわれることがあります。

言葉のとおり内容。何を測定しようとしているの??を明確にする事です。

キーワード集の言葉を借りると

検査項目の範囲が妥当か、正しく尺度が使われているかの程度をいいます。

例としては、英語のテストの項目が、リーディング、ライティング、リスニングであれば妥当性があると考えられますが

リーディング、ライティング、古文とかされてしまうと英語のテストとして妥当性は成り立たなくなります。

内容的妥当性はゴールトン(ダーウィンのいとこ)が言及しています。

とりあえず名前だけ知っておきましょう。

《構成概念妥当性》

これについては概念の話になるので、そもそも意図した概念の測定が合ってるの?くらいの感じですねw

「そもそも、内向性が本当に測れてるの?」みたいな。

そして、構成概念とは人為的に構成された概念(意味付け)のことで、「思いやり」「社交性」「リーダーシップ」など、直に観察したり、測定できないものをいいます。

つまり、むちゃくちゃ広い(抽象的というか)目線でものを考えていますね。

なのでちょっと解りづらいですねw

《基準関連妥当性》

基準関連妥当性 ある測定がそれと関連する他の基準による測定の結果とどの程度関連性があるかというものです。

例としては、社交性を測る検査を新しく作成したときに、既に完成されている他の社交性を測る検査と関連性があるのかを確かめることをいいます。

「関連のある証拠を他から集めてくる」みたいな感じです。

そして、基準関連妥当性はさらに細かく3つに分類されます。

・予測的妥当性

・併存的妥当性

・弁別的妥当性

予測的妥当性 測定値とそれによって将来の事象を予測できる程度で判断します

例として

入社試験での得点が、その後(例えば1年後)の会社での業績に深く関係しているのであれば、予測的妥当性があるといえます。

併存的妥当性 先ほどの基準関連妥当性の例に近いです。

社交性を測る検査を新しく作成したときに、既に完成されている他の社交性を測る検査と関連性があれば、併存的妥当性はあるといえます。

弁別的妥当性 理論的に相関が低い検査との相関をとり,確かめる妥当性の事です。

キーワード集の例では、「自己愛尺度」と「自尊感情尺度」をあげていますが、この両者が異なるという事を確かめる事で妥当性を得るというものです。

本日の単純キーワード暗記用ノートはこちら(pdf不具合おきました為画像でお送りしております)

以上!

1.3(量的研究と質的研究)のまとめでした。

少しでも理解できるよう、興味を持ってもらえるように工夫しながらこれからもまとめ頑張りますので

目に留まった方は是非、スキ!お願いします!!

長文にお付き合いありがとうございました。では次の単元で!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?