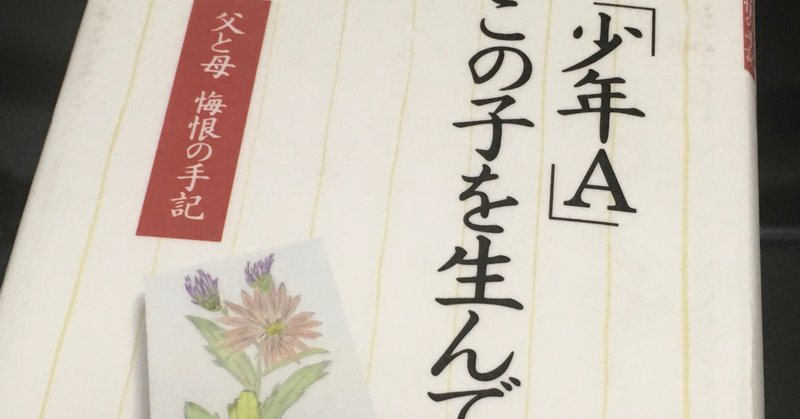

父と母 悔恨の手記 「少年A」 この子を生んで…… #塚本本棚

子供が隣の部屋で妻と「アハハッ」ってじゃれながら遊んでいます。そんな中でこの本を読了。

今日は「父と母 悔恨の手記 「少年A」 この子を生んで……( https://amzn.to/2NWrINJ )」「少年A」の父母 (著) #塚本本棚

この手の手記は主観の塊だ。立ち会った専門家の解説を交えながら読みたいと思うほど、少年Aと親との間に認識の乖離があるように思う。それも絶望的な。

【本を読んで考えた】

・子育てとは何なのか、子供の全てを知ることは到底無理だし、信じたいというバイアスもある

・10年にわたり、日々起業家の相談を受けていても、その会社の事、その社長の言っている事すべてが本当かどうかなんて完全には見抜けるわけではない。わからないからこそ、注意深く感じるようにしているが、それでも意外な人が意外な場所で犯罪や係争を起こしていたりすることに驚く

・本書は日常が急激に変わっていくさまがまざまざと描かれていく。人の人生は1日もあれば変わる。たとえ加害者でなくとも

・家宅捜索の様子は身も凍るほど恐ろしい、積み上げた幸せが一気に死んでいく

・親たちは日常のAに対してあまり観察していない様子。現実味がなさ過ぎたからこそ、家族は死なず、生活を戻すことが出来たんだと思う

・子供の誕生日には手作りのケーキで祝う家庭で、下の子二人は何の問題もない…育児と子供の発育にはそれほど関連性がないとの話(三つ子を別々の親の元で育てても近似するという実験もあったとか)もあるが、そうなのかもと思わされる

・父親の手記が具体的過ぎて胸が痛い。下の子二人の平凡な日常と、長男Aの異常。翻弄される親、疲れ切った現実。少し前まで疑いもなかった幸せ…

・手記というのは主観の塊で、先だっての少年Aの手記と合わせてすべてが実態を正しく表現しているわけでもないだろうなと思わずにはおれない、絶歌での少年Aとの主張に食い違い、とらえ方の違いが所々あるように感じる

※絶歌の書評はこちら

・Aは自分の異変に気が付きもがいていたが、それに親が気付かなかったからこそ、”愛されていない”と絶望したのかもしれない

・絶歌と同じく、専門家の注釈付きで読みたい本。近くで見ていた専門家が読めば、全く違う感想があるのではないか

・外野は親の過干渉を懸念しているが、本人たちに自覚は無し。親に対する敬語も度が過ぎるような...?まぁしかし、子供を何不自由なく育てたのに子は凶悪犯になる事例はままあると聞くし、僕が事後の結果を結び付けようとしているだけかも

・いろんなAの危ない兆候が見えても、親はそれをどう修正していいか、どういう知識を学んで備えればいいかまでは考えが及ばなかったようだ。学んで備えても止められなかったのかもしれないけれど

・少年Aは自分の異常性を認識し、親にアテンションを送ったけど、親はなすすべ無しで様子見した

・”先生たちは深刻に考えてたのに、私たちはノーテンキだった”この辺の文章が怖い。専門家の精神鑑定では、少年Aは親の愛情に乏しく飢えていたが、親の手記はでき愛していたように書かれている

・しかし、医療少年院で専門家が何人も長期間立ち向かって何とかなるかならないかくらいの精神性に、ただの親が心ひとつで立ち向かえるとも思えず、難しい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?